October 27, 2017, 4:18 am

・・・毎日の生活の「衣食住」だが、「食費」を抜いても「4、5万」はかかる・・・生きているコトで確実に自己確認できるのは、「喰うコト」、「トイレに行くコト」、「寝るコト」で、それらが出来れば文句は無い・・・「トイレに行くコト」だが、いくら力(リキ)んでも、踏ん張ってもデテコナイ・・・耳に聴こえるのは脈拍の音・・・狭い空間で長いして、ナンで出てこないんだョ、ッて

・・・ツクヅク考えてしまう・・・「ウン」は排便ではなく、「生産」で、造り出したモノを意識的に産み出すコトなんだって・・・なんか、自分の自然体から疎外されるって・・・

ーー↓↑ーー

![]()

泗川(サチョン・シセン)市・・・川=チョン=セン=かわ

↓↑・・・泗水(シスイ)・・・・泗=サ=シ=なみだ=泪

↓↑ 水=スイ=みず

↓↑ 「三泗=三重県の三重郡・四日市市地区」

中華人民共和国山東省を

流れる河川、泗河の古名

泗水国、泗水郡

泗水の流域にあった古代中国の諸侯国

泗水県

中華人民共和国

山東省

済寧市の管轄下にある県

↓↑ ↓↑

泗水町(しすいまち)

熊本県

菊池郡・・・菊池渓谷・「菊池=久々知(くくち)」

鞠智城(きくちじょう・くくちのき)

朝鮮式山城で

白村江の戦い(663年)で、

唐・新羅連合軍に敗北後

倭の防衛のために築いた

水城(664年)

大野城(665年)

基肄城

(キイジョウ・キイのき・椽城・記夷城)

・・・キシ?

椽=屋根板を支えるために

棟木から軒桁に架け渡す長い材

はえき・たりき

などと、665年ころに

同時期に築かれた

八角形建物跡で、城自体が役所機能を有し

大宰府と連動した軍事施設

九州(倭国)防衛のための山城・・・

にあった町

由来は、町内を流れる

合志川に

鞍岳川、矢護川、若木川、小原川

の4本の支流が合流することと

1889 年(明治二十二年)

前身の

泗水村

成立当時は

合志郡であったことから、

合志と孔子を

掛け孔子生誕の地とされる

↓↑中国山東省泗水県に因んだ・・・

↓↑

津の国=摂津(せっつ)の国=攝津國

阪府北中部の大半と兵庫県南東部

「なには・泣かず・来(こ)や・長らへ・見つ」

などにかかる歌枕

「いにしへの ながらの橋も

津の国の なには朽ちせず

なほ残りけり(新千載・雑下)」

の「くま河・くまがわ・熊川」

「巨麻川」は「狭山池西除川」

「駒川」

「御熊川」→「猫間川」

↓↑

球磨川(くまがわ)・・・球=王+求

磨=广+林+石

熊本県南部の

人吉盆地を貫流

川辺川をはじめとする支流を併せ

八代平野に至り

八代海(不知火海)に注ぐ

球磨川水系の本流で

熊本県内最大の川

↓↑

泗沘(しび・サビ)

百済の古都

忠清南道扶餘郡

第二十六代

聖王十六年(538年)

国都の

「熊津=ユウシン・ウンジン=忠清南道公州市

=万葉仮名で「麻那利(くまなり・こむなり)」

まなり

百済語で「固麻那羅(コマナル)」

から

「泗沘(シヒ・シビ)=扶餘」に遷都

「沘=氵+比=異体字は 㲺(氵+七)・水源」

百済滅亡の660年までの国都

「所夫里(ソフリ・三国史記、百済本紀の分註)」

「所夫里・泗沘(新羅本紀の本文)」

「地理志では

本文に所夫里・・・夫(おっと)の里(さと)の所(ところ)

分注に泗沘」・・・泗(泪・洟水

なみだ・はなみず・氵+四=水+肆)

の沘(水源・氵+上+七匕ヒ=比較)=熊津

扶蘇山・扶餘県

忠清南道西南部

錦江(白馬江)流域に位置

北は忠清南道青陽郡、公州市

東は論山市

南は錦江を隔てて

全羅北道益山市と接する

西は忠清南道保寧市と舒川郡

ーー↓↑ーー

「泗沘(シヒ・シビ・サビ)・熊江=白馬江=錦江」

か?

「泗川(シセン・シガン・サガン)・熊川」

か?

ーーーーーー

![]()

ーー↓↑ーー

大韓民国

慶尚南道の南部

港湾都市

「泗川」湾の入口に

三千浦港

「文禄・慶長の役」の

「泗川(シセン)の戦」の場所

1510年

朝鮮の三浦で起きた日本人の反乱

1426年

日本船の朝鮮での停泊地は

富山浦(釜山)

薺浦(せいほ)=熊川

塩浦(蔚山)

の三浦

薺徳洞(セイトクドウ)槐井里(カイイリ)

15世紀初めに

乃而浦倭館(薺浦倭館)が設置

釜山浦とともに

興利倭船(日本の商船)の入港が許可された

2つの港(塩浦が追加され、三浦と呼ばれる)

の一つとなり、日朝貿易の拠点

薺浦は1494年には

約2,500人もの

日本人が居住する

日本人居留地

「恒居倭」と呼ばれた

日本人居留民の活動は

両国間の摩擦を引き起こし

1510年

三浦の乱になり

三浦の乱後、日朝貿易が再開されると

薺浦が唯一の開港地となった

1544年

蛇梁倭変

によって国交が断絶

1547年

丁未約条により国交が回復

対日交易港は

釜山一港に限定

薺浦での日朝貿易は行われなくなった

中世、

朝鮮の

「熊川県」は

陶器の産地として知られ

日本での

高麗茶碗の分類の一つに

「熊川(こもがい)」

と呼ばれる陶器がある

文禄・慶長の役の際に

熊川の陶工は

松浦鎮信によって

平戸に連行され、

熊川での陶器生産は終焉

熊川の陶工が

平戸から

佐世保に移って生産したものが

三川内焼となった

文禄の役の際に

薺浦付近に

「熊川倭城」を建設

↓↑

「泗川の戦い」は

「文禄・慶長の役」の合戦の一

慶長三年

(明の万暦二十六年九月・1598年10月)

朝鮮半島の

泗川で

島津義弘

率いる七千が

明の武将

董一元

率いる数万の

明・朝鮮連合軍と戦って

撃退し

劣勢な島津軍が勝利した

↓↑

島津義弘は

泗川新城を背に強固な陣を張り

伏兵を配置

明、朝鮮連合軍の攻撃に対し

大量の鉄砲を使用し

地雷などで対抗

鉄片や鉄釘を

砲弾の代わりに

装填し

大砲にも使用

明将

茅国器

葉邦榮

彭信古

などは

泗川新城の大手に

郝三聘

師道立

馬呈文

藍芳威

などが左右に備え

董一元

が中軍として

泗川新城に攻めた

白と赤の

2匹の狐が城中より

明・朝鮮連合軍の方へ走って行った

これを見た

島津軍は

稲荷大明神が

勝戦の奇瑞を示すとして

士気を高め戦った・・・

↓↑

明・朝鮮連合軍の火薬庫爆発

島津軍は城門を開き打って出

島津義弘は伏兵を出動させ

敵の隊列を寸断し混乱させ

義弘本隊も攻勢に転じ

義弘自ら4人斬り

島津忠恒

↓↑・・島津家久、(第十八代)

初代薩摩藩主・通称又八郎

島津義弘の三男

「絵本太閤記」は「島津亦七郎忠常」

鹿児島湾の

別名である

「錦江湾」・・・・「錦江の湾」?

という呼び名は、

忠恒が詠んだ

「浪のおり

かくる錦は・・・隠る「ニシキ」?

磯山の梢に

さらす花の色かな」

という歌に由来する・・・?

「加治木・黒川岬の鳳山軒にて」で詠んだ・・・

「錦江湾は汚れやすく、一度汚すと、

きれいにすることが難しい海域

(錦江湾・水の話

フジクリーン工業株式会社のブログ)」

「桜島=鹿児島」だった・・・由来説は

「火山を意味するカグ

↓↑ 多くの水夫(かこ)が住んでいた」

も槍を受け負傷するも

敵七人を斬って奮戦

島津軍は南江の右岸まで追撃

混乱し壊走する

明、朝鮮連合軍は

南江において無数の溺死者を出した

十月一日夜

島津軍は

泗川の平原において

勝鬨式を挙行し

戦闘は幕を閉じた

その後

島津義弘は

「鬼石蔓子(おにしまづ)」

と恐れられた

『朝鮮王朝実録』

三路の戦い

(第二次蔚山城の戦い

泗川の戦い

順天の戦い)

で

明・朝鮮軍は全ての攻撃で敗退

三路に分かれ逃避の準備をした・・・

↓↑

「釣り野伏せり・釣り野伏」戦法

島津義弘は

泗川の戦いに

七匹の猫を連れていった

猫の瞳孔の開き具合によって

時を知ることができた・・・?

島津義弘は七匹の猫を各陣営に置き

瞳孔の大きさを見て

時刻をはかり

出撃の合図に使用した・・・

鹿児島には

「猫神神社」が存在する

↓↑

「三千浦へそれる

(サムチョンポロパジダ)?

=話が脇道にそれる

脱線する

物事が予想外の方向へ進む」

の意味であるらしい・・・

「三千浦(サムチョンポ)」は、

「韓国・南海岸にある漁港」・・・

「泗川の戦い

島津軍が

1597年10月

泗川に城を築き

翌年九月

明将軍・董一元

と

朝鮮将軍

鄭起竜

が率いる連合軍が

島津家臣

川上忠実の守る

旧泗川城を陥落させ

新泗川城に迫ったが

反撃され潰滅」

「露梁津の海戦」は

「小西行長軍が

1598年

朝鮮から撤退する際

順天で

明将軍

陳リン

朝鮮将軍の

李舜臣

率いる朝鮮連合軍が追撃したが

島津軍が

李舜臣を戦死させ

小西行長の軍を撤退させた」・・・

ーーーーー

↧

October 28, 2017, 4:21 am

![]()

「大陸中国が

前漢王朝時代

朝鮮半島は

三韓時代

半島南部の泗川一帯には

弁辰十二ヵ国の一派の拠点

200年(後漢末~三国志時代)ころに

浦上八国の一つの

史勿国(シコツコク)があった」

・・・支笏湖・・・笏(コツ→シャク)・笏拍子

(しこつこ) 笏=竹+勿=古代大臣

↓↑ 上朝拿着的手板

↓↑ 用玉、象牙或竹片制成

北海道千歳市にある淡水湖

日本最北の不凍湖

「アイヌ語・シ・コッ=大きな窪地」に由来

松前藩は「志古津(漢字表記)と呼んでいた

支笏湖=「シコツ川(千歳川)の水源の湖」

「シコツ・トー」と呼び、改まった場合に

「シコテムコ・エアン・パラト」

(シコツ川の・水源・そこに・ある・広い湖)

と称えていた・・・

「志古津=シコツコ=死骨湖」の表記が

1805年(文化二年)に

「支笏湖」の地名に改名・・・?

↓↑

・・・史(ふみ)勿(なかれ)国(くに)=無文字の國?

「浦上八国=金官伽倻国家(狗邪韓国)

の総称で、

泗川、巨斎島一带の

骨浦国・漆浦国・古史浦国▫史勿国▫保羅国」・・・

「保羅国・古自国・史勿国。

保羅国・古自国は慶尚南道固城郡

史勿国は

慶尚南道

泗川市に比定。

勿稽子」

勿稽子?

稽=禾尤ヒ日=とどまる・かんがえる

引きとめる・とどまる

稽留・稽古・滑稽(コッケイ)・不稽

無稽・頭を地につける・稽首

会稽(会計)の恥

会稽の東=計其道里

當在

會稽

東冶之東=緯度33度→阿蘇山頂・横島

↓↑

これら小国群も

百済と新羅による侵攻を受け

泗川地域は

百済の勢力圏に組み込まれた

512年

4県を

倭が百済へ割譲

532年

南部の金官国が

新羅に滅ぼされ

562年

洛東江流域の

任那諸国が

新羅に滅ぼされた

↓↑

新羅が

660年に

百済を滅亡させ

史勿県と

昆明県の

東西二つの行政区に分割管理

新羅によって統一された後

757年

唐王朝の統治制度が導入

泗水県・・・泗の水を懸(かける)

泗水=中国山東省を流れる河川、泗河の古名

泗水国・泗水郡・泗水の流域にあった

古代中国の諸侯国

泗水県=山東省済寧市の管轄下の県

泗水町=熊本県

菊池郡にあった町

となり

固城郡・・・大韓民国慶尚南道の南部

固城→湖上の琿(群・君→訓)?

琿=グン・コン・ゴン・キ

に属した

↓↑

高麗時代

940年

地名が

昆明県・・・昆明に懸(かけ)る

昆明=中国雲南省の省都

昆明市=省名は雲嶺

四川省との境の山地の南・石林で有名

(ベトナム・ミャンマーへの交通の要地)

昆明無差別殺傷事件(2014年3月1日21時20分)

へと改名

995年

10道の1つであった

山南道の

晋州牧使・・晋州城攻防戦=文禄の役の2回の攻城戦

第一次攻防戦

半島の晋州城(チンジュソン・晋州市)を

敗走した

柳崇仁は後方の晋州城へ入ろうとするが

部下で、守将の

晋州(もくそ=当字は木曽?=モックサ)

牧使

金時敏は

日本軍の突入を怖れて城門を開く事を拒否

柳崇仁は城外で日本軍との野戦で戦死

の管轄下に帰属

1015年

泗洲県が新設

1018年

河東郡

晋州牧の管轄下に組み込まれた

1172年

西部地域に

最初の監務(県監)が設置

↓↑

熊川(浦萕)→鎮海→泗川→昆陽→河東・・・カトウ=加藤?

↓↑

高麗滅亡

李氏朝鮮が建国

1413年

泗洲県

が

泗川県へ改名

改めて監務(県監)が設置

1415年

倭寇襲来対策

泗川鎮鎮兵馬使

兼

判県使

が新設される。

1419年

南海県と昆明県が合併、昆南郡へ昇格

1423年

兵馬節制使が導入

1430年

昆陽県城に

1445年に

泗川県城(宣仁里)に

それぞれ土壁の城壁が建造

新羅時代からあった

県役所(監務・県監)

と住民らの居住区を囲む形で城壁が設置

朝鮮式邑城誕生

1468年

泗川鎮へ改編

泗川邑城内に

県監兵馬節制使

兼

県監

が新設

李朝末期の

1895年

八道制が廃止

全国23府制となり

昆陽郡と合併された泗川郡は

晋州府の管轄下に帰属

ーーーーー

↓↑

文禄・慶長の役・・・韓国では「壬辰・丁酉の倭乱」

↓↑

文禄元年=万暦二十年

宣祖二十五年

(1592年)

~

文禄二年(1593年)

↓↑

慶長二年(1597年)

講和交渉決裂

慶長の役

慶長三年

万暦二十六年

宣祖三十一年(1598年)

↓↑

太閤豊臣秀吉の死

日本軍撤退で終結

ーー↓↑ーー

泗川新城

朝鮮軍は

日本軍が新築した倭城を

泗川新塞と呼称

↓↑

平山城

北、西、南を

海に囲まれた天然の要害

数千もの船舶が停泊できた

陸続きの部分は

東面のみ

石垣が積み上げられ

外側には3重の防護柵

堀として海水が引かれた

城郭の郭は

本丸、二の丸、三の丸、外郭の4重構造

長曾我部元親、中川秀成、池田秀氏

毛利吉成、伊東祐兵、秋月種長

高橋元種、相良頼房、島津豊久

軍監であった

垣見一直らが築城を担当

1597年10月29日に着工

12月27日に完成

↓↑

後、

島津義弘

が守備を担当

9月下旬

島津軍の

泗川一帯での激戦の最中

西隣の

順天城

に籠る

小西行長軍にも

6万の明・朝鮮連合軍が迫った

十月一日の

泗川の大敗北を知らないまま

明・朝鮮連合軍は

十月二日に

順天城への総攻撃を開始

大量の鉄砲による

日本軍の迎撃を受け

五日間におよぶ攻城戦で

膠着状態

秀吉の死で

双方は休戦協定

籠城する

小西行長軍は撤退をはかるも

十一月中旬になっても

朝鮮、明水軍は海上封鎖を解除せず

日本軍は

順天湾に閉じ込められ

巨済島の

日本水軍は総力をあげて

順天城守備軍の救出作戦を決行

「新城=泗川新城」より

島津義弘軍も援軍として順天へ向かった

この島津軍が

「李舜臣」を討ち取った・・・

順天城の攻防戦

「露梁海戦」・・・慶長三(1598年)十一月十八日

無血撤退の双方合意で

撤退しようとした

順天城守備の

小西行長らに対し

合意を無視し

明・朝鮮が攻撃

島津軍を中心の日本軍が救援

小西行長軍は

巨済島への撤退に成功

が「李 舜臣」が戦死

「朝鮮の役」の最後の戦闘となった

ーー↓↑ーー

文禄・慶長の役・・・韓国では「壬辰・丁酉の倭乱」

↓↑

文禄元年=万暦二十年

宣祖二十五年

(1592年)

~

文禄二年(1593年)

休戦

↓↑

慶長二年(1597年)

講和交渉決裂

↓↑

慶長の役

慶長三年

万暦二十六年

宣祖三十一年(1598年)

太閤豊臣秀吉の死

日本軍撤退で終結

↓↑

文禄元年への改元は

十二月八日

(グレゴリオ暦1593年1月10日)

に行われ

四月十二日の

釜山上陸で始まった

戦役初年の

1592年のほとんどの出来事は

天正二十年の出来事

・・二十=弐拾=念・・・

ーー↓↑ーー

663年・白村江の海戦

↓↑

「白村江=錦江=熊川=泗川」=「白馬江」

「白い村」は

「白色=白雪・白州=しらす=白砂」

知らす=曰(いわく)

「錦江(きんこう、クムガン)=熊川(くまがわ)」

にしきえ ユウセン

クムガン =クマガワ

↓↑

「錦江は大韓民国南西部の主要河川

全羅北道長水郡の

小白山脈に端を発し

全羅北道・忠清北道・忠清北道と

大田・・・大田(テジョン)広域市←忠清南道に属

西に「鶏龍山(ケリョンさん)」

同名の山は

巨済島=瀆盧国

の中央部に

「鶏龍山(ケリョンサン)」として存在

巨済島付近の海上で

玉浦海戦

巨済島海戦(漆川梁海戦)

閑山島海戦

が戦われた

の

道市境・忠清南道を通ったのち

忠清南道と全羅北道の道境を流れ

群山

と

舒川の市郡境で

黄海に注ぐ」

↓↑

「倭水軍=隋残党亡命水軍+百済水軍

+

「筑紫君薩夜麻(つくしのきみさちやま)=薩野馬とも表記」

筑紫の君=「俀王姓阿毎字多利思北孤號阿輩雞彌」

俀王の姓は阿毎

字は多利思北孤

號は阿輩雞彌(おほきみ)

妻は雞弥(きみ)・・・

聖徳太子は

推古六年(598年)

菩岐 岐美 郎女

(ほき きみ の いらつめ)

と結婚・・・

「薩夜麻=さやま=薩野馬・・・薩摩」

「島津(薩摩)水軍=鹿児湾水軍=錦江湾水軍」

↓↑

「白村江の戦い」で戦死

天智二年八月二十八日

(663年10月5日)

↓↑

朴市 秦 田来津

(えち はた の たくつ

不詳~天智天皇二年八月二十八日

(663年10月5日)

↓↑

安曇 比羅夫(安曇山背)

662年

倭の人質であった

百済王子、豊璋

と

水軍170隻を率いて百済に渡った

後、「大錦中」に任じられた・・・大の錦の中?

長野県

安曇野市の

穂高神社に

安曇連比羅夫命として祀られる・・・?

比(くらべる)

羅(あみ)

夫(おっと・フ)

命(みこと・いのち・メイ)

先祖

阿曇磯良(あづみのいそら、安曇磯良、磯武良とも書く)

阿度部磯良(あとべのいそら)

石清水八幡宮の縁起(八幡愚童訓)

に

「安曇磯良と申す志賀海大明神」とあり

志賀海神社(福岡市)の祭神であった

「神功皇后が三韓征伐で新羅出兵の際

阿曇磯良に協力を求め、承諾して皇后を庇護」

「細男の舞=神功皇后が舞わせたところ、

貝殻のついた醜い顔を

白布で隠した磯良が現れた

白布の覆面姿の男たちが舞う」

現在は

「綿津見(わたつみ)」三神を祀る・・・

綿津見=錦津見?・・・綿(もめん)=錦(にしき)

志賀海神社は古代の創建以来、

阿曇氏が祭祀を司っている

↓↑

氏は秦、朴市

姓は造

大花上・秦河勝

の子(系図有)

朴市 秦 田来津

(えち はた の たくつ)

渡来系氏族の

秦氏の一族?・・・陽侯氏も秦氏も

隋王朝の残党だろう?

近江国

愛智郡

に移り地名を冠して

朴市秦と名乗ったと考えられる

愛智=えち=朴市(十八ト亠巾)?・・・重位置?

延暦年間(782年~806年)

「依知秦公(えちはたのきみ)」

と記された木簡が発見された

上蚊野古墳群(愛知郡秦荘町大字上蚊野)

は

「依智(依知)秦」氏の居住地

古墳時代後期における

渡来系氏族の居住が契機となって

本格的な群集墳を造営した・・・

↓↑

阿倍 比羅夫(あべ の ひらふ)

生没年不詳

氏姓は阿倍引田臣

冠位は大錦上

越国守・後将軍・大宰帥

を歴任

斉明天皇四年(658年)から三年間

日本海側を北海道までを航海

蝦夷を服属させ

粛慎と交戦

父は阿倍目or阿倍浄足

子は宿奈麻呂、引田広目、安麻呂、船守

阿倍氏宗家(阿倍御主人の布勢氏)

阿倍引田臣

↓↑

阿倍 比羅夫

斉明天皇四年(658年)四月

蝦夷に遠征

降伏した

蝦夷の

恩荷・・・齶田(秋田)で迎え、朝廷へ服属

小乙上の冠位を与えられた

を

渟代・津軽二郡の郡領(長)に定め

有馬浜で

渡島の蝦夷を饗応

生きている

羆(ヒグマ)二匹・・・羆=網(罒・横目・余拠目)+熊(能火)

羆(ヒグマ)の・・・・羆=網(罒・横目・余拠目)+熊(能火

皮七十枚を献上

斉明天皇五年(659年)三月

蝦夷国を討つ・・・蝦夷=蝸牛・海老・蝦蟇・・・洟垂

夷=一+人+弓=えびす・えみし・えぞ

恵比須・恵美子・重蘇

阿倍比羅夫=官位は「大錦上」=大(おほ)の

錦(にしき)の

上(うえ・かみ・ジョウ)

は

一つの場所に

飽田・渟代二郡の

蝦夷241人とその虜31人

津軽郡の

蝦夷112人とその虜4人

胆振鉏の

蝦夷20人

を集めて饗応し禄を与える

後方羊蹄・・・語法(誤報)・要諦

・・・後志(しりべし)幼帝

に郡領を置く

粛慎(シュクシン・みしはせ・あしはせ)

と戦って帰り

虜49人を献じる

斉明天皇六年(660年)三月

粛慎を討つ

比羅夫は

大河(石狩川、or 後志利別川)

のほとりで

粛慎に攻められた

渡島の蝦夷に助けを求められ

比羅夫は粛慎を

幣賄弁島(へろべのしま=樺太 or 奥尻島)

まで追って彼らと戦い

能登(のと)馬身龍(まむたつ)?

noteの「バシンリュウ=葉晋留」?

が戦死するが

これを破る

斉明天皇六年

(660年)

五月・・・660年、百済滅亡

↓↑ 唐の蘇定方将軍

熊津道大総管となり

城山から渡海し

熊津口に上陸

沿岸の百済軍を撃破し

真都城に進軍

百済、義慈王の太子の

隆は高句麗に逃走

泗沘城は包囲され

義慈の子の

泰が王を称し

抗戦を続けようとしたが

義慈は開門、降伏

百済将軍の

禰植と義慈は唐軍に降り、泰も捕らえられ

百済滅亡

百済王義慈や隆・泰らは東都洛陽に送られた

↓↑ ↓↑

蘇定方(592年~667年)・・・・「蘇・我」氏?

名は烈・字は定方・諡を荘

本貫は

冀州武邑県・・・キシュウ・ブユウ・懸

父は

蘇邕

隋末に

蘇邕は郷里の数千人を率いて

劇県の叛乱軍の

張金称・楊公卿らを撃破

定方は15歳で父の下で従軍

後

竇建徳の部将の

高雅賢の養子になった

657年

蘇定方は

伊麗道行軍大総管に抜擢され

西突厥の王(可汗)

「阿史那賀魯(あしな がろ・あしだ かろ)

阿史那劫越の子

可汗号は

沙鉢羅可汗(イシュバラカガン)」

と戦い、

石国に逃れた可汗を拘束

功績により

左驍衛大将軍に任ぜられ

邢国公に封ぜられた

子の

蘇慶節も

武邑県公に封ぜられた

659年

蘇定方は

遼東道行軍大総管

平壌道行軍大総管

高句麗の軍を

浿江で破り

馬邑山の敵営を陥落させ

平壌を包囲

大雪で包囲を解いて帰還

涼州安集大使に任ぜられて

吐蕃や吐谷渾とも戦った

667年に76歳で死去

高宗は、

左驍衛大将軍・幽州都督の位を追贈

高句麗は

武将・淵蓋蘇文の死後、内部紛争

668年11月・・・十一月・・・

新羅と唐の連合軍に滅ぼされた

「百済」と「高句麗」は

同族の祖先の「扶余」族

「新羅」は「倭」と同族か?・・・

・・・「燕・遼・女真」もみんな同族近親?

↓↑

蝦夷50人余りを献じる

粛慎の37人を饗応・・・?

白村江の戦い

662年

中大兄皇子(天智天皇)の命で

征新羅将軍として

百済救援のために

朝鮮半島に向かった

663年

新羅と唐の連合軍に

「白村江の戦い」で敗北・・・

↓↑

天智十年(671年)十一月十日

「沙門 -道久(ドウク)

筑紫君-薩野馬(さつやま・さやま)・・・さつま

韓嶋 -勝裟婆(かっさば・すぐりさば)

布師 -首-磐(いわ)」

↓↑

壬申の乱

天武天皇元年六月二十四日~七月二十三日

(ユリウス暦 672年7月24日~8月21日)

↓↑

持統四年(690年)十月二十二日

「土師-連-富杼(ほど)→意富富杼王(おお-ほど-の-おおきみ)

氷 -連-老(おゆ・おひ)

筑紫-君-薩夜麻

弓削-連-元寶の兒・・・弓削-連-元の寶兒?

四人」

「軍丁

筑紫國

上陽竎郡人

大伴部-博麻(はかま)」・・・

「汝、獨淹滯他界、

於今、卅年矣」・・・

「お前は、一人外国に長く留まり、

今年で30年」・・・690-663=27・・・27年

ーーーーー

1872年

闕字の廃止令

が、

闕字の慣行は復活

ーーーーー

漆=うるし=得るシ・宇留志

有留氏=「有留=ありとめ・ありどめ・うる」氏

蒔絵(まきえ・ジカイ)

彫漆(ほりうるし・チョウシツ)

蒟醤(きんま・クショウ)

沈金(チンキン)

螺鈿(ラデン)

平文(ひょうもん・ヘイブン)

堆錦(ついきん・タイキン)

↓↑

蒔絵(まきえ)

漆で文様を描き、金粉などを降り掛け、

文様部分に固着させる技法

↓↑

彫漆(チョウシツ)

厚く塗り重ねた漆に文様を彫る技法

表面の色の違いにより

堆朱(ツイシュ)

堆黒(ツイコク)

がある

中国の漆工、

紅花緑葉は応用した技法

↓↑

蒟醤(きんま)

塗り重ねた漆に文様を彫り、

色漆を塗り込んでから研ぎ、

平面的な文様を描き出す技法

東南アジアで盛んに用いられている。

タイ国の植物の実の名称

蒟蒻(コンニャク)

↓↑

沈金(ちんきん)

漆を塗った器物の表面に文様を彫り

金箔や金粉を塗りこむ技法

中国の技法、戧金(ソウキン)に同じ

↓↑

螺鈿(らでん)

文様の形に切った夜光貝等の貝殻を貼り付け、

さらに漆を塗り研ぎ出す技法

↓↑

平文(ひょうもん)

金属(金、銀、錫等)の薄い板を

文様の形に切って貼り付け

さらに漆を塗り平坦に研ぎ出す技法

金貝(かながい)ともいう

漆と金属の高低差があると

平脱(へいだつ)となる

平文、平脱は同じ意味で取られている・・・

↓↑

堆錦(ツイキン)・・・堆=十+一+隹

堆(つもる)=タイ=碓(うす)

碓=石(一ノ囗)+隹・・・囗(くに)・口(くち)

囗=エ・イ 口=コウ・ク

からうす(加羅臼・殻ウス)

足の力や水の力で穀物をつくウス

ふみウス

錦(キン・にしき)=金白巾=綿(メン・わた)

堆=タイ・ツイ・うずたかい

渦(うず)たかく積み上げる

堆積・堆肥

ツイ・いくつも重ねる

堆朱(ツイシュ)=地固めした

素地(きじ)の上に朱漆を数十回以上

塗り重ねて層を作り

乾燥後これに文様を彫刻したもの

堆紅 (ツイコウ)=彫漆の一

朱漆を何度も厚く塗り重ねる過程で

黒漆の層を入れ

彫り目の断面の朱色地に

↓↑ 黒い筋が表れるようにしたもの

堆錦(ツイキン)

琉球(沖縄)漆器特有の技法

漆と各種の顔料を練り合わせ

これを押し広げて型にはめるか

または切り取って文様を作り

漆器の表面にはりつけるもの

ーーーーーー

・・・「波多(はた・秦・幡・波多)氏は、平安末期から肥前松浦地方で活躍した上松浦党の最大の一族で、東松浦郡 波多村を中心に佐志氏から分かれて成立・・・

↓↑

波多氏は

源久の二男持の子孫

室町時代の

波多氏は、

松浦一族である

佐志氏、呼子氏、鴨打氏、塩津留氏

らと共同して海外交易を行った・・・

波多氏は現在の北波多付近を根拠地とし、

岸岳城を本拠に勢力を拡大・・・

松浦一族である

佐志氏・・・佐志 房(さし ふさし)

(さし) ?~文永十年(1274年)十月

↓↑ 鎌倉時代中期の武将

松浦党・肥前国松浦郡佐志村の地頭

鎌倉幕府より将軍家下文を受け

東国御家人に準ずる存在として地頭を務める

元寇において

文永十年(1274年)十月十六日

文永の役で

佐須浦で

3万数千人の蒙古軍と

松浦党は松浦郡で

戦った・・・

佐志房と子息の

直(なおす)、留(とむる)、勇(いさむ)

は討ち死

後、遺領をめぐって

直の子、「熊太丸」

と

勇の娘、「久曽(くそ)」

が争っている

↓↑ (『有浦文書』弘安2年10月8日関東下知状)

呼子氏・・・松浦党の勢力下にあり

(よびこ) 倭寇の根拠地

↓↑ 佐賀県北西部、東松浦郡にあった

唐津市の北西端部を占める地域

東松浦半島の北端、玄界灘の加部(かべ)島、

小川島を含む

加部島とは呼子大橋で結ばれる

玄武岩台地を背にした溺(おぼ)れ谷に

呼子港があり、加部島が防波堤をなす

古来、壱岐・対馬を経て

朝鮮に至る最短コースの要津

豊臣秀吉も

近くの名護屋築城

小川島はかつて玄海捕鯨基地

↓↑ 『呼子町史(1978・呼子町)』

鴨打氏・・・松浦一党に属・波多持の子、至が鴨打を称した

(かもち) 後鳥羽院の御宇、至は上洛し禁中の警固で

↓↑ 院が飼われているいる鴨のところへ

一羽の新鴨が飛び来って

双方嘴合戦に及んだ

至は走り寄って、

扇で新鴨を打ち、院の鴨を守った

これを愛でた院は

↓↑ 「鴨打」の名字を与えて、美濃守に任じた

塩津留氏・・戦国初期の文明四年(1472)

壱岐を分割知行していた

志佐・佐志・呼子・塩津留氏に対し

岸嶽城主、波多泰が攻撃しこれを滅し

壱岐の城主となった波多泰は

亀丘城に修築を加え

一族の

阿波守某を代官として壱岐を支配させた

永禄八年(1565)

日高甲斐守政が

波多政を据えて全島を支配

江戸時代、平戸松浦藩の壱岐城代が館を構え

支配の拠点とした

朝鮮王朝は

倭寇沈静化の一策として

倭寇禁圧に協力的な西国諸勢力、

倭寇自体に通交権を与え、

平和的通交者へと懐柔した

塩津留氏は壱岐牧山氏から通交権を譲り受け

牧山氏名義の偽使通交も行った

↓↑

らと共同して海外交易を行ったが、

港は他氏が押えていたため、十分な海外交易を行えなかった

他方、佐志氏、呼子氏、塩津留氏らは

壱岐島を分割支配し、

波多氏を尻目に海外交易で利益をあげていた・・・

文明四年(1472)

「波多」下野守「泰」は

壱岐島を不意に

志佐、佐志、鴨打、呼子、塩津留

の松浦党の五氏、

佐志氏らの代官を追い払い

壱岐島を支配下におき

以後、

波多氏は

岸岳城に拠り、

壱岐島の海外交易をもって

戦力・財力ともに他の

上松浦一族を圧する存在に成長・・・

ーーーーー

北海道(蝦夷)探険の

「松浦武四郎」は

「松浦一族」だったであろう・・・

↧

↧

October 29, 2017, 4:23 am

・・・昼間に殺されても「暗殺(Assassination)」「アサシン(Assassin)=暗殺者・暗殺団・刺客」・・・日本語的漢字なら「朝臣(あさシン・あさのおみ・チョウシン)」で、「阿佐(沖縄県島尻郡座間味村)の臣・安佐(広島県安佐郡に存在した町)の臣・厚狭(日本国山口県西部の地名・厚狭郡厚狭町)の臣」、「麻の麻績(おみ)」だけれど・・・「阿佐-東線(あさ-とうせん)=徳島県海部郡海陽町の海部駅から高知県安芸郡東洋町の甲浦駅に至る阿佐海岸鉄道の鉄道路線」・・・「麻績(おみ=麻續、麻続)=長野県の地名・信濃国筑摩郡麻績郷・麻績宿(おみじゅく)、善光寺街道(北国西街道、善光寺西街道)の宿場・麻績村の前身、麻績城、麻績村にあった城・長野県東筑摩郡(中信地区の村)・麻続王=麻積王(おみのおう・7世紀末の皇族・麻積郎女(継体天皇の妃)」、「麻績=おみ=をみ=麻(お)を細く裂いて、撚(よ)り合わせて糸にすること、それの職人・青麻(あおそ)を績(つ)むこと」・・・

「フィッツジェラルド(FitzgeraldもしくはFitzGerald)は、英語圏の姓の一つ・Fitz-は元来ノルマン人が用いた~の子(特に王や貴族の庶子)を意味する接頭辞・フィッツジェラルド家 (Fitzgeralds). アイルランドの貴族・キルデア伯爵家と分家のデズモンド伯爵家の二家」・・・「第十代キルデア伯トマス・フィッツジェラルドがイングランド国王ヘンリー8世に対して反乱(絹衣のトマスの乱)を起こしたが敗れ、滅亡」・・・「絹衣のトマス」って布の種類?、「ギャバジン(gabardine・gaberdine)・通称ギャバ、綾織物の1つで、縦糸が横糸より2倍程度、密に織られ、斜文の方向が45度以上と急角度が特徴で、綾目がくっきりしている斜文織物。裏面は、比較的フラットである。ギャバジンは、イタリア語gallederdine・中世に着た、丈の長い、ゆったりした上っ張り、緩やかな形の外套、労働着。語源は中期高地ゲルマン語の放浪者、巡礼者(wallevart)からで、古フランス語gauvardine、スペイン語gabardineになった。僧侶や巡礼者、ユダヤ人が着た長コートで、16世紀に英語に入ったもの。19世紀末頃、イギリスのトマス・バーバリーが綿織物に防水加工した生地やコートをギャバジンとして登録して発売してから、ギャバジンは広まり、ギャバジンをバーバリーということもあるが、バーバリーはギャバジンよりさらに細い糸で密に織られている斜文織をいい、特殊な防水加工施したもの・・・」

![]()

第35代大統領ジョン・F・ケネディ

1963年11月22日・・・十一=壱拾壱・・・二十二=弐拾弐=念弐

パレードの最中に暗殺

2017年10月26日

期限として、

すべての

「ジョン・F・ケネディの暗殺文書」

を公開・・・まだスベテが公開されていない・・・

ジョン・フィッツジェラルド・

ジャック"・ケネディ

(John Fitzgerald "Jack" Kennedy)

1917年5月29日~1963年11月22日

第35代アメリカ合衆国大統領

在任中

テキサス

ダラス

北緯32度46分48秒 西経96度48分00秒

1963年11月22日現地時間12時30分(22日03時)

ダラスとの時差 前日戊辰

暗殺(明殺)

マサチューセッツ州との時差 前日庚午

↓↑

生年1917 丁巳(戊・庚・丙)

生月0005 乙巳(戊・庚・丙)

生日0029 辛未(丁・乙・己)戌亥=空亡

↓↑

没年1963 癸卯(甲・ ・乙)

没月0011 癸亥(戊・甲・壬)

没日0022 己巳(戊・庚・丙)戌亥=空亡

没時1230 庚午(丙・ ・丁)

↓↑

命式干支

丁 巳(戊・庚・丙)年

乙 巳(戊・庚・丙)月

辛 未(丁・乙・己)日 戌亥

戊 子(壬・ ・癸)時 ?

甲 午(丙・ ・丁)時 ?

命式支 ↓↑

偏官丁・巳(印綬・劫財・正官)・・死

偏財乙・巳(印綬・劫財・正官)・・死

比肩辛・未(偏官・偏財・偏印)・・衰

? ? ?

刑冲(己)生日×大運

大運37~47歳

比肩辛・丑(食神癸・比肩辛・偏印己)

1963

年運

食神癸 卯(甲・ ・乙)年

11 正財 偏財

生日未三合乙

食神癸 亥(戊・甲・壬)月

22 印綬正財傷官

生日未三合乙

偏印己 巳(戊・庚・丙)日

12 印綬劫財正官

劫財庚 午(丙・ ・丁)時

正官 偏官

生日未支合丙

ーーーーー

・・・???・・・

↧

November 1, 2017, 4:28 am

・・・「JFK暗殺」・・・「暗殺の連鎖」・・・不都合な人間の抹殺・・・「古人大兄皇子(?~大化元年九月十二日・645年10月7 日)・古人皇子・古人大市皇子・吉野太子とも呼称・舒明天皇の第一皇子・(厩戸皇子の子?とも)・母は蘇我-馬子の娘、蘇我-法提郎女(ほほてのいらつめ)・大臣、蘇我入鹿と従兄弟・娘は倭姫王(天智天皇の皇后)」・・・「蘇我 善徳(敏達天皇九年・580年~?」、「蘇我蝦夷(用明天皇元年・586年~皇極天皇四年六月十三日・645年7月11日)、入鹿(推古天皇十八年・610年~皇極天皇四年・645年・6月12日)」と、「蘇方定(ソホウテイ)・592年~667年)」の履歴の重なりだが・・・586~667=87・・・59歳、35歳、75歳・・・幅を広げれば「蘇我馬子(欽明天皇十三年・551年~推古天皇三十四年五月二十日・626年6月19日」の「645-551=94」の重なる期間の「蘇 我≠蘇 定方」・・・「蘇生」・・・そして、高句麗の「淵蓋蘇文=センガイソブン=泉蓋蘇文=泉蓋金」・・・「泉(いづみ)の蓋(ふた)を採って蘇(よみがらせる)文(ふみ・あや・ブン)」・・・日本書紀の記録は「伊梨柯須彌(伊梨柯須弥=いりかすみ)」・・・「水源の霞み」?・・・

ーーーーー

「我(われ・ガ)・蘇(よみがえる・ソ)」・・・

蘇(そ)=古代の日本で作られていた乳製品

↓↑ 相当に乾燥し長期保管に耐える

加熱濃縮系列の乳加工食品

酥とは同一の物では無い

チーズとしての蘇(ソ)

大般涅槃経の乳製品・・・涅槃(ネハン)

(ニルヴァーナ)

涅=氵+日+十+一

槃=舟+几+又+禾(ノ十八)

nirvāa=吹き消すこと・吹き消された状態

ニルバナ=似留花(把名・鼻・洟・塙)

似る場名(地名)→蘇州・蘇聯

蘇聯=ソ連邦成立1922年12月30日

露西亜革命1917年11月7日

日本承認=1925年1月20日

1925年5月23日午前11時11分

北但馬地震=但馬地震・M8

米国承認=1933年11月

1933年3月23日

授権法(全権委任法)が成立

1933年3月3日

三陸地方地震・M8.1

文武天皇が(700年)に

「蘇」を税として全国で作るように

使いが派遣

典薬寮の乳牛院という機関が

生産を担って

薬や神饌としても使われた

仏教祭事には

蜜と混ぜられて使用・・・「蘇我+蜜蜂」

「蘇は乳を煮詰めた

乳製品で美味しいもの」・・・?

『大般涅槃経』の記録の五味

乳→酪→生酥→熟酥→醍醐・・・醍醐味(ダイゴミ)

酥は醍醐の原料で

蘇と酥は別もの・・・

生産地

摂津国・味原(あじふ)の

乳牛牧

(ちちうしまき、ちちゅうしまき)

古代東国で牛が飼育され

『延喜式』によれば

東国すべての国で蘇を貢納

蘇=牛乳を煮詰めたもの

酥=牛乳を煮詰めるときに

出る被膜(乳皮)を集めたもの

蘇と酥が混同されるのは

発音が同じであり

乳製品が「涅槃経」の中で書かれ

後世になって文献を本に

復元された為・・・諸説・・・

蘇酥同一・・・

蘇をさらに熟成・加工して

醍醐(チーズ様の乳製品)

も作られた・・・

cheese(チーズ)・・・

地異圖・地位図・・・地位(置)圖→チズ(地図)

地衣図

高山帯の最高部で、

地衣類や

苔(コケ)類が生え・・・苔=コケ=虚仮・鱗・蘚

高等植物は

ほとんど生育しない地帯

地衣類

菌類と藻類の共生体・・・金類と毛類?

地衣植物

藻類と菌類との共生体

菌類によって大部分が

構成される地衣体を形成し

岩石や樹上に生育する植物群

地衣体が未分化で

基物に固着するチズゴケ

枝状のサルオガセ・リトマスゴケ

葉状のイワタケ・カブトゴケ

など

↓↑ ↓↑

cheese(チーズ)

独語 ケーゼ Käse

仏語 フロマージュ fromage

伊語 フォルマッジョ formaggio

西語 ケッソ queso

羅語 カーセウス caseus

希語 チューロス τυρος

希語 フェッタ Feta(山羊のチーズ)

露語 スイール сыр

露語 スゥイル сыр

蘭語 カース KAAS

ベンガル語 チャーナ(手作りのカッテージ)

ヒンディ語 パニール(手作りのカッテージ)

丁抹語 オスト ost

諾威語 オスト ost

瑞典語 オスト ost

芬蘭語 ユースト juusto

タミル語 パンニール (インドのチーズの一種)

羅馬尼亜語 ブルンザ brânză

波斯語 パニール پنیر

愛蘭語 カーシュ cáis

愛蘭語 カース cáis

立陶宛語 スーリス sūris

ヒンディー語 パニール पनीर

捷克語 スィール sýr

ヘブライ語 グヴィナー גבינה

斯洛伐克語 スィル syr

捷克語 シール sýr

スワヒリ語 ジビニ jibini

エスペラント語 フロマーヂョ fromaĝo

カッテージチーズ

捷克語 トゥヴァロフ tvaroh

↓↑

「蘇 定方」も、・・・「蘇(よみがえる)=艹+魚+禾」

類字は「蘚(こけ・セン)=艹+魚+羊」=苔

「定方=テイホウ・ジョウホウ」だが、

「定レ方」の「レ点」で訓読すれば

「ホウテイ・ホウジョウ」で

「よみがえる(蘇)」だろう・・・?

「方定=ホウテイ=方綴・方程・法廷」・・・・方位・方角

「ホウジョウ=法帖・豊饒・北條・方城・北城・方丈」

北城=ホクジョウ=北上→北帰行→松浦武四郎

北紀行・北帰航

松浦武四郎=北海道へ六度渡来

文化十五年二月六日

(1818年3月12日)

1818生年 戊 寅(己・丙・甲)

0003生月 乙 卯(甲・ ・乙)

0012生日 甲 戌(辛・丁・戊)申酉=空亡

~

明治二十一年

(1888年2月10日)

1888没年 戊 子(壬・ ・癸)

0002没月 甲 寅(己・丙・甲)

0010没日 辛 亥(戊・甲・壬)

ーー↓↑ーー↓↑ーー

・・・そして、蝦夷地に北上したのは「榎本武揚(えのもと たけあき・1836年10月5日(天保七年八月二十五日)~1908年(明治四十一年)十月二十六日)・元幕臣、明治維新政府官僚、海軍中将、正二位、勲一等子爵・通称は釜次郎・号は梁川(リョウセン)・異名は榎、釜を分解した夏+木+金+八(郎)」・・・

四稜郭(シリョウカク)・・・「定方」?の稜郭

箱館戦争の際に

蝦夷共和国(箱館政権)が

明治二年(1869年)

北海道函館市に築城した堡塁

新台場、神山台場、新五稜郭などとも呼ばれる

五稜郭を援護する支城

東照宮を守護する為に

洋式築城法により築かれた

建設監督は

大鳥圭介、ブリュネ大尉

↓↑

榎本武揚

伊能忠敬の弟子であった幕臣

榎本武規(箱田良助)の次男

↓↑

生年1836 丙 申(己・壬・庚)

生月0010 丁 酉(庚・ ・辛)

生日0005 丙 子(壬・ ・癸)申酉=空亡

↓↑

箱館戦争=五稜郭の戦い=己巳(キシ)の役

慶応四年・明治元年~明治二年(1868年~1869年)

戊辰戦争の新政府軍と旧幕府軍との最後の戦闘

干支が「戊辰~己巳」に替わった

↓↑

1868年12月4日、約3,000名が「鷲ノ木」に上陸

1868年10月22日夜、峠下で戦端

1868年10月26日、五稜郭へ無血入城

↓↑

1868年12月15日、蝦夷地を平定し、箱館政権を樹立

1868年 戊 辰(乙・癸・戊)食神 月支合金

0012月 甲 子(壬・ ・癸)偏印 年三合水

0015日 乙 亥(戊・甲・壬)印綬 年害

↓↑

1869年 6月27日、箱館政権降伏

1869年 己 巳(戊・庚・丙)傷官 支合水

0006月 庚 午(丙・ ・丁)偏財 生日沖

0027日 己 丑(癸・辛・己)傷官 支合火

↓↑

没年1908 戊 申(己・壬・庚)食神・日三合

没月0010 壬 戌(辛・丁・戊)偏官・月害

没日0026 甲 寅(己・丙・甲)偏印・年沖

ーー↓↑ーー↓↑ーー

蘇我稲目(506年頃~570年3月22日)

蘇我馬子(551年~626年6月19日)

河上娘

刀自古郎女(=河上娘?)

蘇我-法提郎女・・・ナゼ、「法提郎女」なのか?

「法廷牢序」?

提=手にぶら下げる・提出・持ち上げる

上に動かす・提昇

引き出す・引き出して注目させる

提起・提案・提供

さげる・テイ・ダイ

提琴・提携

差し出す・持ち出す

提案・提起・提供・提言・提示

提出・提唱・前提

先に立って引き連れる

「提督→底度久御魂(そこどくみたま)」

溺死の「猿田比古」

川堀

杲安

蘇我善徳(580年~?

蘇我 倉麻呂(雄当)

蘇我蝦夷(586年~645年7月11日)

蘇我入鹿(610年~645年6月12日)

↓↑ ↓↑

643年11月

入鹿は斑鳩宮を襲い

山背大兄王と

その厩戸(馬宿・聖徳太子)の

一族を滅ぼした

↓↑

蘇 定方(592年~667年)

本貫、冀州武邑県

蘇邕の子

↓↑

邕(ヨウ・ユ)

蔡邕・・・蔡倫=宦官・字は敬仲

(サイヨウ ↓↑

132~192年) ↓↑

↓↑ 50年?~121年?

↓↑ 紙の発明者

「和帝」のとき・・・倭帝=ワテイ=倭綴

尚方令(帝室技芸長官)

元興一(105)年

竹木簡、白絹などに代えて

樹皮、麻頭、魚網、襤褸などから

紙をつくり、和帝に献上

初元一(114)年

龍亭侯

長楽太僕 (卿)

安帝即位とともに

帝の祖母を陥れたことで

↓↑ 服毒自殺

建寧三(170)年

「霊帝」の郎中

東観で書物の校定

熹平四(175)年

「諸経の文字平定を奏請し

みずから書して

石に刻み太學の門外に建てた(熹平石経)

董卓に召されたが

董卓の誅死後、投獄され獄中で死亡

↓↑

「董卓」をたよった

「丁原」は

董卓の策で部下の

「呂布(?~198)」に殺され

董卓は「王允」に唆された

「呂布」に殺された

呂布は「劉備」or「曹操」の軍に殺された

ーーーーー

邕=巛+邑(口巴)=ヨウ・ユ・・・三く=くくく

異体字=巛+口+囗 3×9=弐拾七(漆)

周囲を川(巛)や堀で囲まれた都市

ふさぐ・周囲を囲って封じ込める

やわらぐ・なごむ

ピンイン(Yōng)付属形態素

川の名に用いる

邕江=広西・チワン族自治区にある川の名

広西チワン族自治区南寧の別称

広西南寧の別称邕剧

広西チワン族自治区の

粤(えつ)語による地方劇

邑(ユウ・オウ)=むら・くに・・・阝

ーー↓↑ーー↓↑ーー

邕=武帝(543年~578年6月21日)

北朝北周の第三代皇帝

武帝の諱は「邕(ヨウ)」

姓は「宇文」

西魏の

「宇文 泰」の四男

姓 宇文

字 爾羅突

諡号 武皇帝

廟号 高祖

生年 大統九年(543年)

没年 宣政元年六月一日

(578年6月21日)

父 宇文泰(ウブンタイ)

母 叱奴(口七女又)太后

皇后 阿史那(アシナ)皇后

側室 李皇后、庫汗姫

馮姫、薛世婦

鄭姫(北斉の南陽王-高綽の寡婦)

子

宣帝

宇文贇・・・贇=斌(文武)+貝(目八)

=イン・よし・すばらしい・美しい

宇文贊(漢王)

宇文贄(秦王)

宇文允(魯王)

宇文充(趙王)

宇文兌(蔡王)・・・兌=八+兄=蔡王

=かえる・よろこぶ・するどい

ダ・タイ・エツ・エイ

兌換・易の八卦の一

沢・少女・秋

方角で西

ーー↓↑ーー↓↑ーー

宇文 化及(ウブン カ-キュウ)

宇文 化 及・・・宇宙の文化を及ぼす?

隋の政治家、軍人

隋末の混乱期に独立し

皇帝を僭称

「許」を建国・・・・・許=言+午(ノ一十)=うま=馬

宇摩合

宇文智及・・・宇文智-及

宇文恵及・・・宇文恵-及

の兄、

宇文士及・・・宇文士-及

の異母兄

↓↑

北周の

左翊衛将軍

宇文述

の長男

代郡

武川鎮(内蒙古武川県)に生まれ

長安で育った

長安では「軽薄公子」と呼ばれ

幼少の頃より

楊広の寵愛を受け

煬帝の即位後は

太僕少卿に任じられた

大業十二年(616年)

父(宇文述)が死去

右屯衛将軍に任命

↓↑

大業十四年(618年)

叛乱を避け

江南の江都(揚州)に逃れ

大興城へ帰還しようとしない

煬帝

に対し

司馬徳戡・趙行枢・薛世良

らによる反乱が計画

「宇文化及」はその指導者に推戴された

「宇文化及」は弟の

「宇文智及」とともに

「煬帝」を弑殺

「煬帝」の弟である

蜀王秀の子

「秦王浩」を擁立し・・・「秦の王の浩(ひろい・おおきい)」

ハタの王の浩(氵+告)

自ら

大丞相となり北上

王世充・李淵・李密

らの勢力に阻まれ

長安に入ることはできなかった

「宇文化及」は

「楊-浩(秦王浩)」を毒殺し・・・陽侯氏→薩摩→島津

魏県を根拠地として自ら

皇帝に即位

国号を

「許」

元号を

「天寿」と定めた

↓↑

天寿二年(619年)

竇建徳に

聊城で敗れ

智及ら部下は処刑

自らは子の

宇文承基・・・承基・・・基を継承・承諾・承知

宇文承趾・・・承趾・・・趾(足止)を継承

とともに

「襄国」に運ばれて斬首

「化及」の首は

突厥に嫁いだ

「文帝」の宗室の娘である

義成公主

に送られた

↓↑

武徳二(619)

隋の反臣

北周系の門閥

宇文述・・・・宇の文を述(のべる)

の長子

隋末に各地で反乱が起ったとき

「化及」・・・化して及ぶ

は

北帰を望む軍人らを率いて

江都にいた

煬帝を殺した

「化及」は

煬帝の甥

「楊浩」

を擁立して

北帰しようとしたが

途中で

「楊浩」を殺し

みずから帝位についた

国を

「許」と号し

年号を

「天寿」と称し百官を任命

「竇建徳 (トウケントク)」

と戦って敗れ、斬殺された

↓↑

隋の貴族

「煬帝」の殺害者

「宇文化及」

↓↑

父の

「宇文述」

は

煬帝の寵を得て貴顕の地位に上った

「宇文化及」も

右屯衛将軍を授けられたが

弟の

「宇文智及」

とともに非行多く

軽薄公子とよばれた

大業(605~616)末年

煬帝は反乱情勢に阻まれ

江都(江蘇省江都県)の離宮から

動かず

「宇文化及」

は北帰を望む近衛軍の将兵に擁されて

「煬帝」を殺し

帝の甥

「浩」を奉じて北上

魏県(河北省大名県)で

「浩」を殺し

自ら即位し

「許国」を建國したが

「竇建徳(トウケントク)」

に滅ぼされた

↓↑

皇帝を僭称し

「許」を建国

宇文智及

宇文恵及

の兄

宇文士及

の異母兄

ーー↓↑ーー

宇文元(荊王)=周武帝宇文邕的第七子=武帝

武帝(ぶてい)=宇文邕

北朝・鮮卑系の宇文氏が建国した

北周の第三代皇帝

姓は宇文

諱は邕(ウオウ・ユ)

西魏の実力者

宇文泰の四男

独裁の従兄

「宇文護」を

572年に誅殺、親政し

「皇帝」号をやめ、

「天王」を採用・・・「天皇」?

578年

陣中にて病を得て崩御

皇太子の

「宇文贇(宣帝)」が新たに即位

↓↑

第三十代

「敏達天皇」

宣化天皇三年(538年?)

~

敏達天皇十四年八月十五日(585年9月14日?)

在位

敏達天皇元年4月3日

572年4月30日?

~

585年9月14日?

和風諡号は

渟中倉太珠敷尊

(ぬなくらのふとたましきのみこと)

沼名倉太珠敷命

別名、他田天皇

↓↑

武帝=宇文邕

突厥と同盟して北斉を攻撃

儒教・仏教・道教

に関する討論会を開き

儒者・僧侶・道士の優劣を競わせた

↓↑

天和七年(572年)

地方から首都長安に戻った

「宇文護」

を誅殺し

親政を開始

↓↑

建徳三年(574年)

道教と仏教をともに廃止

仏教・道教の研究機関として

通道観を設置

120名の通道観学士を選任

寺院の破壊と財産の没収

僧侶の還俗を行って財産を没収

税賦を逃れる目的で

僧籍に入る者を還俗させて税を取り

財政改善を狙った

(三武一宗の廃仏)

↓↑

建徳二年(573年)

陳の

宣帝

陳頊

が

将

呉明徹を遣わして

北斉軍を討ち破り

寿陽など江北の九郡を奪った

陳の攻撃で弱った北斉に

これらの富裕な土地を

奪還する能力が欠如していると

「武帝(宇文邕)」は

建徳四年(575年)

北斉への本格的な攻撃を開始

建徳五年(576年)

平陽と晋陽を奪い

建徳六年(577年)

首都の

鄴を包囲

北斉を滅ぼし

北魏の東西分裂以来

四十数年ぶりに華北統一

武帝(宇文邕)は

北斉の旧皇族である

高一族や

北斉の臣下たちに

寛大な処置で臨み

最後まで北斉に忠実だった者は厚遇

李徳林

は法律制度を整備するために重用

旧北斉領内においても

仏道二教の廃毀を断行

ーー↓↑ーー

邕=武帝

北朝北周の第三代皇帝

武帝(宇文邕)

周礼を理想

鮮卑への復古も標榜する

北周朝の政策に則って

仏道二教を廃止

武帝は、道教の外護者であり

通道観においても

道教の経典研究を行い

道教典籍を編纂

『無上秘要』という道教類書

↓↑

宣政元年(578年)

彭城で陳軍を破って

呉明徹を捕らえた

武帝(宇文邕)は呉明徹を

懐徳公に封じ厚遇

突厥に親征を企てたが

罹病し、間もなく崩御

享年36(満34歳没)

↓↑

没後の仏教説話

武帝の崩御後

数種の説話伝承が流布

廃仏皇帝の因果応報としての

末路を示す伝説

冥界説話や応報説話

寿命のある人が

誤って閻魔王のもとに送られ

審判の結果

その誤りが判明して

蘇生し、見聞したさまを語った・・・

武帝の話説によれば

彼を煽動した

衛元嵩は、閻魔王の管轄外にあって

武帝の受けているような

地獄での仏罰を受けていない

三界をくまなく捜索しても、

その姿を発見し得ない・・・

ーーーーー

武帝の崩御

皇太子の宇文贇(宣帝)が即位

暗愚の息子・・・

即位した宣帝は

武帝を支えていた一族群臣を粛清

即位の翌年

579年

皇太子の

宇文闡(静帝)に譲位

自らは

天元皇帝と称した

実権は外戚の

随国公

楊堅が掌握・・・

580年

宣帝は22歳で崩御

8歳の静帝の下で

楊堅は兵権を掌握

隋王の称号を与えられ

581年

楊堅は静帝より禅譲を受け

隋を建国

北周は滅亡

北周皇族の宇文氏は

静帝を初めとして

楊堅によって皆殺しにされた

例外として

虞国公の

宇文興

(宇文韜(宇文泰の祖父)

の兄の

宇文阿頭

の孫、

宇文仲

の子)、

宇文洛(字は永洛)

父子の系統のみは許され

唐に仕えて存続した・・・

ーー↓↑ーー

「党錮の禁」

166年(延熹九年)~169年(建寧二年)

・・・・宦官と儒教の学徒の官僚と対立し、官僚たちを党人と言い、党人が宦官によって禁固・・・

ーー↓↑ーー

武内

宿禰

↓

蘇我

石川(宿禰)

満智

韓子

高麗

稲目・・・武烈天皇八年

(506年頃)

~

欽明天皇三十二年三月一日

(570年3月22日)

財務に手腕を振るい

王辰爾を遣わして船賦を数え記録

諸国に屯倉を設置

馬子 境部摩理勢・法提郎女・堅塩・小姉

蝦夷 倉麻呂 古人大兄皇子

入鹿 倉山田石川麻呂・赤兄・連子・日向・果安

姪娘

元明

↓↑

兄=あに=昆・豈・詎・晜・阿似・阿爾・阿仁・王仁

詎=キョ・ゴ・なんぞ

晜=兄

昆(晜)孫の子(七代後)

玄孫(やしゃご)・・・曾孫の子(四代後)

来孫(らいそん)・・・玄孫の子(五代後)

昆孫(こんそん)・・・来孫の子(六代後)。晜孫

仍孫(じょうそん)・・・昆(晜)孫の子(七代後)

雲孫(うんそん)・・・仍孫の子(八代後)

↓↑

晜孫(昆孫)=本人を1世とすれば

7世(6代後)の末裔

↓↑

藤原不比等に嫁ぎ

武智麻呂、房前、宇合の三男を儲けた

母親

蘇我 娼子(そがのしょうし・そがのまさこ)

蘇我 媼子(そがのおんし・そがのおうなこ)

「娼子=媼子」は同一人物

↓↑

蘇我氏の血縁

持統天皇(大叔父

蘇我倉山田石川麻呂の外孫)

に不比等が取り立てられ

後年

藤原仲麻呂が

石川年足を取り立てたのも

彼女の血縁による・・・

蘇我氏(石川氏)自体は

天武天皇の皇統断絶

女系で藤原氏を通し

血統(蘇我氏)を伝えたのは

蘇我稲目の娘の

蘇我堅塩媛

蘇我堅塩媛―桜井皇子―

吉備姫王―皇極天皇―天智天皇…

↓↑

「娼子=媼子」の

↓↑

父は蘇我連子=蘇我連子(そがのむらじこ)

推古天皇十九年(611年)?

~

天智天皇三年(664年5月)

名前は連=むらじ=武羅自・牟羅志

氏姓=蘇我朝臣

蘇我倉麻呂(蘇我雄正)の子

母は未詳

兄は蘇我安麻呂

夫は藤原不比等

長男は藤原武智麻呂

次男は藤原房前

三男は藤原宇合(馬飼)

↓↑

藤原馬飼(宇合・宇摩合)

霊亀二年(716年)八月

第九次遣唐使の

遣唐副使

(遣唐押使は多治比県守)

(遣唐大使は大伴山守)

霊亀三年(717年)六月~七月ごろ入唐

十月に長安到着

養老二年(718年)十月

遣唐使節一行は九州に帰着

養老三年(719年)正月に復命

藤原宇合は

正五位上に昇叙

遣唐使節としての入唐を通じ

「馬養」から「宇合」に改名・・・

↓↑

ーーーーー

蘇 定方

↓↑

660年

熊津道大総管

百済征討で

城山から海をわたって

熊津口に上陸

真都城に進軍

百済義慈王・・・孝、泰、隆、演、豊璋

勇(百済王善光・帰化)

などの6人の王子

他、庶子41人

父親、武王の死により即位

唐から

「柱国・帯方郡王・百済王」の称号

と

太子の隆

は一旦

北方に逃走

泗沘城を包囲

義慈の子の泰が抗戦しようとしたが

義慈王は開門して降伏

百済の将軍の

禰植と義慈は唐軍に降り

泰も捕らえられ

百済王義慈・隆・泰

らは

東都洛陽に送られた

ーー↓↑ーー

百済

義慈王は

↓↑

黄帝の子の

少昊・・・少昊(ショウコウ)

中国古代の五帝の一人

姓は己

金天氏・・氏は金天氏

(鳳鳥氏・青陽氏・窮桑氏・雲陽氏)

とも称す

名は摯(シ・鷙・質)、玄囂

号は「昊(皞・皓・顥)」とも

「朱宣・少昊(太昊の徳行継承による)」

の

子孫である

↓↑

新羅軍に

649年8月

道薩城(忠清北道槐山郡)付近で大敗

651年

唐に朝貢した折

高宗から

新羅との和睦を進める璽書を送られた

後も新羅との争い

655年

高句麗・靺鞨と組んで

新羅の30城を奪った

驕慢になった義慈王は

酒色に走り朝政を顧みなくなった・・・

これを諫めた

佐平の成忠(浄忠)を投獄

660年

唐の高宗は

蘇定方に大軍13万を与え

新羅の

武烈王・金庾信

の軍5万と連合(唐・新羅の同盟)し

百済を征討

百済軍は

白江(錦江の支流)に

迎撃したが大敗

唐・新羅軍が首都の

泗沘城(忠清南道公州市)まで迫ると

義慈王はいったん

太子(隆)とともに北方へ逃亡

百済王の第2子の

泰が自ら王を名乗って

泗沘城を固守したが

太子の子の

文思が隆に相談し

唐軍が去ったとしても

自立した泰に害せられることを恐れて投降

泰も開城して投降し

逃げのびていた義慈王も諸城をあげて降伏

百済は滅んだ

義慈王は妻子とともに長安に送られ

その年のうちに唐で病死

「金紫光禄大夫・衛尉卿」

の爵号を贈られ

洛陽市かその近くに葬られた

隆には

司稼卿

の爵号が贈られた・・・

↓↑

百済滅亡後

豊璋が倭国の軍事援助で

復興戦争

白村江の戦い(663年)で大敗

唐は

百済旧領に

熊津都督府を置いて

羈縻州としたが

百済遺民を慰撫するため

665年

義慈王の王子の

扶余隆を

熊津都督

百済郡公

熊津道総管

兼

馬韓道安撫大使

として

旧百済王城の

熊津城に入れ

その統治に当たった

後、新羅の勢力が強くなり

都督府は撤退

高句麗、百済の地は

新羅、渤海、靺鞨

に分割され

百済の影響は

朝鮮半島から完全に消滅

677年2月

唐は扶余隆の封爵を

かつての

百済国王と同じ

光禄大夫

太常員外卿

熊津都督

帯方郡王

に格上げし

熊津都督府を回復しようとしたが

既に百済旧領は

新羅領となっており

隆は熊津城に帰ることが出来なかった

682年

隆は洛陽に没し

輔国大将軍の爵号を追贈

武則天が

隆の孫の

扶余敬に

衛尉卿を授けて

帯方郡王に封じたが

旧領の回復は全く出来ず

子孫も断絶した

1920年

扶余隆の墓誌が洛陽で出土

中国正史や『三国史記』

等には記載されていない

隆の経歴や爵号、生没年などが判明

ーーーーー

善徳女王(ゼントコジョオウ)

647年2月17日(旧暦1月8日)

新羅の第27代の王

在位、632年~647年

新羅初の女王

姓は金

諱は徳曼

真平王の娘

母は金氏の

葛文王、福勝の娘の

摩耶夫人

王配は

水月

葛文王

朴欽飯

3人姉妹(三国史記では長女

三国遺事、花郎世記では次女

で、男兄弟はいない)

632年1月

先王死去したときに男子がなく

父母ともに

王族である聖骨の男子がいなく

徳曼が

呪術者的性格・・・鬼道?・・・三つの「予言」

に期待され

王位を継いだ

即位して後に

聖祖皇姑の号を

国人?

から奉られた

ーーーーー

・・・???・・・

↧

November 1, 2017, 6:51 am

・・・「淵蓋蘇文=泉蓋蘇文」・・・「伊梨柯須彌(伊梨柯須弥=いりかすみ)」・・・?

ーーーーー

淵蓋蘇文(エンガイソブン)

?~665年(宝蔵王二十四年)

高句麗末期の宰相・将軍

泉蓋蘇文・泉蓋金

とも記される

『日本書紀』に

「伊梨柯須彌(伊梨柯須弥、いりかすみ)」

として記録

姓の「淵(泉)」は

高句麗語の

「いり(水源)」の意味

「蓋蘇文」は

高句麗語で

「かすみ」と発音したものを

漢字で当て字した・・・

姓は淵、or 泉

『旧唐書』『三国史記』

等が「泉」として

「淵」とは書かないのは

「淵」は

唐の高祖の諱(淵)を避諱した・・・

『日本書紀』に

「伊梨柯須彌」とも書かれ

「漢字訳」はもともと便宜的なもの・・・

ーー↓↑ーーー

子息

泉男生

(センダンセイ

ヨン-ナムセン)

634年~679年1月29日

淵蓋蘇文の子

兄弟間の争いのために唐に服属

字は元徳

648年

中裏小兄・・・小兄は序列の職号?

651年

中裏大兄・・・大兄は序列の職号?・・・中「大兄」皇子

656年

中裏位頭大兄・・・大兄は序列の職号?

657年

将軍

661年

莫離支・三軍大将軍

数万の兵を率いて

鴨緑江で唐軍と対峙

契苾何力

に敗れて、身ひとつで逃亡

665年

大莫離支の位を加えられ

高句麗の国政を掌握

弟の

泉男建

泉男産

と不仲となり

泉男建が泉男生の子の

泉献忠を殺害

泉男生は弟たちを恐れて

国内城に逃亡し

契丹・靺鞨と結び

子の

泉献誠

を唐に送って援助を求めた

高宗は

泉献誠を右武衛将軍に任じ

契苾何力・龐同善らに

泉男生を援助

666年9月

龐同善

が高句麗軍を破ると

泉男生は龐同善と合流

667年

薛仁貴が

泉男建を破ると

泉男生は

薛仁貴と合流して

南蘇・木底・蒼巌

の三城を落とした

高宗は

西台舎人の

李虔繹を派遣し

泉男生

をねぎらわせた

668年

泉男生

は長安に入朝

特進

遼東大都督

平壌道行軍大総管

持節安撫大使

に任ぜられ

玄菟郡公に封ぜられた

再び高句麗におもむくと

李勣とともに平壌を攻め

僧侶を使って

高句麗の内部を離間し

宝蔵王を捕らえた

長安に凱旋したのち

右衛大将軍に進み

卞国公に封ぜられた

677年

詔を受けて

遼東の地の安撫にあたり

唐の州県を置き

流民を定住させ

賦税を公平にし

労役をはぶいた

679年

46歳で死没

并州大都督の位を追贈

諡は襄

ーー↓↑ーー

642年(栄留王二十五年)

北方に

千里長城を築造し唐の侵入に備えた

唐との親善を図ろうとしていた

第二十七代王

栄留王

伊梨渠世斯(いりこせし)

ほか180人を弑害

宝蔵王を

第二十八代王に擁立し

自ら

「大莫離支(ダイバクリシ)」

高句麗末期の

行政と軍事権を司った最高官職

に就任して政権を掌握

安市城の城主だった

楊萬春

が

淵蓋蘇文

への権力集中を認めず

淵蓋蘇文は直接軍隊を率いて

安市城を攻撃

安市城を占領することができず

妥協し

淵蓋蘇文は楊萬春の職権を

楊萬春は淵蓋蘇文を執政者

として承認

淵蓋蘇文は対外強硬策を採り

高句麗に救援を

要請するために到来した

新羅の

金春秋(武烈王)を監禁

新羅と唐との交通路である

党項城を占領

644年(宝蔵王三年)

新羅との和解を勧告する

「唐の太宗」・・・・高宗?・・・唐の第3代皇帝

太宗の第九子・

母は鮮卑の拓跋を出自に持つ

「長孫無忌」の妹の「長孫」皇后

の要求を拒否

太宗が

「弑君虐民の罪」を問い

645年(宝蔵王四年)

17万の大軍を率いて高句麗に侵入

楊萬春が

安市城でこれを阻止

60余日間の防戦後

唐軍を撃退

その後

4回に亘って

唐の侵入を受けたが

楊萬春

はことごとくこれを阻んだ

643年(宝蔵王二年)

唐へ使臣を派遣

道教の道士八名と

『道徳経』を高句麗に持ちこむ

淵蓋蘇文は文化面でも功績

善徳(ゼントコ・ソンドク)女王

647年2月17日(旧暦1月8日)

新羅の

第27代の王

(在位632年~647年)

新羅初の女王

姓は金

諱は徳曼

真平王の娘

母は金氏の

葛文王

福勝の娘の

摩耶夫人

王配は

水月

葛文王

朴欽飯

3人姉妹(善徳

↓↑

女王自らが任命した

上大等の毗曇らが

647年正月に女王の廃位を求めて内乱

上大等に代表される中央貴族に対抗して

金庾信

(『三国史記』

黄帝の子の少昊金天氏の子孫)

ら地方勢力の有力者が

女王を支援して乱の収拾に当たったが

同月八日

女王は陣中に死没

善徳と諡され

狼山(慶州市)に葬られた

在位十六年

金庾信らは

真徳女王

を立て、

正月十七日

乱を鎮圧

毗曇

ら20余名を誅殺

死後、唐からは

光禄大夫の号を追贈

↓↑

善徳女王

仏教の保護

慈蔵法師を唐に派遣して仏法を修めさせた

帰国した慈蔵法師の発願で

645年3月

皇龍寺の九層塔を創建

女王の時代に

芬皇寺や霊廟寺が完成

霊廟寺の建立と同時に

瞻星台(天文台)を築いた・・・

640年

王族の若者を留学生として

唐の国子監に派遣

↓↑ ↓↑

善徳女王の

3つの予知

唐の太宗が

牡丹の花の絵と種を贈って来たとき

その花には香りがないであろうと言った

「花の絵には蝶や蜂が描かれていない。

どんな美女でもその色香で男たちが群がるので、

花に群がる虫がいないことから

香りがないと解った」

と答えた。

宮殿の西の玉門池に

蝦蟇がたくさん群がって鳴いたとき

西の国境付近に賊の潜んでいることを知り

角干の閼川(アルチョン)

らを派遣して賊を滅ぼさせた

「蝦蟇(蛙)の怒った目は兵士を表し

西の国境付近には

女根谷という地名があるので

玉門池に蛙が集うのは

女根谷を兵士が侵そう(犯そう)

としている」

と解ったと答え

金庾信や毗曇

ら家臣は昂奮した・・・

自分の死の年月を予測

忉利天の中に埋めるように

と言った

群臣は忉利天の場所がわからず尋ねると

狼山の南であると答えた

後に

毗曇の内乱が起り

女王は予測の月に死亡

狼山の南に葬られた

十余年後に

文武王

によって

女王陵の下に四天王寺が建てられた

↓↑

家族

父は真平王

母は摩耶夫人

姉/妹は天明公主(金龍春の妻)

甥は武烈王(金春秋)第二十九代国王。

妹は善花公主(第三十代百済王 武王 (百済)の王妃)

甥は義慈王 第三十一代百済王。

妹は天花公主

夫は「朴欽飯」、「金龍春」、「乙祭」

いずれの夫との間に子は無し

ーーーーー

・・・「善徳・金春秋・文武・真徳」の時代の倭国の名前の重なる人物達は・・・???・・・

↧

↧

November 3, 2017, 4:56 am

・・・「十三歳」の「和泉式部」と別れ、置き去りにされたネコ(そめ)が悲しんで病にかかり(罹)、そこの温泉に浸かって病を癒やした「猫啼温泉」が現存するらしい・・・温泉街はないものの、「今出川」の流域に二軒の旅館があるらしい・・・「磐城の國・福島県石川郡石川町」ですか・・・

「今出川=いまでがわ

=位倍出臥倭(話)」

「今出川=コンシュツセン

=今出撰=艮朮撰

=金戌(シュツ・卆・甩・述・朮)撰」

=錦舟津殱(戦)

殲=つくす・ほろぼす・殺しつくす

セン・殲滅

以上も、以下もウイッキペデアから添付・・・少々、改作・・・

「八色の姓において

上級の氏姓にもれた

下級の身分の者や、

これらの農民を主な対象としたもので

その順位は、無姓を下級とし、

造(みやっこ)

公(きみ)

史(ふひと)

勝(すぐり)

村主(すぐり)

拘登(ひと)・・・拘=扌+句=かかわりを持つ・関係する

拘泥・拘引・自由を奪う

拘置・拘禁・拘束

登=のぼる

連(むらじ)

と身分が上がっていく。これは、

天武朝において氏上に相当する氏が

八色の姓に改姓する前段階として、

まず連(むらじ)への改姓が行われ、

この

「連=小錦」位以上を基点として、

「忌寸」以上の4つの姓へ改められたことと

同様の対応である」・・・

「氏上である

忌寸以上についても、

補足的な氏姓の変更が行われている。

氏の名において

春日より大春日

中臣より大中臣

への変更、また

宿禰から大宿禰

への変更が行われるなどしたため、

氏姓の制は、全般的に、

より緻密に浸透することになった」・・・

「首位の昇叙があり、ついでそれに連なる

直系親族のみに対し氏姓の変更が行われる

といった順序により

同族の中から有力な者が抽出されるという点にある。

この改賜姓を認可する権限は天皇にあった」・・・

「氏姓制度の基盤は、

血縁集団としての同族にあったが、

それが国家の政治制度として編成し直された。

その成立時期は、5~6世紀をさかのぼらない。

同族のなかの特定の者が、

臣(おみ)・・・・目・見張る・監督

連(むらじ)・・・聨合=聯合=連合・・・

聨=耳+幺+幺+廾(丱)=連=車+辶

伴造(とものみやっこ)・・・創造・造形・造詣・物造・技術者

国造(くにのみやっこ)・・・

百八十部(ももあまりやそのとも)

県主(あがたぬし)・・・縣・懸・阿形・鼎・阿片

などの地位をあたえられ、

それに応ずる氏姓を賜った。

各姓は以下、

臣(おみ)

↓↑・・・使主(おみ・漢人系渡来人

阿知使主(あちのおみ)

東漢氏の祖・阿智使主・阿知王・阿知吉師

王仁の裔と称する

河内漢氏(かわちのあやうじ)

東漢、西漢と連称されるが氏は別

坂上苅田麻呂の上表文

応神天皇のとき

後漢の

霊帝の三世孫

阿知使主(あちのおみ)が

党類十七県をひきい来日

子の

都加使主(つかのおみ・掬使主)を

呉に遣わし

工女兄媛・弟媛・呉織・穴織

四婦女を連れてかえった

これは

雄略天皇のときに

倭漢氏の一族が呉に使し

手末才伎(たなすえのてひと)の

衣縫兄媛・弟媛・漢織・呉織

を連れかえった説話と共通・・・

↓↑ ↓↑

阿知使主

旧居の帯方郡の故地

高句麗と百済の間に

才芸に巧みなものが

多いので迎えたいと申請

村落をあげ連れかえったのが

「漢人(あやひと)」・・・

「東漢掬=都加使主」

都加使主(つかのおみ)

応神朝に父の

阿知使主(あちのおみ)

とともに朝鮮半島から渡来

同朝の末年に父とともに

呉(くれ・中国江南の地)の国に

遣わされて

縫織の工女を伴い帰った

雄略朝に

百済から貢上した

今来才伎(いまきのてひと)である

新来の手工業技術者の

陶部(すえつくり)

鞍部(くらつくり)

画部(えかき)

錦部(にしごり)

訳語(おさ)

↓↑ などの管理を命ぜられた・・・

葛城氏、平群氏、巨勢氏、春日氏、蘇我氏

圓(つぶら)氏=都夫羅使主

ヤマト(奈良盆地周辺)の地名を

氏の名とし

王家と並ぶ立場にあり

ヤマト王権においても

最高の地位を占めた豪族

↓↑

連(むらじ)

大伴氏、物部氏、中臣氏、忌部氏、土師氏

ヤマト王権での

職務を氏の名とし

王家に従属する

官人としての立場にあり

ヤマト王権の成立に

重要な役割をはたした豪族

↓↑

伴造(とものみやつこ)

連(むらじ)とも重なり合うが、

おもにそのもとで

ヤマト王権の

各部司を分掌した豪族

弓削氏(ゆげ)

矢集氏(やずめ)

服部氏(はっとり)

犬養氏(いぬかい)

舂米氏(つきしね)

倭文氏(しとり)・・・ナゼ「倭文氏(しとり)」?

↓↑ 訓なら「やまとのあやし」だろう

倭文=シトオリという織布

倭文とは倭文(しず・旧事記)

という織物の名で

正しくは

「シズリ・シドリ(和訓栞)」

「シズオリ(天武記)」

等と読むべきで、

倭織りの文布ではなく

倭文の文字をシズオリと読ませた?

倭文=楮(こうぞ)、麻、苧(からむし)などの繊維で

その横糸を赤青の原色で染めて

乱れ模様に織ったもので

横シマの

楮(こうぞ)布、麻布、苧(からむし)布・・・

ならば

「やまとのあやし」なら

「倭文氏」は「倭」とは

「日本以外」からの「帰化人」だろう?

しかも「倭と漢の文氏」とは

↓↑ 双方の「文字」の「翻訳係り」だろう・・・

などの氏や

秦氏(はた)

東漢氏(やまとのあや)・・・東=やまと

ひがし=比嘉詞-漢-氏

あつま・吾妻・我妻・阿妻

西文氏(かわちのふみ)・・・西=かわち=河内

にし=爾耳・似詞-文-氏

などの代表的な

帰化人達に与えられた氏

連(むらじ)

造(みやつこ)

直(あたい)・・・「直=なおす・ジキ・チョク

正直・直角・直線」

直衣(のうし)=タダの衣

公(きみ)

などの

姓を称した

↓↑

百八十部(ももあまりやそのとも)・・・陌捌拾(足)の部

さらにその下位にあり、

部(べ)を直接に指揮する・・・部=隷属する人々の集団、班

多くの

伴(とも)・・・現場監督・班長

をさす。

首(おびと)

史(ふひと)・・・・記録係

村主(すくり)・・・村長

勝(すくり)・・・・警察、軍事、秩序係り

などの

姓(カバネ)を称した。

↓↑

国造(くにのみやつこ)

代表的な

地方豪族をさし

一面では

ヤマト王権の地方官

また在地の

部民を率いる

地方的

伴造の地位にある者・・・

↓↑

国造には、

君(きみ)

直(あたい・あたえ)

の姓が多く、

中には

臣(おみ)・・・使主

を称するものもあった。

↓↑

県主(あがたぬし)

これより古く、

かつ小範囲の

族長

いずれも

地名を氏の名とする。

このように、

氏姓制度とは

連―伴造―伴(百八十部)という

王のもとで

ヤマト王権を構成し、

職務を分掌し世襲する、

「負名氏(なおいのうじ)」

を主体として生まれた

そののち、

臣(おみ)のように、

元々は王とならぶ

地位にあった豪族にも及んだ・・・

↓↑

「部民制」

「氏姓は元来はヤマト王権を構成する

臣・連・伴造・国造

などの

支配序列の階級別構成員を称したものである

(王とその一族を除く)

しかし、6世紀には一般の民にも及んだ

これらの一般の民は、

朝廷すなわち、

天皇、后妃(こうひ)、皇子らの宮、

さらに

臣、連らの豪族に

領有・支配されていた

一般の民の中から、

朝廷に出仕して、

職務の名を負う

品部(しなべ)

王名、宮号を負う

名代・子代、屯倉

の耕作民である

田部

などが必然的に生まれた

彼らは

部民共同体の中で

戸を単位に編成され

6世紀に

籍帳に登載され

正式に氏姓をもった」・・・

↓↑

「地方豪族の

支配下にあった

民部(かきべ)は、

在地の族長を介して、

共同体・・・支配下に無い「協同体」は在ったか?

のまま

部(べ)に編入し

族長を経て

生産物を貢納させる形のものが多かった

↓↑

地方豪族の

支配下にあった・・・支配下に無い

「協同体」は在ったか?

支配序列の無い

「協同体」は在ったか?

一般の民にまで

6世紀の段階で

氏姓が及んでいたかどうかは定かではない」・・・

・・・定かではない・・・らしい・・・

ーーーーー

大化元年(645年)九月十二日

吉備笠垂

(きびのかさのしだる)=名は志太留とも表記

冠位は「大錦下」

が

「古人大兄皇子が

謀反を企てている」

と密告を受けた

「中大兄」皇子は

阿倍渠曽倍(あべのこそへ)・・・・九州、阿毎王朝

佐伯子麻呂(さえきのこまろ)・・・東北蝦夷、四国讃岐

以下兵四十名を

吉野へ派遣し・・・吉野は

↓↑ 神武天皇東遷の通過地で

高倉下(たかくらじ)に

剣、「布都御魂」をもたらした

「八咫烏」の熊野から橿原まで先導

高句麗の古墳の壁画には多くの

「八咫烏」が描かれているらしい

天武が隠遁し、

壬申の乱での挙兵の地

↓↑ 「役行者」が修験道を開いた地

弟子に典薬頭の「韓國連廣足」

「役行者=役君小角(えのきみおづぬ)」は

一言主に讒言され

「文武天皇」に

699年「伊豆」に流刑、701年に大赦

道昭が唐へ留学の途中

新羅の山中で五百の虎を相手に

法華経の講義を行っていると

聴衆(虎)の中に役行者がいて

道昭に質問した・・・

↓↑ 南朝、後醍醐天皇の拠点

古人大兄(大市)皇子・・・古人皇子・古人大市皇子

吉野太子とも呼称

を

殺害・・・?

「中大兄、即(すなは)ち

…古人大市皇子等を討たしむ」

・・・討たして殺害したか、どうかは「?」である・・・

生きていたとしたら

「古人大兄(大市)皇子=天武=大海人皇子=漢人皇子」?

「漢人」の大罪を天武は許した・・・

↓↑

大化元年(645年)九月三日

吉備笠垂は

↓↑

蘇我田口川掘・・・後、川堀の消息は不明

↓↑

物部

朴井連椎子・・えのいのむらじしいのみ・・・朴井=朴市?

↓↑ 連鮪(しび)=連椎子(しい)?

壬申の乱の天武側の武将

物部尾興(おこし)

倭漢文麻呂・・・・倭漢文直麻呂=倭漢文を直す麻呂

倭漢の文直麻呂

倭漢(やまとのあや)の

文(ふみ)の(直=あたえ)の麻呂(まろ)

↓↑ 「倭漢=東漢=やまとのあや」氏

祖は

応神大王の時代(3~4世紀初頭?)

百済(安羅国)から渡来した

阿智使主(あちのおみ)の末裔

明日香村の西部の

檜隈(ひのくま)に住み着いた

阿智使主を祀る

於美阿志(おみあし・御足?)神社

古人(古市)皇子=吉野皇子

↓↑

・・・・「ふる・布留・振る」比訳王爾・・・

・・・・・古「いち・位置・位地」往事・・・

↓↑

倭王-古人大兄皇子の娘、

倭姫(天智天皇の皇后)

は

「倭-漢-氏」に養育された・・・

「やまとのあや」氏

記録は

東漢=敏達紀頃まで

東漢直の姓

東漢掬(5世紀後半)

が賜ったもの

東漢直駒のあと

分家の坂上氏が宗家

坂上直駒子=東漢駒

↓↑

・・・「掬=扌+菊=すくう・キク

片手、両手を丸くして

その中へ水をすくいとる

手の平を丸めて

その中にナニかを載せる

両手一ぱいほどの量をすくう」

↓↑掬う=すくう=救う・巣食う

↓↑

倭漢=推古期以降

西漢=かわちのあや

河内を本拠地にしていた

河内漢、川内漢

倭漢氏より後に渡来

雄略天皇時代の

5世紀末~6世紀初頭

今来(いまき)の

今来漢人(新漢人)

(いまきのあやひと)

忍海漢人・漢部氏が

製鉄業に従事

遣隋使=新漢人氏

・・・「桓武天皇の母、

和新笠が田村後宮(今木)

にて祀っていた」・・・

・・・なぜ「和(倭)の新笠」なのか?

・・・「吉備笠垂」・・・

「笠=かさ=蓋(おほい)・傘(サン)・暈・嵩・量」

↓↑

後漢の霊帝の子孫・・・

霊帝

後漢の第十二代皇帝

解瀆亭侯劉萇の子

解瀆亭侯劉淑の孫

河間王劉開の曾孫

章帝の玄孫

184年(中平元年)

黄巾の乱

・・・「桓帝・霊帝の間(146年~189年)

光和年間」

・・・・光の和(倭・窪・話)

に倭国の大乱」・・・

↓↑

大化元年(645年)

古人大兄皇子襲撃に

倭漢文直麻呂

(やまとのあやのふみのあたえのまろ)

(倭の漢文を直す麻呂)

などが加わった

大化三年(647年)

倭漢直荒田井・・・倭漢の直す新たな意?

↓↑ ↓↑

「壬申の乱(天武天皇元年六月二十四日~七月二十三日

ユリウス暦672年7月24日~8月21日

グレゴリオ暦672年7月27日~8月24日

672年 壬 申(己・壬・庚)

007月 丁 未(丁・乙・己)

027日 甲 申(己・壬・庚)・大安・土曜日

~

028日 乙 酉(庚・ ・辛)

↓ ↑

申(猿・猨・猴・猱・沙流)

~

酉(鳥・隹・鶏・禽)

~

戌(犬・狗・獒・山犬=狼)

獒=十一方攵犬=敖(おごる・ゴウ)+犬

=マスチフ犬(Mastiff)・主に番犬・闘犬

獒犬(からいぬ・ごうけん)

大きくて強い犬

↓ ↑

天武一年六月二十九日

西暦672年7月29日ユリウス

西暦672年8月1日グレゴ

672年 壬申(己・壬・庚)

8月 丁未(丁・乙・己)

冲剋(己)

1日 己丑(癸・辛・己)・仏滅・木曜日

己(おのれ)丑(ぬし・うし)

↓ ↑

672年 壬 申(己・壬・庚)

008月 戊 申(己・壬・庚)

024日 壬 子(壬・ ・癸)・大安・土曜日」

↓↑ ↓↑

「天武紀・六年(677年)六月

天皇が

東漢直(やまとのあやのあたえ)

東漢直=父は東漢直磐井(いわい)か・・・?

↓↑ 「聖徳太子伝暦一本」に

駒の別名を「盤(いわお)」

↓↑ 又の別名を「駒子(こまこ)」

たちに対して

「六月壬辰朔乙巳、大震動。

・・・地震=天武6年6月14日

(677年7月19日ユリウス

7月22日グレゴり)

丁丑・丁未・乙巳→23日(丙午)

是月、

詔

東漢直等

曰

「汝等

黨族

之自

本犯七・・・本を犯し、七(漆・漆塗)

不可也。

是以、

從

小墾田御世

至于

近江朝、

常

以謀

汝等爲事。

今當朕世、

將責汝等

不可之狀

以

隨犯・・・「隨犯」?→「隨(王朝)」の「犯」?

應罪。

然頓

不欲絶

漢直之氏、

故

降大恩以原之。

從今以後、

若

有

犯者

必入

不赦之例」」

↓↑

↓↑ 「汝等党族は今までに

七つの悪逆を犯してきた。

小墾田の御世(推古大王の時代)から

近江朝まで常に

汝等(東漢直・やまとのあやのあたえ)が

謀り事を為してきた。

朕の世に当たり罪に処そうと思ったが、

漢直の血筋を絶やさないために、

大恩を下す。

以後

罪を犯す者は赦(ゆる)さない」

と勅・・・

↓↑ ↓↑

七つの悪逆・・・?

・・・そんなコトより地震災害で大変だった・・・

・・・「漢直之氏」の知識も技術も必要だった・・・

↓↑ ↓↑

崇峻五年(592年)

東漢(やまとのあやの

直(あたえ)-駒(こま)が

・・・駒=馬+句=こま=高麗・独楽・狛

泊瀬部皇子を暗殺

東漢(やまとのあや)直-駒が

皇子の后、

河上娘(蘇我馬子の娘)を

馬子に返さずに自分のものにした

推古三十八年(628年)

舒明大王擁立のために

泊瀬王

(山背大兄皇子の異母弟)

を殺した?

境部摩理勢の襲撃に加わって絞殺した

皇極二年(643年)

倭(やまと)の

馬飼(うまかい)の

首(おびと)が

山背-大兄-皇子を襲撃・・・「大兄」は高句麗の官位?

↓↑ 高句麗の官職十三段階の七番目

「大兄」→「大江(おおえ)」

↓↑ 大江山=京都府丹後半島の付け根

に位置し与謝野町、福知山市、宮津市

にまたがる連山

別称、大枝山・与謝大山・千丈ヶ嶽

三上ヶ嶽、御嶽

「大江山

いくのの道の遠ければ

まだ文もみず

天の橋立」

小式部内侍=和泉式部の娘

(こしきぶ の ないし)

父は陸奥守の橘道貞

長保元年(999年)頃

~

万寿二年(1025年)十一月)

掌侍・女房三十六歌仙の一人

「とどめおきて

誰をあはれと思ふらむ

子はまさるらむ 子はまさりけり

万寿二年(1025年)

娘の小式部内侍が死去の時の歌

和泉式部・・・越前守・大江雅致の娘

福島県石川郡石川町に

この地方の豪族、安田兵衛国康の

一子「玉世姫(たまよひめ)」が

「和泉式部」であるとの伝承

式部が産湯を浴びた湧水を

小和清水(こわしみず)

十三でこの地を離れた式部との

別れを悲しんだ

飼猫「そめ」が

啼きながら浸かり病を治した

といわれる

「猫啼温泉」が現存・・・

和泉式部の童女名は

「御許丸(おもとまる)」

「国許=故郷・生地・本国

許王朝=宇文化及(隋王朝末期)」

天寿二年(619年)

和泉式部

泉蓋蘇文=高句麗末期の宰相

↓↑ 淵蓋蘇文(?~665年・宝蔵王二十四年)

皇極四年(645年)

中-大兄-皇子に加担し・・・「大兄」は高句麗の官位?

高句麗の官職十三段階の七番目

「大兄」→「大江」

蘇我入鹿を殺害

高向国押

の甘言に乗り

警護していた

蘇我蝦夷の館の守りを解き

蝦夷を殺害

大化元年(645年)

古人大兄皇子の襲撃に

倭漢文直-麻呂→「倭漢の文直=訳文・翻訳文」の麻呂

などが加担

大化三年(647年)

倭漢直荒田井比羅夫が・・・倭漢

直

荒田井

比羅夫・・・役職名

用水路の工事で

難波に水を引き

百姓を疲労させた

斉明五年(659年)

↓↑・・・7月27日(斉明天皇5年7月3日)

坂合部石布

津守連吉祥

らを遣唐使に派遣

坂合部石布は遭難、漂着し

原住民に襲撃され死亡

津守連吉祥らは唐に到着

10月21日(斉明天皇5年9月30日)

遣唐使が唐の皇帝に謁見

12月19日(斉明天皇5年11月1日)

唐での冬至の儀式にて

日本からの

遣唐使の風采挙措が最も優れていた

との評価

誕生

藤原不比等(藤原鎌足の次男・~720年)

賀知章(詩人・書家・~744年)

死去

↓↑ 「長孫無忌」・・・唐建国の元老

遣唐使

西漢(いまき)大麻呂(おほまろ)が

皇帝、

高宗の客人を讒言し

客人らを流刑にしたこと

斉明七年(661年)

東漢草直足嶋が

耽羅(済州島)の王が

送ってきた使人を讒言し

使人が

唐から厚遇を得られなくしたこと

天武元年(672年)

即位前

樟磐手・・・樟(木章)の磐(般石)の手

(くすのいわて)が

近江側の刺客になり

吉備国主だった

当麻広嶋(たいまのひろしま)を殺害

広嶋は用明天皇の孫で

大海人皇子派の重鎮・・・

「壬申の乱」で

倭漢(やまとのあや)氏の

全員が天皇側にならず

一部が近江朝側について敵対した・・・

罪・・・

↓↑

天武天皇側の

倭漢(やまとのあや)氏に属する人々

書智徳(ふみのちとこ)

書根麻呂(ふみのねまろ)

荒田尾赤麻呂(あらたおのあかまろ)

民大火(たみのおおひ)

民小鮪(たみのおしび)

長尾真墨(ながおのますみ)

大蔵広隅(おおくらのひろすみ)

坂上老(さかのうえのおきな)

坂上国麻呂(さかのうえのくにまろ)

坂上熊毛(さかのうえのくまけ)

路益人(みちのますひと)

調淡海(つきのおうみ)

倉墻麻呂(くらかきのまろ)

谷根麻呂(たにのねまろ)

など・・・

↓↑

大友皇子側

蘇我の重臣の他

書薬(ふみのくすり)

谷塩手(たにのしおて)

忍坂大摩呂(おしさかのおおまろ)

らが

倭漢(やまとのあや)氏の枝族・・・

↓↑

天武十一年(682年)五月

倭漢(やまとのあや)の直(あたい)

の個々人

十七名に

連(むらじ)の姓を

を与え、更に

一族全員、

川内漢直を含む

38氏に

連(むらじ)の姓(かばね)を与えた

684年

「八色の姓」

阿智使主の直系の子孫は

他の倭漢氏と区別され

書連氏、

河内漢氏

らと共に

第四位の姓

「忌寸(いみき)」が授けられた・・・

↓↑ ↓↑

朴市秦田来津

・・・天智天皇二年

八月二十七日~二十八日

↓↑

旧暦

年 癸亥

月 壬戌

日 戊申(さる)~己酉(とり)

↓↑ボシン ~キユウ

↓↑ ↓↑戊辰 ~杞憂・希有・喜勇

↓↑ 猿田比古の溺死

白村江の海戦で戦死

↓↑

朴市秦田来津は

斉明天皇七年百済の皇子

豊璋(ほうしょう)と

百済再興のため

狭井梹榔と

兵5000をひきいて

朝鮮半島へ渡海

後

鬼室福信

と対立

王位に就いた

豊璋は

都を

州柔(錦江下流域・白江村)から

避城(全羅北道金堤)に

遷すことを決定

朴市秦田来津は

遷都に反対した

遷都後、

二月

新羅に攻めこまれ

再び州柔(錦江下流域)へ遷都

↓↑ 白村江で唐水軍に惨敗戦死

らとともに

古人大兄皇子を擁して

謀反を企てるが

九月十二日

中大兄皇子に密告

古人大兄(大市)皇子

は攻められて殺害

笠垂・・・・・・・・笠の垂

はこの功で

功田20町を賜った

天平宝字元年(757年)

この功労は中功に当たるとして

二代に相続された

吉備笠垂の系譜・・・笠の垂

父は吉備笠羽鳥・・・笠の羽の鳥

母は不詳

生母不詳の子女

男子、笠麻呂・・・笠の麻呂

男子、笠御室・・・笠の御室

男子、笠金村・・・笠の金村

↓↑

「或本云。古人大兄。或本云。古人大兄。

此 皇子入吉野山。故或云吉野太子。

垂。此云之娜屡」

「垂(た)れる」・・・「ダル・ナル」?

「娜=しなやか・ダ・ナ」

「屡=たびたび・つねに・しばしば・ル」

「古人(古市)大兄皇子」・・・「倭の漢人()皇子」・・・

ーーーーー

・・・???・・・高向「玄理」・・・高向「原理」・・・鷹婿「原理」・・・「堯(多化)務拠」・・・「高句麗」・・・

高向 玄理(たかむこ の くろまろ)

?~白雉五年(654年)

しろきじ・・・詞賂(皎・代)・記字・語念

名は「黒麻呂」とも記録

高向古足の子

姓は「漢人」、のち「史」

冠位は「大錦上」

・・・用明天皇の孫の「高向王」

「高向玄理」は、

後の

「舒明天皇皇后=皇極・斉明天皇」

の元の夫・・・

・・・「高向王」は「皇極女帝」の最初の夫・・・

↓↑ ↓↑

第三十五代・第三十七代天皇

在位期間

皇極 642年2月19日~645年7月12日

斉明 655年2月14日~661年8月24日

先代

舒明天皇(第34代)

次代

孝徳天皇(第36代)

天智天皇(第38代)

誕生 594年

崩御 661年8月24日

陵所 越智崗上陵

↓↑

諱 寶女王

別称 天豊財重日足姫尊

(あめとよたからいかしひたらし

ひめのすめらみこと)

父親 茅渟王

母親 吉備姫王

皇配 高向王・・・「高向の王」

高向塩古→猪子→宇摩→国押 (国忍)

→麻呂(和銅従三位)

→人足

→跡見(越前大ジョウ)

高向氏は魏の曹操の末裔の

渡来人の子孫

高向玄理は

高向古足の子・・・

舒明天皇

子女

漢皇子

天智天皇

間人皇女

天武天皇

↓↑

皇居

皇極 飛鳥板蓋宮

斉明 飛鳥板蓋宮

↓↑ 朝倉橘広庭宮(661年8月24日)で死没

↓↑ ↓↑

↓↑ 泊瀬朝倉宮=第二十一代、雄略天皇の宮殿

安康天皇三年十一月十三日

丙申年 庚子月 甲子日

(西暦456年12月25日・ユリウス)

~

雄略天皇二十三年八月七日

(西暦479年9月8日・ユリウス)

己未年 癸酉月 丙子日

↓↑ 所在地は奈良県桜井市?

別称 大泊瀬幼武尊

大長谷若建命

大長谷王

父親 允恭天皇

母親 忍坂大中姫

皇后 草香(日下)幡梭姫皇女

子女

白髪皇子

栲幡姫皇女

磐城皇子

星川稚宮皇子

春日大娘皇女

御陵 丹比「高鷲」原陵

ー↓↑ーー↓↑ーー

善徳(ゼントコ)女王

647年2月17日(旧暦1月8日)

新羅の第27代の王

真徳(シントコ)女王

(?~654年)

新羅の第28代の王

(在位647年~654年)

姓は金

諱は勝曼

「新羅本紀」

父は第26代

真平王の母方の叔父である

真安葛文王-国飯

母は

朴氏の

満天葛文王の娘

月明夫人

ーー↓↑ーー

高向玄理

608年

遣隋使

小野妹子(蘇因高)

に従い留学生として

隋へ留学

640年

南淵請安とともに帰国

645年(大化元年)

後

僧の旻

とともに新政府の

国博士

↓↑

高向臣

武内宿禰の末裔氏族

河内国

錦部郡

高向村(大阪府河内長野市高向)

を本拠地とし

姓は初め

臣だったが

天武天皇十三年(684年)十一月

高向麻呂は

「八色の姓(カバネ)」で、

上から二番目の

朝臣(あそん、あそみ)の

姓の賜与を受けた

↓↑

孝元天皇段(古事記)で

武内宿禰の9人の子の一人

蘇賀石河宿禰を

高向氏の祖

石川氏と同氏で

武内宿禰

六世の孫・猪子臣(蘇我稲目の甥)

の後裔(新撰姓氏録・右京皇別・高向朝臣)

↓↑

舒明天皇即位前条

高向宇摩

が大夫(まえつきみ)を務め

奈良時代前期に

高向麻呂が参議・中納言を歴任

(日本書紀)

河内長野市では「高向=たこ」と呼ぶ。

高向家主(たかむこの‐やかぬし)

は、奈良時代の官吏

天平勝宝四年(752)

東大寺の

大仏

開眼会(かいげんえ)

で

唐散楽頭(とうさんがくのかみ)

開眼師施使

をつとめる

藤原仲麻呂

追討の功により

従五位下

南海道巡察使

治部少輔(ジブショウホ)

筑後守を歴任・・・

宝亀六年(775)

従五位上

伊勢神宮の北に

高向大社

三重県御園町に

高向(たかぶく)の地名

畠山氏の一族で

羽曳野市の御師についての

墨書に

明応四(1495)年

高向最大夫光貞

の銘・・・

(以上は「知恵袋」回答記事を参考添付)

ーーーーー

・・・

↧

November 4, 2017, 5:21 am

そりゃぁ、「月の朔望(サクボウ)」は生態系のナンにでも影響するさ、「ルナテッィク( lunatic)」ってコトバもある・・・モチロン、物理的、動的相互作用のバランス均衡、「+⇔-」のプロセスの連続での状態だが・・・

目に見えて確実に観察できるのは月の変化と「赤蟹」さんの移動である・・・TVやユウチューブだけれど・・・

この場所はオーストラリア連邦領の島、

「クリスマス島(Christmas Island)」・・・

↓↑

同名の

「クリスマス島(Christmas Island)」がアル・・・???

![]()

![]()

↓↑

キリバス共和国の島の

北緯1度53分00秒 西経157度24分00秒

クリスマス島(Christmas Island)

キリスィマスィ島 (Kiritimati) ・・・マサか「霧島」?

↓↑ 霧島山=噴火の新燃岳

霧島=大日本帝国海軍戦艦

金剛型4番艦戦艦

1942年11月15日

↓↑ 第三次ソロモン海戦で撃沈

名前の由来は

イギリスのジェームズ・クックが

1777年のクリスマスにこの島に到達したことによる

![]() ↓↑

↓↑

核実験

1957年~1958年

イギリス

1962年

アメリカ

大気圏内核実験

合計で20回以上

島の南東側

もしくは島から離れた場所の高空

島民、

実験に立ち会った

イギリス人兵士の間に

放射能による疾病が広まり

実験期間中

キリスィマスィ島で

役務についていた部隊から訴訟・・・

↓↑

「Rec crab migration on Christmas Island, Australia

クリスマス島 (Christmas Island)

インド洋にある

オーストラリア連邦領の島

西オーストラリア州の

パースの北西2360km

インドネシアのジャカルタの

南500km

南緯10度30分、東経105度40分」

アカガニ(赤蟹)の産卵移動

クリスマス島 (Christmas Island)

↓↑

1666年の地図にモニ島と記録

燐(リン)鉱の発見で

1888年6月6日

イギリス領へ編入

↓↑

1942年3月31日

日本軍のクリスマス島占領

4月1日18時1分

軽巡(那珂)が

英国潜水艦「シーウルフ」の魚雷を右舷中央部に受け

一時航行不能となったが

20時30分、「シーウルフ」を発見、撃沈

↓↑

1942年4月1日・・・ナニ、コレ、不思議な海戦の顛末記・・・

21時30分

「那珂」は「名取」に曳航

「天津風、峯雲、夏雲」に護衛され

パンタム湾へ退避

主隊と輸送船も荷揚げを打ち切って退避

22時30分

「球磨川丸」・・・東洋汽船「日洋丸」を

↓↑ 東洋海運への現物出資で改名

船自体は「高栄丸」の船楼甲板を

1枚継ぎ足して内部容積を増した

海軍特設運送船となり

太平洋戦争開始以来

各地で上陸作戦に参加

後、改修され1943年から給油艦

↓↑

1945年1月12日

聖雀=サンジャック

(Cap Saint Jacques)

ベトナムバリア

ブンタウ省の

省都ブンタウの

旧名 (Cap Saint-Jacques)

サンチャゴ

↓↑ 泊地で米空母機の攻撃で沈没

は

第36号哨戒艇に護衛され

燐鉱袋詰42トンを積んだ

「君島丸」は

第34号哨戒艇に護衛され

それぞれ泊地を出発

↓↑

「那珂」は「名取」に曳航され途中で自力航行し

ジャワ島バンタム湾に到着

蘭印部隊指揮官

高橋伊望中将はバンタム湾に停泊の

救難船「静波丸」と

第22駆逐隊第2小隊

「長月・水無月」に

「那珂」救援を命じていたが

「那珂」自力航行可能により

「静波丸」の随伴は取りやめ

「長月」

「水無月」=「みなづき・六月」

↓↑ 「人体の急所の一・みずおち」

↓↑ 和名ミナヅキ(水無月)

科名アジサイ(紫陽花)科

旧名

ユキノシタ科

雪ノ下=コジソウ(虎耳草)

学名

Hydrangea paniculata f. grandiflora

「水無月(ミナヅキ)」

「ノリウツギ(糊空木・宇津木)」

雪の下(ゆきのした)科

Hydrangea=アジサイ属

paniculata=円錐花序

Hydrangea(ハイドランジア)

ギリシャ語

↓↑ 「hydro(水)」+「angeion(容器)」

園芸品種

和名は「水無月」

旧暦の6月の頃に開花

白くて大きな花穂は

母種の「ノリウツギ」と違って

「装飾花」に包まれている

アジサイ(紫陽花)に似ている

「円錐花序」・・・・・・・・・逆円錐形

「カシワバアジサイ」よりも

繊細で優美・・・

↓↑ ↓↑

↓↑ 「海月・水母・水月=くらげ=口等解」?

のみが合流

4月3日午後1時40分

「那珂」はパンタム湾に到着

クリスマス島攻略部隊は

4月3日午前9時30分

「名取」は

バンタム湾到着をもって解散

日本本土に回航された

「那珂」は

6月15日附で

第四水雷戦隊から除かれ

同戦隊

旗艦は

長良型軽巡四番艦

「由良」が務めた・・・???

・・・艦名由来、若狭湾に注ぐ由良川に因む

1943年

日本軍占領のクリスマス島は

潜水艦の攻撃に晒され12月に島を撤退

↓↑

クリスマス島 (Christmas Island)

現在

インド洋にあるオーストラリア連邦領の島・・・

核実験がされた・・・

人口は約2,000人。アカガニは約5,000万匹以上」

そして

「サンゴ(珊瑚)の産卵は

毎年10月~11月~12月の満月の夜から数日間の現象」

↓↑

「別天神五柱~神世七代・天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神訓高下天、云阿麻(あま)。下效此(以下の文は此れに效=ならふ=効・効力)、次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。・・・次、國稚-如-浮脂(あぶらうく)-而-久羅下(くらげ)-那州(なす)多陀用幣流(ただよえる)之時(流字以上十字以音)、如-葦牙(あしかび)、因-萌騰之物而成神、宇摩志(うまし)-阿斯(あし)-訶備(かび)-比古遲神(此神名以音)、次-天之常(とこ)立(たち)神。(訓常云、登許=とこ、訓立云、多知=たち)。此二柱神、亦、獨神成坐而、隱身也」・・・「久羅下=くらげ」・・・「六月乙未朔丁巳(二)」、「天皇-獨-與-皇子、手硏耳命(たぎしノみみノみこと)、帥軍-而-進、至-熊野荒坂津(くまのあらさかつ)-亦名-丹敷浦(にしきノうら)、因誅-丹敷戸畔(にしきとべ)者」・・・「高倉下=くらじ(熊野之-高倉下-此者-人名賷一横刀)=名を高-倉-下(たか-くら-ジ)命=手栗(てぐり・シュリツ・シュリ)彦(ひこ・びこ・ゲン)命(みこと・いのち・メイ)」・・・なぜ、「高-倉-下(たかくら-ゲ)」と訓まないのか?・・・別名が「手に栗」なら「手に毬栗(イガグリ)」の「棘(とげ)が刺さる手のイタミ」の意味を重ねた?・・・「辛い」は黥(入墨・刺青・文身)の鍼(はり・針)の痛さ・・・「幸=一+立+十」・・・

![]()

「くらげ=水母・海月・水月」・・・「水面に映る月の姿」・・・「海月は、ポルトガル語?・・・Alforreca・A'gua-viva=生き水」・・・「水母は漢名」・・・母(はは)・毋(ない・なかれ)・毌(つらぬく)・・・「海鏡・石鏡・海蛇=クラゲ」・・・「海折(カイセツ)」・・・「海が折れる」って?・・・

「栗=西+木(十八)=くり・おののく・きびしい・リツ・リ・ブナ(橅)科の落葉高木・栗子・おそれる(慄)・おののく・きびしい・栗烈(リツレツ)・栗毛(くりげ)・栗鼠(りす)」・・・「栗熊」・・・「山城国久世(くせ)郡の古代地名・ 京都府宇治市大久保・広野の一帯・仁徳天皇十二年十月条=大溝(おおうなで)を山背(やましろ)の栗隈(くりくま)の県(あがた)」・・・

ーーーーー

「熊野=球磨之=熊津=熊川」

「荒坂津(くまのあらさかつ)」

「丹敷=にしき=爾詞記=錦(にしき)=西来(あや)」

↓↑

韓国

「熊川(浦萕)→鎮海→泗川→昆陽→河東」

熊川=錦江の別名

熊川=百済の都・錦江(白村江)の畔

現在の忠清南道公州市⇒熊津

熊川県(熊川郡)=慶尚南道にかつてあった県(郡)

鎮海区 (昌原市)

熊川駅=忠清南道保寧市にある長項線の駅

熊川(こもがい)=高麗茶碗の一

韓国慶尚南道の熊川に由来

↓↑

日本はワンサカ・・・

「熊野=球磨之=熊津=熊川」

熊川 (宮城県)=宮城県栗原市

北上川水系の迫川支流

熊川 (福島県)=福島県双葉郡大熊町

本流

熊川 (栃木県)=栃木県大田原市・那須塩原市

那珂川水系の蛇尾川支流

熊川 (群馬県)=群馬県吾妻郡長野原町

利根川水系の吾妻川支流

熊川 (山口県)=山口県熊毛郡平生町

大内川水系

熊川 (香川県)=香川県木田郡三木町

新川水系

熊川=福島県双葉郡

大熊町熊川 (大熊町)

熊川=東京都福生市熊川 (福生市)

熊川駅=東京都福生市にある駅

熊川村=東京府(東京都)福生市にあった村

熊川=福井県三方上中郡若狭町熊川

熊川宿 – 福井県若狭町にある旧鯖街道の宿場

↓↑

ーーーーー

クラゲ(水母・海月・水月)

刺胞動物門

淡水または海水中に生息

浮遊生活をする種の総称

体がゼラチン質

触手を持って捕食生活

刺胞動物門

ヒドロ虫綱

十文字クラゲ綱

箱虫綱

鉢虫綱

広義には

有櫛動物門(クシクラゲ)

刺胞動物、有櫛動物以外にも

クラゲの名前を持つ生物が

複数の門にわたって存在

軟体動物門の

ゾウクラゲは刺胞動物と同様

ゼラチン質で浮遊生活

キクラゲ、ツチクラゲは菌類

イシクラゲは藻類

対になる動物はポリプ

ポリプ=刺胞動物の体の構造で

イソギンチャクのように

固着して触手を広げるもの

↓↑

クラゲ=浮遊生活をする刺胞動物

↓↑ 体はゼラチン質で柔らかく、透明

体全体は

多くのものでは

「傘(かさ・サン)・笠・暈・嵩」

のような形

傘の下面の中心部に口

ヒドロクラゲでは

傘から柄が伸びてその先に口がある

口の周囲に触手がある

クラゲの旗

口クラゲ類

口クラゲ類では

口の縁が長く伸びて

口腕

根口クラゲでは口腕が複雑化し

口は口腕の先端部に

小さな吸口として開口するだけで

中央の口は閉じてしまう

肛門はない

多くの種類では

「傘」の縁に触手がある

ヒドロクラゲ類では

触手の付け根に

眼点を持つものがある

「傘」の縁に平衡胞を持つものもある

箱虫類、「鉢クラゲ類」

「傘」の縁に感覚器がある

平衡胞のみの場合と

眼点を有する場合がある

箱虫類では非常に発達した眼を持つ

十文字クラゲ綱

口の反対側に短い柄があって

これによって海藻などに付着して生活

形態的に大きく異なるのが

管クラゲ類

多数の個体が群体を形成し

全体では「傘の形」には

似てもにつかないものが多い

↓↑ 長さが10mを越えるようなものもある

クラゲ

基本的に雌雄異体

卵から幼生(プラヌラ)が生まれると

幼生は基質上に定着し

ポリプという

イソギンチャク(磯巾着)

のようなモノになる

新しいクラゲは冬季になると

ポリプが御椀を重ねたような

「ストロビラ」になり出芽

エフィラ幼生・・・鉢(はち)クラゲ類の幼生

となって泳ぎ出す

変態、

ストロビレーション=ポリプの胴に括(くび)れができること

などによっても生じる

ポリプは無性生殖によって増殖

これを無性世代

クラゲを有性世代

世代交代をおこなうものという場合がある

カラカサ(唐傘)クラゲ

オキ(沖)クラゲ

は

プラヌラから

ポリプにならず

そのまま

エフィラとなる

↓↑

ヒドロ虫綱のクラゲ

ポリプがよく発達し

群体となるものがあり

その場合は

特に分化した

生殖個虫から作られるものもある

全くポリプを形成しないクラゲもある

クラゲ

プランクトンとして生活

多くのクラゲは

傘周囲に環状筋があって

傘を開いたり閉じたりすることで

口が開いているのと

反対方向に進行することができる

多くは時折泳いで水中を漂っている

ヒドロ虫綱の

カツオノエボシ(鰹の烏帽子)

ギンカ(銀貨)クラゲ

などは

気体を含んだ浮きを持っている

水面から若干上に出て浮かんでいる

沈んで生活するものに

サカサ(逆さ)クラゲ

傘面を下にして水底に沈んでいる

↓↑

十文字クラゲ綱

固着して生活

触手などにある刺胞には

獲物に注入する毒を持つ

一部に共生藻を持ち

藻類の光合成産物を

エネルギー源として利用するものがある

刺胞動物

クラゲの形であるもの

ヒドロ虫綱

十文字クラゲ綱

箱虫綱

鉢虫綱

↓↑

ヒドロ虫綱

Hydrozoa

↓↑

エチゼン(越前)クラゲ

ビゼン(備前)クラゲ

などを食用する

中華料理の

「海蜇」

傘の部位は海蜇皮(海折皮)

口腕部は海蜇頭(海折頭)

として加工され

細切りにして乾燥させ塩蔵したものを

水で戻して酢の物や

和え物などにする調理のほか

加工食品とする・・・

↓↑ ↓↑

「膳部=朝廷の食膳を調えることを職とした

専門集団の称

膳司に従って

朝廷・天皇の食事の調理を司どった官人

膳夫(かしわで)

膳部の統領(伴造(とものみやつこ))

を

膳臣(かしわでのおみ)といい

孝元天皇の皇子

大彦命(おおひこのみこと)

阿倍臣(あべのおみ)の祖の孫

「磐鹿六雁命」

(いわかむつかりのみこと)が

景行天皇に

堅魚(かつお)と

蛤(はまぐり)を調進して嘉賞され

膳部の統領に任命されたのが起源」・・・

「日本武尊の東国遠征や

景行天皇巡幸の記事に

七拳脛(ななつかはぎ)

磐鹿六鴈(いわかむつかり)

が膳夫として随行」・・・

「応神天皇の吉備行幸の際に

吉備氏の祖が

兄弟子孫を膳夫となして饗した

清寧天皇代に諸国に

白髪部舎人

白髪部靱負

とともに

白髪部膳夫を置いた(日本書紀)

景行天皇の東国巡幸の際に

東方諸国造12氏が子弟を

膳夫に進めたとの(高橋氏文)」の説話・・・

「膳部菩岐々美郎女

(かしわで の ほききみのいらつめ)

?~推古天皇三十年二月二十一日

(622 年4月7日)

聖徳太子

(上宮之厩戸豊聡耳命→厩=廏=廐

厂+既(日ム旡)

厂+旣(白匕旡)

厩戸=廏戸=馬宿

廐=广+旣

廏=广+殷

广+白+匕+殳

厩=厂+旣

厂+白+匕+旡

うえのみやのうまやどの

とよとみみのみこと)

の妃

膳大の娘(女)

高橋妃」・・・高橋=膳部(かしわで)

↓↑ ↓↑

「くらげ」の語源

目がないように見えることから

「暗気」

丸い入れ物の

「輪笥(くるげ)」の形

「海月・水月」は

海中、水中の月のように見える意味

「水母」の由来は不明・・・「瑞乃・水津乃」?

・・・見ずの母、垂母(すいぼ・すいも)・・・垂仁天皇の母?

垂仁天皇=活目入彦五十狭茅

(すいにんてんのう)

崇神天皇二十九年一月一日

~

垂仁天皇九十九年七月十四日

第十一代天皇

在位

垂仁天皇元年一月二日

~

垂仁天皇九十九年七月十四日

母は「御間城姫命=御真津比売」

↓↑

垂(た)れる母・・・葉々(はは)→推古天皇・・・

諱は額田部皇女

(ぬかたべのひめみこ)

和風諡号は豊御食炊屋姫尊・・・炊飯器=電気釜

(とよみけかしきやひめのみこと)

↓↑

「テティス(古希語 Thetis)=海女神

ネーレウスとドーリスの

娘たち(ネーレーイス)の一人で

ペレウスと結婚し

英雄アキレウスを産んだ母」

アキレスの弱点は踵(かかと)の腱

ーー↓↑ーー↓↑ーー

「垂(た)れる葉々(はは)」とは・・・

「聴衆に配るパンが足りない」の

「山上の垂訓」カモ?・・・

「さいわい・サイワイ」→「幸=一+辛(立十)」

「Mount of Beatitudes」

「新約聖書内マタイ・福音書第五章3節~10節~七章

ルカに・福音書第六章20節~38節

「求めよ、そうすれば、与えられ」・・・説教のコトバよりもパンと魚が喰えた・・・「ベトサイダという町で、イエスが2匹の魚と5個のパンを裂いて弟子たちに渡し群衆に配らせ5000人に食べさせた」・・・「残ったパンの屑を集めると、十二籠もあった(福音書9章10節~17節)」・・・腹がへっている者には・・・「サイワイ」は無理、むり、ムリ・・・

・・・「盲人は盲人の手引ができようか。ふたりとも穴に落ち込まないだろうか」・・・イエスは「座頭の市」を知らないのは当然だが・・・

クラゲは骨のないものの象徴

「枕草子」で

中納言隆家が見たことのない

扇の骨を異様にほめるのに対して

清少納言が

「それではクラゲの骨のよう」

と冷やかした・・・?

珍しいことやあり得ない物事のタトエ

「クラゲの骨」

13世紀・「承久記(下)」

上田刑部という武士が

「人の身には、命ほどの宝はなし。

命あればクラゲの骨にも申すたとえの候なり

(命があれば、クラゲの骨にも会うだろう)」

といった・・・

「乙姫の病気の際に

亀がサルの生き肝を取りに行く話で

クラゲが余計なことを言ったために

土壇場でサルに逃げられ

罰として骨を抜かれた」・・・

ーーーーー

宮崎 龍介(みやざき りゅうすけ)

1892年(明治25年)11月2日

~

1971年(昭和46年)1月23日

編集者・弁護士・社会運動家

孫文の盟友の

宮崎滔天の長男

母は

前田案山子

の三女・槌子

有夫であった歌人

柳原白蓮と駆け落ちした

白蓮事件で知られる

↓↑

前田 案山子・・・山田案山子=久延毘古=そほど

(まえだ かがし) 久延毘古(くえびこ)

↓↑ 大国主の元に海の向こうから

小さな神がやって来たが

名を尋ねても答えず

誰もこの神の名を知らなかった

ヒキガエルの

多邇具久が

久延毘古が知っていると云う

訊ねると

「神産巣日神の子の

少彦名神である」と答えた

「古事記」で「ヒキガエル=多邇具久」

を登場させる理由は

「纂他案簒詞」で

「引き換える」だからである・・・ ↓↑

文政十一年二月二十三日(1828年4月7日)

~

明治三十七年(1904年 )七月二十日

自由民権運動家・衆議院議員(1期)

夏目漱石の『草枕』に登場する

「志保田の隠居」のモデル

↓↑

熊本県

玉名郡

小天村(玉名市天水町)生まれ

父は小天村の広大な土地を所有する郷士

武芸で

熊本藩主

細川慶順(維新後、韶邦)

の護衛などをつとめた

↓↑

前田覚之助(維新後、案山子と改名)

「前田案山子」は

小天村に戻り、

改革に取り組んだ

2代藩知事

細川護久に共鳴し

村に学校を作り

衆望を集め

自由民権運動の

熊本における中心的人物となり

明治二十三年

第1回衆議院選挙で国会議員となった

↓↑

前田 卓(まえだ つな)

明治元年(1868年)六月十七日

~

昭和十三年(1938年)九月六日

卓は

男女同権論を唱える

岸田俊子などと知り合い

明治二十年(1887年)

玉名郡

高道村の

民権運動家で豪農の長男

植田耕太郎と結婚

だが

植田の封建的な考えと合わず

一年後離婚

後

民権運動家の

永塩亥太郎

と事実婚であったが

再度

別れ

明治二十九年(1896年)頃

に

小天村に戻った

↓↑

小天の湯の浦には

国会議員を一期で退いた

前田案山子の

温泉付きの別邸があり

それに部屋をつぎたして

旅館としており、そこで

前田 卓

は旅館を仕切った

明治三十年(1897年)頃

明治三十七年(1904年)

軍人の

加藤錬太郎

と結婚するが

また、一年で離婚

↓↑

明治三十八年(1905年)

上京

孫文

黄興

の

「中国同盟会」の機関紙

「民報」を発行する民報社に住み込み

革命家や中国人留学生の世話をする

明治四十一年(1908年)

「民報社」は

清国の要請をうけた日本政府から

発行禁止処分

明治四十三年(1910年)

東京市養育院で働きはじめる

明治四十四年(1911年)

辛亥革命

大正四年(1915年)

異母弟

利鎌を養子とし

翌年、

夏目漱石と再会

卓は

『草枕』の「那美のモデル」として扱われ

漱石没後

夏目鏡子や松岡譲とも交際

昭和十三年(1938年)

赤痢で病死・・・

ーーーーー

「古事記」では天地開闢で

「海月(クラゲ)如ス漂ヘル国」

と表現・・・

↧

November 5, 2017, 6:40 am

・・・「キリバス共和国」・・・「Kiribati(キリベチ=記理部置・紀理部地)?」・・・「キリバス=記理葉蘇」・・・「フェニックス(phoenix)=鳳凰=不死鳥=火の鳥」・・・「知る」と云うコトは妄想の情報量が増えるってコトだが・・・

ーーーーー

キリバス共和国

通称キリバス

太平洋上に位置する

ギルバート諸島

フェニックス諸島・・・鳳凰=不死鳥=火の鳥→付絵似椄句州?

ライン諸島・・・line(綱・紐・縄・糸・線)

line=ライン=Rhine(ライン河・下水路・溝)

の一部等を領土とする国家

イギリス連邦加盟国

キリバスは

33の環礁(カンショウ)・・・珊瑚礁(サンゴショウ)

からなり

赤道付近に散らばっている

首都

タラワ中心部キリバス政府付近

経度173度04分

バイリキ島

タラワ環礁内の小島

キリバス共和国

タラワ環礁

の政治の中心地

キリバス共和国議会は

アンボ島にある

行政官庁は

ベチオ島

ビケニベウ島

に分かれて設置

集中型の首都ではない

世界

第3位に相当する

排他的経済水域を有する

世界で最も早く日付が変わる国

キリバスは

北半球、南半球

東半球、西半球

にまたがる世界で唯一の国

経度180度の地点を結ぶ理論上の線

国際日付変更線を

西から東に跨ぐ場合は日付を1日戻し

東から西に跨ぐ場合は日付を1日増やす

↓↑

西側と東側の時差が24時間ちかくある

西側の島から

月曜日の朝に

東側の島に電話をすると

東側の島はまだ日曜日の朝

金曜日に東側から西側に電話すると

西側は既に土曜日

↓↑

1995年

日付変更線を

国の一番東端の島まで移動

太平洋のど真ん中で

日付変更線をコの字型に曲げた

経度で30度ほど、距離で3300kmほどズラした

↓↑

![]()

正式名称

Republic of Kiribati

通称

Kiribati

キリバス語での発音は

「キリバシ・・・・記理葉詞・切り端?

キリバス」・・・紀里場州(素)・霧葉州(蘇)?

日本語表記は

キリバス共和国

漢字を使った当て字は

「吉里巴斯」と表記・・・・吉里巴斯?

1788年

クルーゼンシュテルン

らが

島を発見したイギリスの水夫

トマス・ギルバート

にちなみ

フランス語で

ジルベール諸島 (îles Gilbert)・・・字留部重留?

と名づけたことに由来

英語読みの

「Gilbert」が転じて

「キリバス」となった

↓↑

先住民

約2000年前

西方からカヌーに乗ってやってきた

ミクロネシア系の人々・・・・見句賂音詞蛙(亞)?

最初のヨーロッパ人は

スペイン人航海家

1537年

クリスマス島(キリティマティ島)

を望見

1777年・・・・壱千七百七拾七・壱阡漆陌漆拾(足)漆

イギリス人

ジェイムズ・クック

・・・Cook(料理人・膳部=かしわで=柏手・拍手)

柏=十八白

拍=扌白

神前で掌(手の平)を併せ打って感謝の音を出す

Cock=雄鶏・蛇口・男性器の俗語

が来島

1892年

ギルバート諸島は

エリス諸島と共にイギリスの保護領

1916年

植民地

1971年

自治領

ーーーーー

第二次世界大戦

1941年12月

日米開戦

日本軍は

ブタリタリ・・・・・「ブ、タリ、タリ」

(マキン環礁)・・・「マ・キン」

タラワに侵攻・・・・「タラワ=汰等和=多等倭」?

12月10日

占領

1942年8月17日

アメリカ軍

ブタリタリ

に奇襲攻撃(マキン奇襲)

第2海兵襲撃大隊

約220名の海兵隊員が

潜水艦2隻に分乗、島に潜入

日本軍の第62警備隊

マキン派遣隊(約70名)と交戦

日本軍は半数が戦死

アメリカ軍は翌日に撤退

日本軍は

1942年9月

ギルバート諸島の守備隊を増強

1943年中

ベティオ(Betio)・・・「部手意嗚」?

を中心とした

タラワ環礁

ブタリタリ

に守備隊が置かれた

1943年11月20日

アメリカ第2海兵師団が

タラワ

ブタリタリ

に侵攻占領

(タラワの戦い、マキンの戦い)

ギルバート諸島は

1944年2月

米軍の

マーシャル諸島

への侵攻の拠点に使われた

ーーーーーー

1956~1962年

ライン諸島の

クリスマス島=キリスィマスィ島 (Kiritimati)

北緯1度53分

西経157度24分

が

イギリス・アメリカ両国の核実験場とされた

1995年1月1日

日付変更線をずらし

世界で最も早く日付が変わる島

北緯1度53分

西経157度24分

↓↑

![]()

世界各地の地方時は

経度15°ごとに1時間の差

太平洋を通る経度180°の線

を日付変更線とし

これを

東から西へ通るときは

日付を1日進め

逆の場合は1日遅らす

東から西へ越える場合は

日付を

1日進ませ

西から東へ越える場合は

1日遅らせる

経度15度→1時間

日本標準時(東経135度)が1月1日0時

東経150度では 1日1時

東経165度で 1日2時

↓↑

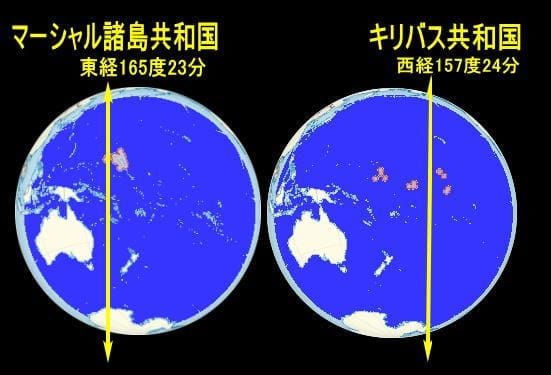

マーシャル諸島・・・「眞唖者留」?

北緯11度35分

東経165度23分

↓↑

1885年

ドイツが保護領とする

(独領ミクロネシア、ドイツ植民地帝国)

1914年

第一次世界大戦において日本が占領

1919年

国際連盟委任で

日本の委任統治領

1920年

国際連盟が日本の委任統治領として承認

1944年

「ギルバート・マーシャル諸島の戦い」で

アメリカ軍が占領

1947年

国際連合

アメリカ合衆国の信託統治領

(太平洋諸島信託統治領)

として承認

↓↑

![]()

1954年3月1日

ビキニ環礁

水爆実験(キャッスル作戦)実施

第五福竜丸事件が発生

実験を行なった島は消え去り

深さ120m、直径1.8kmのクレーターが出来た

座標:北緯11度41分50秒 東経165度16分19秒

↓↑

キリ島(Kili Island)・・・キリ?・・・キリキリ?

1948年11月2日

アメリカ政府が

核実験のため

ビキニ環礁の島民を

移住させた無人島

↓↑

1978年

エリス諸島は

ツバル

としてイギリスから独立

1979年

キリバスが独立

独立の際

アメリカはほとんど無人の

フェニックス諸島および

3つの島を除く

ライン諸島すべての所有権を放棄

キリバスの領土となった

独立当初は領域内を

日付変更線が通過し

キリバスの

時間体系は島によって

日付が異なるという

行政上において

不便な設定になっていた

1995年

に日付変更線の位置を

領域の東端にずらして不便を解消

「世界一早く新しい一日を迎える」

国家になった

ーーーーー

・・・世界一早く新しい一日を迎える・・・???・・・

↧

November 7, 2017, 4:37 am

・・・「電気クラゲ(カツオノエボシ=鰹の烏帽子・学名Physalia physalis・英名Portuguese Man O' War)」・・・「天敵は、革のような皮膚をもつマンボウや、固い突起がびっしり生えた口をもつアオウミガメ」・・・「二次方程式の解(カイ)の公式」・・・「一次方程式・二次方程式・三次方程式・四次方程式の解の公式」・・・「電気クラゲ=アンドンクラゲ(行灯水母、行灯海月)=立方型の傘を持ち、その下に長さ20cm程の鞭状をした触手を4本伸ばしている暖海性の立方クラゲ」・・・「電気クラゲ」は生物の分類上の呼称ではない・・・「電気クラゲ=カツオノエボシ=鰹の烏帽子」・・・

![]()

ーーーーー

「電気クラゲ(水母・海月・水月)」

「カツオノエボシ=鰹の烏帽子」

小さな「ヒドロ(hydro)虫」が・・・「火土呂・旱泥」

集合した群体

・群体(グンタイ)=cell colony

無性生殖によって増殖した

多数の個体がくっついたままで

一つの個体のような状態になっているもの

主として動物および藻類に対して使われる

動物の場合と藻類の場合では使われ方が

若干異なっている

藻類には定数群体というものもある・・・

↓↑

カツオノエボシ=鰹の烏帽子

猛毒の持ち主

陸に打ち上げられ

完全に死んでからも

細胞が自動的に動いて

触れたものを刺す

人が刺されると

みみず腫れになり

「電気ショック」のような

痺(しび)れ(?)を伴った

激痛をカンジ、

人によって

アレルギー反応での

呼吸困難に陥る

「電気クラゲ」

ーー↓↑ーー

「電気クラゲ」=カツオノエボシの生態

気胞体(浮き袋)

栄養体(栄養個虫)

生殖体

触手

などに分化した個虫が

集合して一つの群体を形成

気泡体が浮きとなって

水面を漂う

ーーーーー

群体(グンタイ)・・・グンタイ・・・

↓↑

分裂または出芽によって生じた

新たな個体が

互いに連結されてできた個体の集合

原生動物、海綿動物、刺胞(しほう)動物、

コケムシ類(外肛・ガイコウ)動物、

ホヤ類(原索・ゲンサク)動物

など、主として

海産無脊椎動物にみられる生態

群体を形成する個体を

個虫または個員とよぶ

群体は形態上から

線状群体、樹状群体、球状群体、

叢状(ソウジョウ)群体

などに区別され

固着性、浮遊性、匍匐(ホフク)性

のものがある

群体の統合の程度

個虫どうしが

単に殻などによって

連結されているだけのものから

個虫間に

神経系による

刺激の伝達がみられ

全体として

統合された動きをみせるものまである

クダクラゲ類(刺胞動物)

コケムシ類

ではもっとも高度に統合された群体

クダクラゲ類の

カツオノエボシでは

個虫が、

浮き・栄養体・生殖体・触手

などに

形態的・機能的

に分化し

これらが集合して

一つの群体を形成

それは高度に統合された動きによって

餌をとらえて消化し

あるいは

刺激に対して逆方向に逃避する

このような群体が

単一の受精卵から

分裂によって生じるという点から

一つの個体と考えることもできるが

海綿などでは

同種の隣接した

群体が合体して

一つの群体となることもあり

系統発生的にも

もともと単独生活を営んでいた個虫が

集合して群体を生じた・・・

↓↑

・・・「群体」の説明と、

「軍隊」、「協同体」の説明が重なるし、音も重なるが?

ーー↓↑ーー

コロニー=群体

語意は

植民地

同類集団の居住地

↓↑

第1次大戦後の

イギリスの結核対策で

転じて

一般地域で生活困難をきたす

結核回復者への

アフターケアと労働とを組み合わせた

共同生活施設の通称となった

日本では

結核回復者施設の流れをくむ

身体障害者施設で

コロニーと称する

社会福祉法人がある

↓↑

一方

親亡きあとの

重度精神遅滞者に

家庭に代わる施設の必要性を訴えた

親たちの運動にこたえて

国が設置し、特殊法人の

心身障害者福祉協会が運営する

精神遅滞者の大型施設が

1971年

群馬県高崎市に

国立コロニーとして設立された

ーー↓↑ーー

植民地=コロニー

ラテン語coloniaに起源

近代ヨーロッパ語の

colony(英語)

colonie(フランス語)

Kolonie(ドイツ語)

として広く用いられ

近代日本において

日本語訳・・・・・会津藩の若松コロニー

↓↑ (Wakamatsu Tea and Silk Colony)

アメリカ合衆国

カリフォルニア州

エルドラド郡

ゴールド・ヒルの

↓↑ 日本人会津藩のコロニー

として定着した

この概念は

古典古代

近代ヨーロッパ

近代日本

と三重の歴史的位相をもち

それに応じて

意味する内容も拡大してきた

近代以前には

植民地という言葉は

ある集団か

その一部が従来の土地を離れて

新たな地域に移住し

そこで形成する社会を意味した・・・

ーー↓↑ーーー

(CNN)トランプ米政権

「ジョン・F・ケネディ元大統領」の

暗殺に関する文書

676点の中に

米公民権運動指導者

「マーチン・ルーサー・キング」

牧師に関する

連邦捜査局(FBI)の

秘密分析が含まれていた

キング牧師に関する

20ページの文書で

同氏をさまざまな共産主義者の

影響と結び付け

同氏の公民権団体

「南部キリスト教指導者会議」

での資金不正

キング牧師の不倫

他の性的に不適切な振る舞いなど

同氏の個人生活についての

臆測や主張も記されている

同文書の筆者らが

情報の裏付けを

取っていたのかどうかは不明・・・不可解なクラゲ・・・

ーー↓↑ーー

解の方程式・・・?

「カイ」の「方程式」=「同根」

「蝦夷=カイ=甲斐・歌意・下意・貝・櫂・隗・会・買い・魁・回・改・・・」の法則は「同音の維持、字形の異字」・・・

↓↑

Kai=カイ

日本人苗字

芥・階・貝

許斐・海井・花郁・加衣・開井

甲斐・賀井・改井

会・戒・開・亥・槐・會・海

↓↑

Kai=かい・カイ

日本人名前

佳生・佳以・佳泉・嘉威

花衣・華惟

香衣・香以・香斐

翔生・海生・可惟

歌衣・夏衣・夏斐・加衣・凱生

↓↑