November 25, 2017, 11:46 am

・・・「甲斐(かい)・甲府」⇔「会津(會津・あいづ・カイづ→蝦夷津)・若松(わかまつ・ジャクショウ)→若(もしか)しかしたら松(木公・十八八ム)⇔若(艹ナ口)いと云う字は苦(艹十口)しいと云う字に似てる(ワッ!・アン真理子 ・悲しみは駆け足でやってくる(1969年)」・・・「徳川義直は慶長八年(1603年)、徳川家康から甲斐国に封じられる」⇔「保科正之は会津、松平家初代藩主・信濃高遠藩主、出羽山形藩主を経て陸奥、会津藩初代藩主・江戸幕府初代将軍、徳川家康の孫・三代将軍、徳川家光の異母弟・家光と四代将軍家綱を輔佐」・・・そして「福島」・・・「カイ→アイヅわかまつ→尾張たかす→えぞ→・・・」の関連性はアルのか?・・![]()

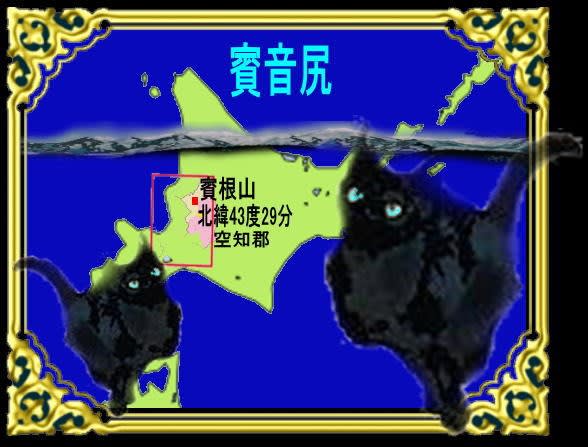

![]()

會津若松・福島県

ーーーーー

地名

会津若松市(福島県の市)・旧市名は若松市

若松区(北九州市の区)・旧市名は若松市

若松(高崎市)・群馬県高崎市

若松 (船橋市)・千葉県船橋市

若松 (我孫子市)・千葉県我孫子市

ーーーーー

北九州市の若松区

↓↑

仲哀天皇と神功皇后が

熊襲を征伐したとき

洞の海に霊石を見つけ

これを神体としてまつり

神社の海辺に小松を植えた

武内宿弥が

「海原(うなばら・カイゲン)の

滄瞑(ソウメイ)たる

松の青々たる、我が心も若し」

が「若松」の地名由来

・・・滄=氵+倉

瞑=目+冖+日+六(亠八)

(目を)つぶる・くらい(暗)

メイ・ミョウ

滄瞑(わだのはら・大海)

瞑想(メイソウ)

若い松が多い所だったのでという説も・・・?

会津若松市(福島県)

↓↑

「福島県」の県名由来

明治九年

当時の

若松県

磐前(いわさき)県

福島県

が合併し「福島」の名称

1593(文禄二)年ごろ

木村吉清

によって

福島城に使われた

↓↑

信夫(しのぶ)郡は昔

見渡す限りの湖で

その真ん中に

信夫山があった

この山には

「吾妻 おろし」が吹きつけ

コレを

「吹島(ふくしま・ふきしま)」と呼んだ

「複揣摩・覆嶋・伏嶌・副縞・附句詞眞」?

湖が干上がり

陸地ができ

集落が生まれ

吹島は

風が吹きつける吹を福とし

福島と呼ぶようになった・・・

↓↑

福島の中心街一帯は

信夫(しのぶ)・・・・忍ぶ・偲ぶ・志信・耐・恕

の

里(さと・リ)

の

杉目(すぎのめ)郷・・・杉目(サンモク)=十八彡目

と呼ばれた

1413(応永二十)年頃

伊達盆地の支配者である

伊達持宗

がこの場所に

杉目城(大仏城=だいぶつじょう)を築いた

1590(天正十八)年

伊達政宗

の代に

豊臣秀吉よって領地を北に移され

蒲生氏郷(がもううじさと)

の領地となり

氏郷は、

会津黒川城

を本拠とし

伊達盆地の

杉目城を

その支城とし

黒川を若松・・・・・黒川=若松

杉目を福島・・・・・杉目=福島・・・岑越

に改名・・・

ーー↓↑ーー

古代、

「福島」の地名は元々が

「岑越(みねこし)=山+今+十一ト人戍(戌)」

越=走+戉(まさかり・エツ・オチ)⇔戍戌戎成

↓↑

信夫(しのぶ・シンプ)山(やま・サン)も

岑越山(みねこしやま)と呼ばれた

奈良時代の律令制

東山道の福島周辺の

駅名(馬宿)は

南から

安達(あだち・本宮)→

→湯日(ゆい・二本松市油井)

→岑越(みねこし)

→伊達(伊達郡桑折町)

→篤借(あつかし・宮城県白石市)

岑越は

松川(当時の流路は信夫山の南側)以北

摺上川以南で

松川以南は当時でも

杉妻(すぎのめ・杉目)であった

安土桃山時代

信夫郡・伊達郡が

蒲生氏郷支配になったとき

蒲生氏郷の下で

福島城主とされた

木村吉清が・・・木(十八)の

村(木寸)の

吉(士口)の

清(氵主月・氵亠十一冃・肉)

杉妻(杉目)を

福島と改名

ーー↓↑ーー

尾張は

慶長五年(1600年)九月

関ヶ原の戦い終結まで

清洲城主

福島正則・・・・・・・・「福の島の正の則」

が24万石で支配

戦功により

福島正則は

安芸広島藩に加増移封・・・

↓↑

そのあとに

徳川家康の九男

徳川義直(五郎太、義俊、義利)

が尾張徳川の家祖

↓↑

徳川義直は

慶長八年(1603年)

家康から

甲斐国

に封じられ

甲斐統治は

甲府城代

平岩親吉・・・・「平の岩の親の吉」

によって担われ

徳川義直(五郎太)自身は

在国せず

駿府城に在城

元服後

慶長十一年(1606年)

義直は

兄、

松平忠吉

の遺跡を継ぐ形で

尾張国

清須に移封

家臣団が編制され

尾張徳川家は

江戸時代を通じて

尾張藩を治めた

↓↑

徳川将軍家に

後継ぎがないときは

他の御三家とともに

後嗣を出す資格を有したが

七代将軍の

徳川家継

没後

紀州徳川家出身の

徳川吉宗

が

尾張家の

徳川継友

を制して

八代将軍に就任

その後

御三卿が創設され

尾張家からは

将軍は出なかった・・・

ーー↓↑ーー

梁川-松平家(大久保-松平家)

↓↑

梁川藩(やながわはん)

3万石

福島県

伊達郡

↓↑

1683年~1730年

四代目を継いだ

松平通春(宗春)

が

宗家断絶により

尾張藩主

徳川宗春

になったため

廃藩にした

↓↑↓↑

梁川藩(やながわはん)は

江戸時代の一時期

陸奥国

伊達郡

に存した藩

福島県

伊達市

梁川町

鶴ヶ岡

の

梁川城跡に陣屋を置いた

当初は

尾張藩徳川家の支藩(御連枝)

後には一時、

松前氏

が入封

↓↑↓↑

尾張徳川家連枝

幕府直轄領となった

梁川には、その後、

天和三年(1683年)

尾張藩二代藩主

徳川光友の三男の

松平義昌

が入封

3万石にて立藩

分家の理由

↓↑

尾張藩が

血脈の断絶を恐れ

同時期、同様の理由で

尾張藩は

四谷家

川田久保家

を分家させた

梁川の立藩は

有力な外様である

伊達氏への楔(くさび)であり

親藩を求める幕府の思惑とも一致

↓↑

享保十四年(1729年)五月

三代

尾張徳川義真が卒去

無嗣子のため廃絶

↓↑

同年九月

尾張藩三代藩主

徳川綱誠の十九男の

松平通春(徳川宗春)

に改めて

梁川3万石が与えられたが

享保十五年(1730年)

に世継を残さないまま

尾張藩主

徳川継友が死亡

通春が尾張藩を相続し

梁川を一時廃藩し

尾張宗家断絶を防止するという

役目を果たした

梁川藩を廃藩・・・

ーー↓↑ーー

藩祖、義直の遺命

「王命に依って催さるる事」

を秘伝の藩訓とした

勤皇家・・・?

戊辰戦争では官軍

↓↑

尾張徳川家の支系(御連枝)

美濃国

高須藩・・・「高(亠口冋・亠口冂口)

の

須(彡頁・一ノ目八)」

冋=冂=けいがまえ・まきがまえ・どうがまえ

えがまえ・えんがまえ・ケイ・キョウ

境界

を治めた

高須松平家(四谷松平家)

1799年

尾張徳川家

1801年

高須松平家で

義直の男系子孫は断絶

尾張徳川家は

養子相続を繰り返し

至っている

10代から13代まで

徳川吉宗の血統の養子が

藩主に押し付けられたが

これに反発した尾張派は

14代慶勝を

高須家から迎え

幕府からの干渉を弱めた

↓↑

明治維新

徳川慶勝が

佐幕から倒幕に転じ

官軍につき

侯爵を授けられ

第十六代

徳川義宜が

名古屋藩知事となった

秩禄処分後

約74万円という高額の

金禄公債証書を受領

資産のうち

約43万円を

第15国立銀行に出資し

配当金を再投資

士族授産のため

北海道

遊楽部原野の土地を開拓

八雲町を開拓

維新後

高い政治的・経済的地位を維持

↓↑

ーーーーー

「中山道(中仙道)」=「東山道」

↓↑

豊臣秀吉による奥州仕置

伊達政宗

の元の本領以外を没収

↓↑

会津には

蒲生氏郷が入る

翌年

葛西大崎一揆の戦後処理で

伊達政宗が

岩出山に移封

↓↑

蒲生氏郷が

福島県中通り以西のほとんどを領有

子の

蒲生秀行は

会津から

宇都宮に移され

代わって

越後国の

上杉景勝が

会津120万石を得

福島県の中通り以西と

山形県の置賜地方を領有

↓↑

葛西大崎一揆の原因を作ったとし

所領を奪われた

岩出山の旧領主の

木村吉清は

後に許されて

蒲生氏郷に仕えて

杉目城主となった

吉清は

杉目を

「福島」と改称・・・・福島

↓↑

関ヶ原の戦い

上杉景勝は

信夫郡、伊達郡を除く

福島県域の所領を失い

30万石となる

↓↑

会津に

蒲生秀行が再度入封

会津藩60万石が成立

2代目の

蒲生忠郷が早世し

伊予松山藩に移る

↓↑

1627年

加藤嘉明が

40万石で会津に入封

2代目

加藤明成が

会津騒動を起こし

領地を徳川幕府に返上

↓↑

1643年

松平氏

保科正之が

23万石で入封

以後

松平氏会津藩が

戊辰戦争まで続く

↓↑

信夫郡と伊達郡も

1664年

上杉氏

米沢藩から召し上げられ

会津藩以外の大藩はなくなり

会津と

浜通り夜ノ森以北(相馬氏領)を除く

県内のほとんどの地域で

小・中藩、天領が入り乱れて激しく変遷

この間

白河藩は

一時、徳川譜代となり

寛政の改革を主導した

松平定信など

城主が入った

↓↑

江戸時代

会津若松

と

日光街道

を結んだ重要な交通路

会津西街道(下野街道)の

大内宿には

幕末に置かれた

藩及び城郭

交代寄合陣屋

↓↑

会津藩支城の猪苗代城、

二本松藩、棚倉藩、中村藩、三春藩、

磐城平藩、福島藩、泉藩、湯長谷藩、下手渡藩、

水戸藩、支藩の守山藩、

幕末に

徳川幕府直轄地となった白河城、

仙台藩の支城の谷地小屋城

などがあり、

交代寄合の

溝口家の横田陣屋

その他に代官陣屋もあった

↓↑

明治初期

版籍奉還後の

1869年(明治二年)

の太政官令で

陸奥国南端である

福島県域は

陸奥国から分離し

西側が岩代国(いわしろのくに)

東側が磐城国(いわきのくに)

となった

岩代国は

福島県中通り地方の中北部と会津地方

磐城国は

福島県中通り地方南部と福島県浜通り地方

宮城県南部(亘理郡、伊具郡、刈田郡)

1869年(明治二年)7月20日

福島藩が

重原藩に移封され

幕府領となっていた

伊達郡、信夫郡を管轄するために

福島県(第1次)が設置

1871年(明治四年)

7月(旧暦)

廃藩置県で全国に多数の県

11月(旧暦)

福島県域は

岩代国の会津地方

(旧会津藩領の越後国蒲原郡の一部

東蒲原郡を含む)

が若松県、

岩代国

と

磐城国からなる中通り地方が

二本松県(二本松県・12日間後に

県庁が信夫郡福島町に移転

福島県に改称し機能はしていない)

磐城国はほぼそのまま

磐前県(いわさきけん)

の3つの県として統合

1876年(明治九年)8月21日

福島県(第1次)、若松県、磐前県が合併

現在の福島県(第2次)が成立

磐前県北部(亘理郡、伊具郡、刈田郡)が

宮城県に、

磐前県南部の一部が

茨城県に

移管され、

1886年(明治十九年)

東蒲原郡が新潟県へ移管

↓↑

大和朝廷の勢力圏

福島県域が北限

蝦夷勢力圏との境界に当たる

信夫国(福島盆地)

などの国には防備の任があった

↓↑

関東や近畿地方などから

開拓のための移民

その後、

国は評(こおり)と呼び名が代わり

陸奥国に再編

大和朝廷の勢力圏も

宮城県域、さらに北に拡大し

信夫評(しのぶごおり)

も「北端」ではなくなった

↓↑

701年(大宝元年)

大宝律令の施行

陸奥国となり

評は郡

評司(国造)は郡司になった

718年(養老二年)

石城国

と

石背国

が分置

石城国=菊多郡、石城郡

標葉郡(しねはぐん or しめはぐん)

行方郡(なめかたぐん)、宇太郡

曰理郡(わたりぐん)の6郡

石背国(いわせのくに)=信夫郡、安積郡

石背郡、白河郡

会津郡の5郡

現福島県域は

石城国

or

石背国

に属することとなり

陸奥国の領域ではなくなった

分置後も

蝦夷との戦いが続き

東北全体(陸奥・出羽)での戦いに拡大

724年(神亀元年)

までには

石城国

と

石背国

は再び

陸奥国に合併

後

信夫郡から伊達郡が分割

安積郡からは安達郡などが分割

会津郡も耶麻郡を始め多くの郡に分割

↓↑

会津の由来

記紀の記述

崇神天皇が

北陸道に遣わした

大彦命(おおひこのみこと)

と

東海道に遣わした

建沼河別命(たけぬかわわけのみこと)

が、日本海側と太平洋側から遠征して

出会ったのが

「相津(あいづ)」だった

この「相津」が後に「会津」と表記

会津盆地でいくつかの川が

合流するために舟運の拠点として

会津、

あるいは

日本海側と太平洋側の物産を運ぶ隊商が

会津盆地で取引をすために

会津と呼ばれるようになった・・・などの説

↓↑

大和朝廷の勢力圏は

福島県域が北限で

蝦夷勢力圏との境界に当たる

信夫国(福島盆地)などの国には

国境防備の任もあった

↓↑

移民

国は評(こおり)・・・・評=言+平

と呼び名が代わり

陸奥国に再編

大和朝廷の勢力圏も

宮城県域

北に拡大し

信夫評(しのぶごおり)も

「北端」ではなくなった。

↓↑

701年(大宝元年)

大宝律令の施行時には

陸奥国

評は郡

評司(国造)は郡司になった

拡大した陸奥国から

718年(養老二年)

石城(いわき )国

と

石背(いわしろ・いわせ)国

が分置された

↓↑

石城国=菊多郡

石城郡

標葉郡(しねはぐん or しめはぐん)

行方郡(なめかたぐん)

宇太郡

曰理郡(わたりぐん)の6郡

石背国(いわせのくに)=信夫郡、安積郡、

石背郡、白河郡、

会津郡の5郡

↓↑

現福島県域は

石城国

または

石背国に属し

陸奥国の領域ではなくなった

分置後も

蝦夷(えぞ・えみし・カイ)

との戦いが続き

東北全体(陸奥・出羽)に拡大

724年(神亀元年)までに

石城国

と

石背国

は再び

陸奥国に合併

これらの郡は、その後、人口の増加などにより

さらに再分割

信夫郡から伊達郡が分割され

安積郡からは安達郡などが分割され

会津郡も耶麻郡を始め多くの郡に分割された・・・

ーー↓↑ーー

甲州(こうしゅう)

令制国の一

甲斐国の別称

↓↑

慶応四年三月六日

1868年3月29日

甲州勝沼の戦い

慶応四年三月六日(1868年3月29日)

柏尾の戦い

勝沼・柏尾の戦い

甲州戦争

甲州柏尾戦争

とも

板垣退助の軍勢

と

近藤勇の軍勢が戦った合戦

↓↑

甲斐国

山梨郡

勝沼(甲州市勝沼町)

甲府盆地の東端に位置

信濃国から

甲府(甲府市)を経て

江戸へ向かう

甲州街道の勝沼宿

↓↑

甲州街道

江戸から

郡内地方の

山間部を経て

甲府盆地(国中地方)へ至り

勝沼は盆地へ入った最初の地点

勝沼から

郡内地方を越えれば

武蔵多摩地方

新選組の幹部や隊士を多く輩出した

多摩地方にも近い

↓↑

甲斐国

享保九年(1724年)

幕府直轄領化

甲府城(甲府市)には

甲府勤番が配置

代官支配地

天保七年(1836年)

甲斐一国規模の

天保騒動の際には

勤番士

三百数十人と

各代官手付

手代50余り

↓↑

1867年(慶応三年)

中岡慎太郎

の仲介を経て

五月二十一日

小松清廉邸で

薩摩藩の

西郷隆盛・吉井友実・小松清廉

らと

土佐藩の

乾(板垣)退助・谷干城・毛利恭助・中岡慎太郎

らが会談

薩土討幕の密約(薩土密約)を結ぶ

二十二日

乾(板垣)退助は

薩摩藩と討幕の密約を結んだことを

山内容堂へ報告

乾(板垣)退助が

江戸築地の

土佐藩邸に

勤王派

水戸浪士を

匿っていることを告げられ

これを了承

大坂で

アルミニー銃300挺

の買い付けを命じ

乾(板垣)退助に

土佐藩の軍制近代化改革を命じた

↓↑

薩土密約に基づき

1867年(慶応三年)12月28日

京都にいる

西郷隆盛から

土佐の

乾(板垣)退助あてに

「討幕の開戦近し」との伝令

1868年(慶応四年)一月三日

鳥羽・伏見の戦い

1月6日

京都から

谷干城

が早馬で土佐に到着

京都において

武力討幕戦が開始されたことを

土佐藩庁に報告

↓↑

大政奉還が成って以降

乾(板垣)退助は

武闘派の棟梁と警戒され

藩軍の大司令(陸軍大将)の職を解かれ

その他総ての役職を被免され

失脚していたが

即日、失脚を解かれ

藩軍の大司令に復職

1月6日

乾退助は

谷干城の報告を受けて

薩土討幕の密約を履行すべく

土佐勤王党の流れをくむ隊士や

勤皇の志を持った諸士からなる

迅衝隊を土佐で編成

1月7日

朝廷より

「徳川慶喜追討」の勅が出された

↓↑

1月13日

迅衝隊は

土佐城下致道館前で出陣祈願

土佐藩門閥派の重鎮

寺村左膳らが

止めに入るが出陣

直後

「讃岐高松、

伊予松山両藩

及び

天領川之江征討」

の勅を拝し

「錦の御旗」を授けられ

皇威を畏み、正式に官軍としての命を奉じた

迅衝隊が

高松、松山に到着すると

両藩は朝敵となることを恐れ降伏

京都へ上洛

↓↑

総督

板垣退助

山内容堂は当初

鳥羽・伏見の戦いを私闘と見做し

土佐藩士の参戦を制止したが

「薩土討幕の密約」に基づいて

初戦から参戦した者も多く

追討の勅が下った後は

京都で在京の

土佐藩士と合流した

「迅衝隊」は

部隊を再編し軍事に精通した

「板垣(乾)退助」を

大隊司令兼総督とし

退助はさらに朝廷より

東山道先鋒総督府参謀に任ぜられた

2月14日

京都を出発し東山道を進軍

乾退助の12代前の先祖とされる

板垣信方の320年目の命日で

天領である甲府城の掌握目前の美濃で

武運長久を祈念し

「甲斐源氏の流れを汲む

旧武田家家臣の

板垣氏の末裔であることを示して

甲斐国民衆の支持を得よ」

との岩倉具視等の助言を得て

「乾(いぬい)」を

「板垣」氏に姓を復し

東山道(中山道)を進軍

東山道先鋒総督府軍は

諏訪で本隊と別働隊に分かれ

本隊は

伊地知正治

が率いてそのまま中山道を進み

板垣退助(乾退助)

率いる別働隊は

幕府の天領であった

甲府を目差した

甲府城入城が

決戦の勝敗を決するとし

板垣退助は

「江戸~甲府」と

「大垣~甲府」までの距離から

東山道先鋒総督府軍の

不利を計算し、走って進軍

土佐迅衝隊(12小隊, 約600名)と

因幡鳥取藩兵(8小隊, 約800名)らと共に

1868年(慶応四年)3月5日

甲府城入城

↓↑

断金隊、護国隊の結成

板垣退助が

旧武田遺臣であると知れ

「武田家旧臣の

板垣信方

の末裔が甲府に帰ってきた」

と領民に迎えられた

旧武田家家臣の子孫の

浪人や神官、長百姓らが協力を願い出

甲斐の郷士らで

「断金隊」や、「護国隊」が組織

武田信玄の墓前で結成式

↓↑

板垣退助

らより一日遅れ

大久保大和(近藤勇)

の率いる

甲陽鎮撫隊

は甲府についたが

甲州街道

と

青梅街道

の分岐点近くで布陣

柏尾坂附近で戦闘となったが

洋式兵法にも精通していた

迅衝隊がこれを撃破

戦闘が始まって僅か約2時間で勝敗がつき

甲陽鎮撫隊は山中を隠れながら江戸へ敗走

「板垣」の復姓は

甲斐国民心の懐柔に効果

江戸に進軍する際も

旧武田家臣が多く召抱えられていた

八王子千人同心たちの心を懐柔させた

↓↑

新選組は

京都守護職指揮下で

京都市街の治安維持

慶応四年一月

鳥羽・伏見の戦い

淀千両松の戦いで

新政府軍と戦って敗れ

江戸へ移った

新政府軍は

東海道・東山道・北陸道に別れ

江戸へ向けて進軍

↓↑

新選組局長の

近藤勇は

抗戦派と恭順派が

対立する江戸城において

勝海舟と会い

幕府直轄領である甲府を

新政府軍に先んじて押さえるよう

出陣を命じられた

(江戸開城を控えた勝海舟が

暴発の恐れのある近藤らを

江戸から遠ざけた?)

新選組

と

浅草弾左衛門(矢野内記)配下

の被差別民からなる

混成部隊が編成され

甲陽鎮撫隊と名を改め

近藤勇は大久保剛(後に大和)

土方歳三は内藤隼人

と変名

ミニェー銃をはじめとする

洋式砲が多数配備されたが

近藤らは

剣術の腕を過信し・・・?

隊士らに殆ど

西洋式練兵をさせぬまま

3月1日に江戸を出発し

甲州街道を行軍

↓↑

近藤勇は

「甲府を新政府軍に先んじて押さえるよう」

という

勝海舟の指令を軽んじ

新選組70人と

被差別民200人からなる

混成部隊の不満をやわらげ

士気を高めるため

幕府より支給された

5,000両の軍資金を使って

大名行列のように贅沢に豪遊しながら行軍

飲めや騒げの宴会を連日繰り返し

移動の邪魔となった

大砲6門のうち4門を置き去りにし

2門しか運ばなかった

さらに天候が悪化し行軍が遅くなり

甲府到着への時間を空費

沖田総司は途中で江戸に戻った

↓↑

正月

甲府城へ公家の

高松実村を総帥とした

「官軍鎮撫隊」が入城

高松隊は高松を中心に

伊豆国出身の

宮大工・彫刻師である

小沢一仙らを加えた

草莽諸隊で

甲斐で年貢減免などの

政策を約束しつつ甲府城へ入城したが

官軍東海道総督府から

勅宣を受けていない

高松隊への帰国命令が発せられ

小沢一仙は処刑された(偽勅使事件)

↓↑

3月4日

新政府側

板垣退助の率いる

土佐藩

迅衝隊(12小隊, 約600名)と

因幡鳥取藩兵(8小隊, 約800名)が

東山道総督府先鋒として

甲府城に入城

甲府城内の勤番士は立退きを命じられ

後に官軍は

甲府市中に残った勤番士を場内に戻し

近藤派に属したものは入牢

↓↑

甲陽鎮撫隊は勝沼から前進

甲州街道と青梅街道の分岐点近くで布陣

300名いた兵は次々脱走し121名まで減

近藤は

「会津藩の援軍がこちらへ向かっている」

と騙して脱走を防ごうとした

土方は

神奈川方面へ赴き旗本の間で結成されていた

菜葉隊(隊長:吹田鯛六、以下隊士:500名)

に援助を頼むが黙殺

↓↑

3月6日

山梨郡

一町田中村

歌田(山梨市一町田中・歌田)において

迅衝隊

と

甲陽鎮撫隊

との間で戦闘

迅衝隊が圧倒し

近藤は

勝沼の柏尾坂へ後退

兵は逃亡

甲陽鎮撫隊は

八王子へ退却し、解散

近藤らはその途中で

土方と合流

↓↑

甲府城の迅衝隊は

その後江戸へ向かい

官軍側であった

市ヶ谷の

尾張徳川藩邸(防衛省本部)を本陣とし

新宿方面を警備

江戸城の無血開城と

上野戦争で江戸を確保し

戊辰戦争の戦場は

関東北部の

宇都宮

会津

越後

へと移った

ーーーーー

・・・

↧

November 26, 2017, 4:57 am

・・・ここ2、3日、姿を見せなかった「ハエ(蝿=虫+甲+甩)」さんが出てきて遊んでくれている。どっか行っちまったのかなぁ~、どこかに隠れているのかなぁ~・・・家の中のアッチ、コッチを捜して、最後にはオォ~ィッ、出てきてぉくれョゥォ~、である・・・ワラちゃうけれど、ボクは「彼女(?)」の消息を心配している。雪が積もって温度も零度以下だし、彼女、来年への越冬は無理カモって・・・今日は纏わりついて遊んでくれている。ダレかのお使いなのかな、なぁ~んて。人間の魂魄が離脱して動物や虫に憑依してやってクルってコトがあるらしいけれど、ボクはキミが人間の魂魄の憑依なんかじゃなくてもィイんだ・・・「病原体媒介虫」ですか・・・モチロン、キミは「衛生害虫」なんかジャァない・・・

「銀蝿」でも「金蝿」でもないけれど、「家蝿」って「家族」?・・・やっぱ、蝿やその他の虫には「輪廻」で「転生」したくないなッ・・・「モモエグリイエバエ」って、「桃(腿・股・百々)抉り家蝿」?・・・桃恵、栗畏、重葉得・・・

![]()

ーーーーー

ハエ(蠅・蝿)=ハエ目(双翅目:そうしもく)

ハエ亜目(短角亜目)

環縫短角群(かんぽうたんかくぐん)

ハエ下目(Muscomorpha)属

の総称

日本だけで60ほどの科

属する3,000種近い種が存在

「ハエ(蝿・蠅)」と名のつくもののうち

「アシナガ(足長、脚長、肢長)ハエ科

オドリ(踊)バエ科」

などは「アブ(虻)」の仲間

「アブ(虻)」は

・・・「阿武」は「則天武后」

「煬(あぶ・ヨウ)」は「煬帝(隋王)」

「安武=あぶ=阿倍・焙」

「阿武隈山地」は

宮城県南部から

福島県東部を通り

茨城県北東部へ続く

紡錘形の高原状山地」

通常「ハエ(蝿・蠅)」とは別の

「直縫短角群」

「アブ(虻)」と名のつくもののうち

「ハナ(花)アブ科

アタマ(頭)アブ科」

などは「ハエ(蝿・蠅)」の仲間

ーーーーー

「ハエイロネ」・・・「蠅伊呂泥(はえいろね)=蝿伊呂杼(はえいろど)」って、「百襲姫=倭迹迹日百襲姫命」の母親で、

「意富夜麻登玖邇阿礼比売(おおやまとくにあれひめの)命(古事記)=大海姫命(おおあまひめみこと・勘注系図?)」、

「倭国香媛(やまとのくにかひめ)、

マタの名を

蠅伊呂泥(はえいろね

絚某姉(糸瓦・はえ某姉・日本書紀)」で、

「七代孝霊天皇の

妃となって、

娘

倭途途日百襲媛(やまとととひももそひめ)」

を生んだ女性である・・・

その娘の

「倭途途日百襲媛」は「三輪山の大物主(大物主大神)」との結婚譚があるが、神の正体は「小さな黒蛇=ペニス?・櫛笥の中に小蛇の姿)」で、「百襲媛」にバレて・・・箸(竹者)墓・・・伝説・・・

「母母曽毘売(百襲姫)」

「活玉依比売」が三輪山の神の居所を毛玉の糸でツキとめたって、ギリシャ神話の「ミノタウロス(巨牛頭の怪物)」のラビリンス(迷路)からの脱出の剽窃?・・・「美濃(みの)の蛇有留守(たうろす)or 美濃多雨露州」って「斎藤道三(利政・蝮・まむし)」だろうッ・・・

「倭迹速神浅茅原目妙姫(やまととはやかんあさじはらまくわしひめ)=百襲姫と同一」

↓↑

「然更求爲大后之美人時、大久米命曰、

此間有媛女、是謂神御子、其所以謂神御子者、

三嶋湟咋之女、

↓↑・・・湟=氵+皇=川の名・湟水

濠・堀・城の周囲のほり

三島溝杭姫=玉櫛媛(たまくしひめ)

日本書紀で事代主神の妃

古事記で大物主の妃

神武天皇の皇后である

媛蹈鞴五十鈴媛命の母

別名は

溝咋姫神・三島溝杭姫

三嶋溝樴姫・溝咋玉櫛媛・活玉依姫

↓↑ 勢夜陀多良比売とも

名

勢夜陀多良比賣、

其容姿麗美故、

美和之大物主神

見感而、

其美人

爲

大便之時、・・・「うんこ」?

↓↑ いきむ(りきむ)声「うん」に

接尾語「こ」が付いた?

「阿吽(あうん)」の「吽(うん)」

中国仏教で

大小便を「吽」

大小便の溜まり場を

「吽置(ウンチ)」と云うらしい

「ばば」?・・・江戸時代の幼児語?

猫糞(ねこばば→場場・場張)?

「猫好き婆さんが人から借りたものを

返そうとしなかったという

江戸時代の婆さんに由来」?

婆ァさんのヤルことが「汚い」って?

バッチィ=汚いモノ

ばば=大便

↓↑ ちい=小便

「御虎子=おまる」→「放(ほう)まる」?

「御丸」の形態からだろう

塒を巻く(とぐろをまく)

蛇が渦巻状に巻いて蟠(わだかま)る

とぐろ=塒=蜷局

「ウンコの」

「便」の原義は

「順調、好都合、スラスラ」?

排便が可ってコト

便利ってコト

友好、都の合理性・・・?

「便=すなわち・(助字)

そうすると

~するとすぐに

つまり~である」

詰まり、便秘、でアル?

「便=イ+更(一曳・一由乂)

「糞=米+異(田共)」

「屎=尸+米」

「大便(ダイベン・糞)」って

何時頃からのコトバなんだか?

「スカトロジー(Scatology)」?

↓↑ 「猫糞 (ねこばば)」?

化丹塗矢

自其爲

大便之溝流下、

突其美人之富登、

爾其美人驚而立走

伊須須岐伎、

乃將來其矢置於床邊、

忽成麗壯夫、

即娶其美人生子、

名謂

富登多多良伊須須岐比賣命、

多田良=たたら=踏鞴・蹈鞴・鞴(ふいご)

亦名謂

比賣多多良伊須氣余理比賣、

一寸木・委好(鋤・鉏・耜・犂・耒)

故是以謂神御子也」

ーーーーー

「斌(ヒン)=文(亠乂)+武(止一弋・ト丄一弋)

=うるわしい・あきらか・たけ

ヒン・フン

外見の美しさと

内面の実質が調和しているさま」・・・

文武天皇

(683~707)

第四十二代天皇(在位697~707)

名は珂瑠(かる)

大宝律令を制定

天武・持統天皇の孫

草壁皇子の第一皇子

母は

↓↑

元明天皇

(第四十三代天皇

在位慶雲四年七月十七日

(707年8月18日)

~

和銅八年九月二日

(715年10月3日)

名は阿閇皇女(あへのひめみこ )

阿部皇女

草壁皇子の正妃

文武天皇と元正天皇の母

藤原京から平城京へ遷都

「風土記」編纂の詔勅

「古事記の完成」

「和同開珎の鋳造」

ーーーーー

・・・

↧

↧

November 28, 2017, 12:33 am

↧

November 29, 2017, 5:02 am

・・・「頓珍漢」のツヅキ・・・

ーーーーー

New Orleans(オリンズ→織理務図)

&

Orleans (オルレアン→嗚留例晏)

・・・Joan of Arc・・・ジャンヌ・ダルク

↓↑

「晏=日+宀+女

アン・くれる

おそ・さだ・はる・やす

おそい・日が低く落ちかかるさま

時刻がおそい

晩(夜、おそい)

「何晏也=ナンゾ晏キヤ(論語)」

靖=やすらか・やすし

安堵・安土・・・and・・・按度・・・蛙務説

↓↑

「頓=屯+頁=トン・チュン

たむろ(屯)+ページ(頁)

屯=明治時代、巡査の詰めている所

巡査の「調書」?

駐在所・駐屯地

古代日本における

真綿の質量・取引単位

頓=とみに・ひたすら

頭を地面につけて礼をする

ぬかずく・頓首

その場にとどまる・落ち着く

整頓・停頓

すぐに・即座に・急に・とみに

頓悟・頓才・頓死・頓知

ひたぶる(頓・一向)

いちずなさま・ひたすら

完全にその状態であるさま

向こう見ずなさま

強引で粗暴なさま。

「とにに(頓に)=副詞の「とに」は「頓」の字音「トン」

「とみに」 に同じ

「風波とみにやむべくもあらず(土佐)」

急に・俄(にわか)に

「頓首=ぬかずく・頭を下げて地につける

躓(つまず)く・倒れる

苦しむ・苦しめる

やぶれる(壊れる・失敗 する)」

「嵌頓(カントン)=腸管などの内臓器官が

腹壁の間隙から脱し

もとの位置に戻らなくなった状態

嵌頓ヘルニア(脱腸)」

「頓=一回、一度」

「頓服薬」

「頓首」

「困頓(疲れで動きがとれない)」

「整頓(ととのえる)」

「頓躓=どんと重みをかける・急に動く

とっさに変化する」

「頓足=足を頓す」

「頓仆(トンボク)=たおれる・ふす」

「一頓=腰をおちつける休み所や宿

休憩所で一食するコト」

「頓挫(突然くじける・不意な挫折)」

「頓死(急死)」

「頓知(状況に応じて働く知恵)」

「頓悟(その場で悟ること)」

「頓(とん)とわからない、すぐにはわからない」

「頓服(必要なときに)すぐに服用する」

「頓服薬=腹痛薬・頭痛薬」

↓↑

ジャパン

マルコ・ポーロの

「東方見聞録」の

「黄金の国・ジパング (ZIPANG・ZIPANGU) 」

「にっぽん・じっぽん」・・・日・實・実

・・・本・椪・笨・翻

ほむ=誉む・褒む

本多和気尊(ホムダワケノミコト)

本多和氣尊(ホムダワケノミコト)

品陀和氣尊命(ホ ムダワケノミコト)

品陀和気尊(ホムダワケノミコト)

品陀皇大神(ホンダコウタイジン)

誉田命(ホンダノミコト)

品陀別天皇(ホンダワケテンノウ)

譽田別天皇(ホンダワケテンノウ)

誉田別尊(ほむたわけのみこと)

誉田別命(ほんだわけのみこと)

大鞆和気命(おおともわけのみこと)

↓↑

本多正信=相模国玉縄藩主

本多正純=下野国小山藩主

宇都宮藩主

本多正信の長男

本多忠勝=上総大多喜藩初代藩主

伊勢桑名藩初代藩主

本姓は藤原氏・通称は平八郎

↓↑

垂仁天皇・・・「推認転向・推認典項」?

と

沙本比売・・・・・順和(すな)の比べ売り?

詐本=サホン=差本=作翻?

佐波遅比売・・・・たすけるナミジ(並字)?

名見字

狭穂毘売・・・・・佐俣(サホ)

熊本県下益城郡美里町佐俣

佐保川=大和川水系の支流

の子

本牟智和気御子

誉津別命(ほむつわけのみこと)

誉津別命(日本書紀)

本牟都和気命(古事記)

本牟智和気命(古事記)

品津別皇子(尾張国風土記・逸文)?

中国語で

「日本」を

ズーベン(ziben)

リーベン(liben)

と発音

「日本=rìběn」

と発音

アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡

ジャパン(Japan)

↓↑

「ジパング」と「ジャパン」

「ジパング~ジャパン」

「ジャパン」は中国語の

「Jih-pŭn」がマレー語の

「Jăpung, Japang」を経て

ヨーロッパ諸語に取り入れられ

「Chipangu (チパング)」

と語源は同じ

『東方諸国記(ポルトガル語版)』(1514年筆)

「Jampon」

ダミアン・デ・ゴエス

『マヌエル王代記』(1562年筆・1567年刊)

「Japongos」

ジョアン・デ・バロス

『アジア史』第1編(1552年刊)

「Japões」

同第3編(1556年刊)の

「Japam」

16世紀に東アジアに来航した

ポルトガル人が

「日本」の中国音(広東音)

を直接伝え聞いて記録

1554年の

ロポ・オーメンの世界図で

ジャパン(大陸と陸続きになっている)

とは別に

ジパングらしき無名島が描かれている

「ジャパン」と「ジパング」

が同一であることを示した最初の地図は

メルカトルの

1569年版世界地図(en:Mercator 1569 world map)

↓↑

「Japan」以外の使用[編集]

ドイツ語およびポーランド語

「Japan(ヤーパン)/Japonia(ヤポニア)」

「Japanisch(ヤパーニッシュ)/Japoński(ヤポンスキ)」

単略形「Jap.(ヤープ)」が使用

「日本人」を「イルボンサラム」

と云うのは隣国の人

「日本」を「リーベン」or「ルイベン」or「イーベン」

「日本人」は

「リーベンレン」or「ルイベンレン」or「イーベンレン」

「日本」は

「リーベン(イーベン)」

「日本人」は

「リーベンレン(イーベンレン)」

ーー↓↑ーー

発音が似ているのは「?」だが・・・

↓↑

両班(りょうはん、

ヤンバン・韓国語〉

リャンバン・北朝鮮語)

高麗、李氏朝鮮王朝時代の

官僚機構・支配機構を担った

支配階級の身分

士大夫

身分階層と同一

身分制度は

「甲午改革」後に廃止

「乙未事変(いつびじへん)」

=「明成皇后弑害事件」

李氏朝鮮

第26代国王

高宗の王妃であった

「閔妃」が

1895年10月8日

三浦梧楼

らの計画に基づいて・・・?

王宮に乱入した

日本軍守備隊

領事館警察官

日本人壮士(大陸浪人)

朝鮮親衛隊

朝鮮訓練隊

朝鮮警務使

らに暗殺された

↓↑

両班(やんばん・リャンバン)

高麗時代に役人の

文官を文班(ムンバン)

武官を武班(ム バン)

両者をあわせ

官職に就いている人を

両班といった

「班=序列」のことで

朝廷において

南面の国王に向かって

右側に文官

左側に武官

が整列

両 班(南でヤンバン、北でリャンバン)

身分制度

「良民」と「賤民」に二分

「良民=自由民・納税、国役の義務を負い

「両班(文班、武班)」

「中人(下級役人、技術官など)」

「常民(農民、商人、職人)」

に分けられた

↓↑

「賤民」は

「奴隷―奴婢」と

「白丁(ペクチョン)」

「才人(広大・芸人)」

「官妓(役所に所属する酌婦)」

「牽令(キュンエン・牛馬を引く者)」

「砲手(猟師)」

「水尺(スチョク・狩猟民)」

「駅卒(駅の使用人)」

「巫女」

「僧侶」

など・・・

「奴婢」は

「公奴婢―国家に所属するもの」

「私奴婢―個人に所属するもの」

に分けられ

奴婢は

「公奴婢」

「私奴婢」

とも

「入役奴婢」と「納貢奴婢」

とがあった

「入役奴婢」は

国の労役や主人の雑役に従事

「納貢奴婢」は

国や主人から独立の生計を営み

一定の身貢をする義務

「奴婢」は

売買、贈与、相続の対象

父母の一方が奴婢の場合は

子も奴婢となった

↓↑

「両班」が罪を犯し「奴婢」になったり

「奴婢」が軍功などで

「中人・常民」になった

↓↑

晏

アン・くれる

おそ・さだ・はる・やす

おそい・日が低く落ちかかるさま・時刻がおそい

晩(夜・おそい)

↓↑

「何晏也=ナンゾ晏キヤ(論語)」

やすらか・やすい

ーーーーー

1894年3月28日

閔氏政権によって

開化派の中心人物

金玉均

が

閔妃の刺客である

洪鐘宇

の回転式拳銃で暗殺

5月31日

閔氏政権に対し農民が蜂起し

甲午農民戦争勃発

閔氏政権は

宗主国

清に軍の出動を要請

日本も朝鮮へ出兵

1894年7月23日

日本軍は景福宮を占領

日本は

興宣大院君(高宗の父)の復権を行い

開化派の

金弘集政権は

日本の支援のもと

甲午改革を進め

日清戦争は日本が勝利

1895年4月17日

下関条約が締結

政権を追われていた

閔妃の一族は

ロシア公使

カール・イバノビッチ・ヴェーバー

ロシア軍の力を借りて

クーデターを行い

1895年7月6日

政権奪回

日本公使

三浦梧楼

軍事顧問

岡本柳之助

らは

露派の

閔妃を排除するクーデター

1895年10月8日午前三時

日本軍守備隊

領事館警察官

日本人壮士(大陸浪人)

朝鮮親衛隊

朝鮮訓練隊

朝鮮警務使

が

景福宮に突入

騒ぎの中で

閔妃は斬殺

遺体は焼却

興宣大院君

と

閔妃

の権力闘争

10月10日

日本政府は

小村寿太郎

外務省政務局長を京城に派遣

三浦梧楼は

10月24日後任に免官処分

小村が

特派大使として

井上馨

が京城に派遣

軍人8人は

第五師団の軍法会議

三浦ら48名は謀殺罪等で起訴され

広島監獄未決に収監

証拠不十分で免訴、釈放

朝鮮では

閔妃暗殺の2日後(10月10日)

閔妃の死亡が公表される前に

大院君が

閔妃の王后の地位を剥奪し

平民に落とす詔勅公布

小村壽太郎の助言で

11月26日に再び王后閔氏に復位

朝鮮の裁判

「王妃殺害を今回計画したのは、私」

と証言した

李周会(前軍部協弁=次官)

朴銑(日本公使館通訳)

尹錫禹(親衛隊副尉)

3人とその家族を

三浦らの公判中の同年10月19日に処刑

ーーーーー

・・・???・・・フランス国歌に怒るフランス人にあったコトがあるけれど・・・「ダイサンカイキュウ」ってナンなんだか・・・「フランスの平家の平民」・・・?

「第三身分とは何か(だいさんみぶんとはなにか」、フランス語: qu'est-ce que le tiers état )、エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスが表したパンフレット。フランス革命の原動力。タイトルは「第三階級とは何か(1789年初版)」とも訳される・・・

・・・アベ(坊主)=シェイエス(総裁政府の5人の総裁のひとり(ルーベルの後任))・・・

↧

November 30, 2017, 5:13 am

・・・なんか「ジャパン」を検索していたら以下のブログを発見・・・勝手に参考させてもらって、勝手に添付してしまったけれど、世の中には面白くて、スゴイ人がいるねッ!・・・原文は・・・

ーー↓↑ーー↓↑ーー↓↑

「アメリカにある地名 Japan の意外な由来

リアルETの英語学習

高校入試&TOEIC/BIGLOBEウェブリブログ」

http://studyenglish.at.webry.info/201706/article_25.html

ーー↓↑ーー↓↑ーー↓↑

ジャパン(Japan)

アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡

非法人地域

北緯38度14分21秒

西経91度18分21秒

セントルイスの都市圏内

セントルイスから

南南西へ約120km

カトリックの

セントルイス大司教区管轄下

ジャパン聖殉教者教会が立地

教会の住所は

法人化された市である

サリバン・・・サリバン先生・・・奇蹟の人・ヘレン・ケラー

↓↑

ジャパン(Japan)という名の郵便局

1860年に建てられ

1908年に廃止

ーー↓↑ーー

1860年

干支=庚申・・・更新・後進・行進・亢進・交信・後身・口唇

「庚申信仰」・・・猿田彦

日本(天保暦)

安政六年十二月九日~安政七年三月十七日

万延元年三月十八日~万延元年十一月二十日

皇紀2520年

清王朝

咸豊九年十二月九日~咸豊十年十一月二十日

朝鮮

檀紀4193年

李氏朝鮮

哲宗十一年

↓↑

2月10日

咸臨丸、太平洋横断航行

↓↑ ・・・咸臨丸=江戸幕府の軍艦

木造でバーク式の3本マストの蒸気コルベット

旧名(オランダ語名)は

Japan(ヤパン号・ヤッパン号・ヤーパン号)

「咸臨=君臣が互いに親しみ合うこと(易経)」

軍艦奉行

木村芥舟は咸臨丸の司令官として

遣米副使を命じられ、乗組士官を選考

運用方

佐々倉桐太郎、鈴藤勇次郎、浜口興右衛門

らを任命

測量方

小野友五郎、伴鉄太郎、松岡磐吉

らを任命

蒸気方

肥田浜五郎、山本金次郎

らを選定

従者

福澤諭吉

勝海舟

らを同乗

通訳

中浜万次郎

米国側との連絡に

米海軍大尉ジョン・ブルック

↓↑ ら米国軍人の乗艦を幕府に要請し認可

万延元年

一月十九日

浦賀を発った咸臨丸は

二月二十六日

サンフランシスコに到着

木村芥舟ら一行は

遅れて到着した正使一行と共に

市民の熱烈な歓迎をされ

現地の人々との交流も行った

ワシントンへ向う正使一行と別れ

↓↑ ↓↑

↓↑ 小栗忠順=日米修好通商条約批准のため

咸臨丸と伴走した

米艦ポーハタン号で渡米

新見正興

村垣範正も米艦ポーハタン号で渡米

正使-新見正興

副使-村垣範正

監察-小栗忠順

勘定方組頭-森田清行

外国奉行頭支配組頭-成瀬正典

外国奉行支配両番格調役-塚原昌義

帰路は

ナイアガラ号にて大西洋航路で

南アフリカ・インド経由で帰国

9月27日に江戸へ到着

村垣範正は航海日誌

↓↑ 「村垣淡路守公務日記=遣米使節日記」

↓↑ を残した

37日後の

3月17日

サンフランシスコへ到着

閏三月十九日

サンフランシスコを発って

咸臨丸はホノルル経由で

↓↑ 五月五日に浦賀へ帰還

![]()

2月26日(安政七年二月五日)

午後7~8時頃

横浜の本町通り(中区本町)で

オランダ人船長の

W・デ・フォス(Wessel de Vos)

N・デッケル(Jasper Nanning Dekker)

が攘夷派により斬殺

3月

サルデーニャ王国・・・猿出重似也?

フランスへの

サヴォイア・ニース割譲と引き換えに

中部イタリア諸国

(パルマ・モデナ・トスカーナ・ロマーニャ)

を併合

3月24日(安政七年三月三日)

桜田門外の変

大老「井伊直弼」が暗殺・・・彦根藩主、井伊直弼

「現今判取、云い直す化」?

4月8日(万延元年三月十八日)

元号が

安政~万延

に改元

5月17日

ドイツのサッカークラブ

TSV1860ミュンヘンが設立

7月2日(ユリウス暦6月20日)

ロシア帝国の輸送船

「マンジュール号」が・・・・「饅頭留・万重留」?

金角湾・・・・「金角湾=ロシア語

↓↑ ブーフタ・ザラトーイ・ローク」は

ロシア沿海の

ウラジオストクにある入り江

アムールスキー半島の先端に

角状に細長く切れ込んでいる」

「金角湾(トルコ語 Altın Boynuz

ギリシア語 Χρυσόν Κέρας

金の角の意)

トルコのイスタンブールにある湾

↓↑ トルコ語ハリチュ(Haliç・ハリチ=入り江)」

に到達

湾の北岸に砦の建設を開始

ウラジオストク開基の日

9月7日

ジュゼッペ・ガリバルディ

両シチリア王国の

首都ナポリに入城・・・・名補理

翌10月

両シチリア王国の・・・・「細々里・昔昔里」

「示地理蛙」?

版図である

シチリア・・・・・・・・「史知理亜」

を含む

南イタリアを

サルデーニャ王国・・・・「猿出重似哉」

国王

ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に献上

11月6日

エイブラハム・リンカーン・・・エイプ・ラ・ハム・リン・カアン

↓↑ 瀛 部 覶 葉務 臨 化案

アブラハム=脂食む ape=類人猿・直立して歩く

尾のないサル

ape=chimpanzee・gorilla

↓↑ orangutan・gibbon・cf.monkey

アメリカ合衆国大統領に当選

12月

アメリカ南部諸州が

合衆国からの離脱を宣言

ーー↓↑ーー

1908年

干支=戊申・・・椄知の重の申(上海・猿・猴・猨・狙)

狙う・狙撃

日本

明治四十一年

皇紀2568年

中国

清王朝

光虬三十三年十一月二十八日~光虬三十四年十二月九日

朝鮮

大韓帝国・隆熙二年

↓↑

2月1日

ポルトガル国王

カルロス1世

皇太子ルイス・フィリペが暗殺

2月18日

移民に関する

日米紳士協約締結

(日本は米国への新規移民を禁止することを約束)

3月5日

時事新報社

シカゴ・トリビューンの世界美人コンクールの

日本予選として日本初の美人コンテストを開催

3月7日夕方~9日夕方

北海道釧路地方で暴風雪

(家屋倒壊により釧路町で19人、昆布森村で18人圧死)

3月8日

ニューヨーク

女性労働者が

パンと婦人参政権を要求するデモ

(国際女性デーの由来)

3月9日

インテルナツィオナーレ・ミラノ創立

3月22日

東京大久保で

出歯亀事件発生

黒板勝美「国史の研究」

4月27日

第4回夏季オリンピック

ロンドンで開幕(〜10月31日)

4月28日

第1回ブラジル移民を乗せた

笠戸丸が神戸港を出港(6月到着)

5月15日

第10回衆議院議員総選挙

5月20日

ジャワ

民族主義的政治結社

プディ・ウトモ結成

6月10日

日新火災海上保険設立

6月22日

赤旗事件(大杉栄、荒畑寒村ら14名を検挙)

6月30日

シベリアでツングースカ大爆発

7月1日

銚子無線電信局(銚子無線電報サービスセンタ)開局

7月4日

第1次西園寺内閣総辞職

7月10日

ヘイケ・カメルリング・オネス

ring・link→平家・亀留吝具・嗚音素

初の「ヘリウムの液化」・・・helium・「縁有無の液果」?

に成功

7月14日

第2次桂内閣成立

7月23日・・・・七月二十三日・・・弘文天皇・大友皇子

オスマン帝国

青年トルコ人革命

7月24日

ロンドンオリンピック

男子マラソンで

ドランド・ピエトリが係員の助けを借りて

最初にゴールに辿り付いたが、失格

2着のジョニー・ヘイズが金メダル

7月25日

池田菊苗

「グルタミン酸を主要成分とせる

調味料製造法(味の素)」が特許登録・・・アジのモト

7月26日

アメリカ連邦捜査局設立

8月7日

ヴィレンドルフの

ヴィーナス発掘

9月16日

ゼネラルモーターズ(GM)創業

(ウィリアム・C・デュラント)

9月19日

グスタフ・マーラー交響曲第7番初演(プラハ)

9月23日

アルバータ大学創立

9月27日

米国でフォード・モデルT完成

9月30日

メーテルリンク童話劇・・・「目(女)重照(出留)吝句」

「青い鳥」初演(モスクワ)

清で

欽定憲法大綱発布(国会開設を公約)

10月1日

フォード・モデルT発売開始

10月3日

新聞プラウダ刊行(ウィーン亡命中のトロツキーら)

10月5日

ブルガリア

オスマン帝国から独立宣言

10月6日

オーストリア=ハンガリー帝国

ボスニアとヘルツェゴヴィナを併合

10月7日

セルビア王国とモンテネグロ公国が

反オーストリア=ハンガリー同盟を結成

10月18日

ベルギーがコンゴ自由国を併合

10月24日

日本統治下の台湾

縦貫線基隆・高雄間が全線開通

10月28日

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世

と

英軍大佐エドワード・ワートリー

の対談が

デイリー・テレグラフ紙に掲載

(デイリー・テレグラフ事件)

11月3日

米大統領選挙

ウィリアム・タフトが勝利

11月10日

国際ギデオン協会が

最初の聖書をホテルに配布

11月14日

清で光緒帝が崩御

翌日に西太后も崩御

11月13日

アンドリュー・フィッシャー

オーストラリア首相に就任

11月15日

「新フランス評論」創刊

11月22日

第1回日米野球

11月30日

高平・ルート協定締結

(日米両国の太平洋での現状維持や

清の領土保全・機会均等)

波多野精一「基督教の起源」

12月2日

愛新覚羅溥儀が清の皇帝に即位

12月16日

豪華客船「オリンピック」起工

12月21日

オスカー・スレイター事件起こる

12月22日

第25議会召集

12月28日

メッシーナ地震発生

↓↑

「アララギ」創刊(伊藤左千夫ら)

正宗白鳥『何処へ』

語劇の絶頂期

水俣村に日本窒素株式会社創設

中部で農民の抗税デモ

流刑が廃止される

ーーー↓↑ーーー

http://studyenglish.at.webry.info/201706/article_25.html

↓↑ ↓↑

Incidentally, on September 2, 1945, the signing of Japan's Instrument of Surrender was held on the battleship Missouri in Tokyo Bay--the flag that stood in the background had once flown on Perry's flagship Powhatan, and was brought from the United States for the occasion.

ちなみに、昭和20年(1945年)9月2日

東京湾の

戦艦ミズーリ艦上で

日本の降伏文書調印式が行われた際、

この時のペリー艦隊の

旗艦「ポーハタン」号に

掲げられていた米国旗が本国より持ち込まれ、

その旗の前で調印式が行われた。

(Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス)

↓↑

The community established its first post office November 13, 1860 with Absolam R. Dyson the first postmaster. He became a Confederate soldier. The post office closed March 17 to October 5, 1865. It remained open until January 31, 1908.

その地域は

1860年11月3日に初めての郵便局を建て

最初の局長は

ダイソン氏でした。

彼はその後

南部連邦政府の兵士となりこの地を離れました。

その郵便局は

1865年の3月17日~10月5日までは閉鎖されましたが

1908年の1月31日まで営業していました。

↓↑

The present church building was built in 1896

and the cemetery shortly afterward.

現在の教会の建物は

1896年に建てられ

その後すぐに墓地もできました。

↓↑

During the Second World War, the citizens of Japan, who pronounce the name of their town 'Jay-pan' resisted the pressure brought upon them to change their town's name."

第二次世界大戦の間は

ジャパンの住人たちは

自分たちの町の名前を

「ジェイパン」と発音することによって

敵国の名前がついた町の名前を変えろ

という圧力に抵抗しました。

↓↑

ここまでが新聞記事の引用です。

ここからは

これを引用した女性のブログ記事から。

Below is a map of Franklin County, Missouri from about 1920, I believe. It shows the townships, railroads and larger streams. An "x" represents a place that was a post office at one time, but had been closed by 1925, while an "o" represents a place that was still a post office as of 1925.

1920年ころの

ミズーリ州フランクリン郡の地図

郡区名,鉄道,大きな川

「×」印は一時期郵便局が置かれた場所

1925年までには閉鎖

「〇」印は

1925年の時点でまだ郵便局があった場所

![]()

![]()

↓↑

The northern boundary of Franklin County is the Missouri River, and it is one county west of St. Louis County.

フランクリン郡の

北の境界線はミズーリ川で

セントルイス郡から見て西にある郡の一つです。

↓↑

In the lower left area of the map is Boone Township, with the Bourbeuse River running across it. Below the river can be seen Japan, and below that Argo.

地図の左下の地域は

ブーン(Boone)郡区で

Bourbeuse川が流れています。

その川の下に

「ジャパン」

が見つかります。

その下は

「アーゴー(Argo)」です。

↓↑

アァゴォ・・・蛙鴉語嗚・・・嗚呼漁尾(互訖)

訖=言+乞=おえる・おわる=終→尾張

ついに=終に→対に・竟に・遂に

とまる・やむ・いたる・およぶ

コチ・キツ

ーー↓↑ーー↓↑

the Argo=ギリシャ神話のアルゴー号 (Argonaut)

英雄イアソン・・・位-朝臣=朝臣(あそん、あそみ)

684年(天武天皇十三年)制定の

「八色の姓」

をはじめ

黄金の羊の皮を求める

五十余人の冒険者たち

(アルゴナウタイ)・・・「阿留語名唄意(易)」?

を乗せた巨船・・・

ーーーーーー

Argo

アルゴー=南天の大星座

艫とも座(Puppis)・帆座(Vela)

羅針盤座(Pyxis)・竜骨座(Carina)

の4つの別々の星座に分けられる

ーーーーー

映画「アルゴ」

1979年

イラン革命の混乱のなかで起きた

アメリカ大使館人質事件を題材とした

2012年のアメリカ映画

第85回アカデミー賞作品賞を受賞

ーーーーー

「Thunderbirds are go!」・・・are go=出発・出動・発進

ready・準備完了

「オセロー」の旗手「イアーゴー(Iago)」

ーー↓↑ーー

フランクリン郡(Franklin County)は、

アメリカ合衆国ミズーリ州の東部、

ミズーリ川の南岸に位置する郡である。

2010年国勢調査での人口は101,492人であり、

2000年の93,807人から8.2%増加した。

州内では10番目に人口の多い郡である。

郡庁所在地はユニオン市(人口10,204人)であり、

同郡で人口最大の都市は

ワシントン市(人口13,982人[3])である。

フランクリン郡は

セントルイス大都市圏に属しており、

独立市である

セントルイス市と

ミズーリ州、

イリノイ州

にある周辺郡を

合わせると都市圏人口は280万人になる。

セントルイス市西の準郊外地域を構成している。

フランクリン郡は

1818年に組織化され、

建国の父である

ベンジャミン・フランクリン

に因んで名付けられた。

ーーーーー

郡内にはハーマン・ブドウ栽培地域に含まれる

ワイン醸造所があり、

また

ミズーリ川の両岸に跨る

ミズーリ・ラインランドと呼ばれる地域に属している。

田園部では

メタンフェタミンの製造と消費という問題があり、

2005年のA&Eテレビのドキュメンタリー

『Meth: A County in Crisis』

で取り上げられた。

ーーーーー

・・・ジャホン=邪本・蛇本・舎本・写本・・・

↧

↧

December 1, 2017, 5:27 am

・・・一昨日(おととい・イッサクジツ)、十一月二十八日、三笠の従姉が来て泊っていった。彼女、九州の福岡に懇意にしていた友人の「Yさん」が施設にい、札幌の「Kさん」と一緒にお見舞いを兼ねながら旅行してきたコトをハナシてくれた。福岡市は結構、巨大な都市らしい・・・それに「菅原道真の天神様」の本場・・・

![]()

ーーーーー

中世に商人による自治都市が形成され、

戦乱で度々焼き払われながらも

豊かな町人文化を育んだ。

豊臣秀吉の手で復興されたのち、

黒田(如水・孝高・官兵衛・シメオン)

・・・締め音・〆音・市目(女)音(怨)

が福岡城とその城下町を築き

那珂川を境に

西が城下町としての「福岡」

東が商人町としての「博多」

となった

江戸時代から明治時代初頭にかけて

福岡と博多は共存していたが

1876年(明治九年)に福岡と博多は統合され

福博(ふくはく)となり、その後、福岡と改称・・・

ーーーーー

・・・従姉とハナシているうちに「Yさん」の故郷「与論島」、隣接する「徳之島」、「沖縄」のハナシ、「西表島(いりおもてじま・沖縄県八重山郡竹富町に属する八重山列島の島)」のハナシ・・・

「吐噶喇列島(とかられっとう)」、「種子島」、最近の「バリ島アグン山」噴火のハナシが・・・2015(平成27)年5月29日の「瓢箪島の口永良部島(新岳で29日午前10時前に爆発的噴火)」のハナシになり・・・

そして「屋久島」のハナシになって、従姉が読んだ「林芙美子」の小説「浮雲」に跳び、そして、これも従姉が観たらしい「高峰秀子、森雅之」主演の映画「浮雲」まで飛んだ・・・

従姉のハナシでは映画の最期の場面が「屋久島」だったそうだが、ボクは小説もこの映画も観ていない。

記憶にある「浮雲」のタイトルは学校で習った「言文一致」の「二葉亭四迷の小説」、それも「原文」を読んだことはない・・・

従姉がコンピュータで映画「浮雲」を検索して欲しいと云うので、開けたら、作品が「1955年」、映画の舞台が戦前1943~戦後の混乱期・・・

「森雅之(もり まさゆき・1911年1月13日~1973年10月7日)は、北海道札幌郡上白石村(札幌市白石区)生まれ、東京都出身の俳優。父は小説家の有島武郎。本名は有島 行光(ありしま ゆきみつ)」・・・オフクロの本棚には2、3冊、有島武郎の小説がある・・・

映画「浮雲」のコンピュータのモニターには紹介記事で

おせい:岡田茉莉子

伊庭杉夫:山形勲・・・・・・・・観た映画の殆んどが悪役

向井清吉:加東大介・・・・・・・「大判」の名刺の牛ちゃん

仏印の所員・加納:金子信雄・・・日活映画の悪役

米兵・ジョー:ロイ・ジェームス・外人の悪役

信者:谷晃・・・・・・・・・・・岸田今日子の前の夫

などの名前が出てきて、あの役者が悪役でドウのコウの、とかのハナシになってしまった・・・

「森雅之」は

黒沢明の映画「白痴(4時間26分)」の主演者であることはダレかの映画評論で知っていたが・・・1951年(昭和26年)公開、舞台は昭和20年代の札幌ですか・・・

ーーーーー

黒澤 明

1910年(明治四十三年)3月23日~1998年(平成十年)9月6日

生年 庚戌(辛・丁・戊) 没年 戊寅(己・丙・甲)

生月 己卯(甲・ ・乙) 没月 庚申(己・壬・庚)

生日 丁亥(戊・甲・壬) 没日 丙辰(乙・癸・戊)

午未=空亡 5乙卯-6丙辰-7丁巳

ーーーーー

「丹治(にち・タンジ)」・・・?・・・「青空文庫」に「二葉亭四迷の小説・浮雲」が掲載されているが・・・覗いてみると、どうやら「難読漢字」は、この「浮雲」の「漢字に対する仮名振り小文字の発明=ルビ」にあるらしい・・・

↓↑

・・・なんか、今現在の「相撲業界」、「国会の森友、家計」の財務省や、文部省の役人、閣僚の答弁状況を揶揄しているみたいだが・・・

「それは課長の方が或は不条理かも知れぬが、しかし苟(いやし)くも長官たる者に向って抵抗を試みるなぞというなア、馬鹿の骨頂だ。まず考えて見給え、山口は何んだ、属吏じゃアないか。属吏ならば、仮令(たと)い課長の言付を条理と思ったにしろ思わぬにしろ、ハイハイ言ってその通り処弁(しょべん)して往きゃア、職分は尽きてるじゃアないか。然(しか)るに彼奴のように、苟(いやしく)も課長たる者に向ってあんな差図がましい事を……」

「イヤあれは指図じゃアない、注意サ」

「フム乙(おつう)山口を弁護するネ、やっぱり同病相憐(あいあわれ)むのか、アハアハアハ」

高い男は中背の男の顔を尻眼(しりめ)にかけて口を鉗(つぐ)んでしまッたので談話(はなし)がすこし中絶(とぎれ)る。錦町(にしきちょう)へ曲り込んで二ツ目の横町の角まで参った時、中背の男は不図(ふと)立止って、

「ダガ君の免を喰(く)ったのは、弔すべくまた賀すべしだぜ」

「何故」

「何故と言って、君、これからは朝から晩まで情婦(いろ)の側(そば)にへばり付いている事が出来らアネ。アハアハアハ」

「フフフン、馬鹿を言給うな」

ーーーーー

![]()

![]()

↓↑

「日本=ニチホン=丹治本」を同音異字の漢字を羅列していたら「丹治(にチ・タンジ)-本(もと・ホン)」になった・・・その意味を検索していたら・・・登場人物の名前らしいが・・・「丹治=タンジ=単字(単語)=丹次=嘆じ・歎じ」・・・「丹治=にじ=似字・似事」・・・「丹薬」による「治療」ではないのか?

「丹前・丹後・丹波・丹那・丹奈」などの地名と・・・

「丹=硫黄と水銀との化合した赤土・その赤色・埴輪の埴(はに)・丹塗り矢の丹色・辰砂・鉛に硫黄と硝石を加えて焼いて作ったもの・鉛の酸化物・黄色をおびた赤色で絵の具や薬用とする・主成分は四酸化三鉛・鉛丹(エンタン)・薬のこと(仁丹)」・・・

「丹=赤色の土・水銀と硫黄と化合した赤土・丹砂・朱砂・辰砂・ あか・あけ(朱)・あかし・あかく塗る・精鍊した薬の金丹(不老不死の藥)」・・・

「まごころ(誠心)・赤心にして僞なきもの」・・・

「牡丹(花の名)」・・・

「鼠姑(ソコ・わらじムシ)=等脚目ワラジムシ(草鞋虫)科の小型の純陸生甲殻類・甲殻綱等脚目の節足動物・灰褐色の長楕円形で、十数個の節から成り、ダンゴムシ(団子虫)に似るが扁平で、触れても球状にならない」・・・

「丹麥(ヂンマルク・デンマーク・Denmark)は

歐洲の國名=丁抹」・・・

↓↑

「丁(奇数・ひのと・火の弟」を「抹殺・抹消・塗抹」・・・?

・・・「火の弟」の「抹殺」・・・

「ハムレットの叔父(Claudius)」?・・・

「復讐劇」・・・ヤラレタラ、ヤリカエスのが鉄則?・・・

「Hamlet=ハムレット=甸国皇子・班烈多

狂公子・狂皇子」・・・

「Frailty, thy name is woman.

脆きもの、汝の名はオンナ

脆きもの、汝の名は日本」

「To be or not to be, that is the question.」

「沙翁(Shakespeare)=沙吉比亜」・・・

ーーーーー

ウィリアム・シェイクスピア

(William Shakespeare)

1564年4月23日・26日(洗礼日)

(1564年5月3日g)

~

1616年4月23日

↓↑

永禄七年三月十三日

グレゴリオ暦

西暦1564年5月3日 1616年4月23日

生年 甲子 没年 丙辰

生月 戊辰 没月 壬辰

生日 乙卯 没日 戊寅

子丑=空亡

六曜

先負

日曜日

ーーーーー

↓↑

「抹=さっとなする・こすりつける・マツ

一抹

塗り潰す

塗リ消す

抹殺・抹消・塗抹

すりつぶして粉にする

抹香・抹茶

こすりつける・塗りつける

「丹砂を以て面を抹し」

こすってなくす・塗りつぶす

こすって粉にする

「薬ヲこ(抹)スル・(日葡)」

「抹=扌(手)+末」=する・マツ

こする・こすって消す

塗って見えなくする

すって小さな粉末にする

小さいもの

琴の弦をなでて、

音を小さくおさえる」

ーー↓↑ーー

「浮雲」の本文の何処に

「丹治(にチ・タンジ)」が出てくるのやら・・・?

↓↑

日本=ジツホン=字通本・字椄本・実本

=ひホン=比本=比翻=秘本=卑本

=ニチホン=似知本=耳知本=二字補務=似字補務

=丹治本=昵補務

昵(ジツ)=日+尼(尸+七=牝)

↓↑ 尼(あま・ニ)=屍の牝・雌・女

↓↑

顋=思+頁=おとがい・あご

↓↑

拿破崙髭(ナポレオン)

比斯馬克髭(ビスマルク)

髭あり服あり

我また奚(なにを)かもとめんと

済した顔色(がんしょく)で、

火をくれた

木頭(もくず)と

反身(そっくりかえ)ッて

お帰り遊ばす、

イヤお羨(うらやま)しいことだ

盤帯(はちまき)

微塵(みじん)

左而已(さのみ)=それほど

非道(ひどく)

吝(おしま)ず

掙(扌+爭)了(かせぐ)

足掻(あがき)踠(足+宛・もがいて)

↓↑

ちんぷんかん(珍紛漢=珍糞漢=陳奮翰)

言葉や話がまったく通じず

何が何だか、さっぱりわけのわからない・・・

ちんぷんかんぷん

(珍糞漢糞=珍粉漢粉=珍紛漢紛=陳奮翰奮)

江戸時代の儒学者が難しい漢語つ使って

教養をひけらかしているのを聞いた庶民が

儒学者を冷やかすために作った言葉・・・

↓↑

薔薇(ばら)の花は頭(かしら)に咲て

活人は絵となる世の中独り文章而已(のみ)は

黴(かび)の生えた陳奮翰(ちんぷんかん)の

四角張りたるに頬返(ほおがえ)しを附けかね

又は舌足らずの物言(ものいい)を学びて

口に涎(よだれ)を流すは

拙(つたな)しこれはどうでも

言文一途

↓↑

1887年(明治20)第1編刊

1888年第2編刊

1889年第3編

を「都の花」に連載

官制の改革が行われた

1886年の東京を舞台に

内海文三・・・「得通視文簒」?

と従妹の

お勢

の相思相愛の関係が

文三

が役所を免職になったのち

変貌していくありさまを描く

世俗的なお勢の母親はともかく

新時代の教育を

身につけたお勢までが

なぜ

卑しい出世主義者の

「本田昇」・・・ほむたのぼる・・・

に惹(ひ)かれていくのか

文三・・・・・・文+三

にはわからない

異様なものとして現れてきた

世界の姿を問い続けながら

文三

は孤独のうちに

発狂寸前まで追い詰められていく・・・

↓↑

「昵=ジツ・ヂツ・ちかづく・なじむ

近づいて慣れ親しむ

昵近(ジッキン)・昵懇(ジッコン)

ほんとう・真実

まごころ・誠実

中身・内容・実質

成果・実績

なれる・なれしたしむ

昵交

狎昵(コウジツ)・親昵(シンジツ)

昵(ちか)づく」

ーー↓↑ーーー

言文一致=ゲンブンイッチ=原文一致・元文一致

↓↑

宣=宀+一+日+一・・・類字は「宜(よろしく・ギ)」

=のべる・のる・のたまう・セン

宣言・宣告・宣誓

広く行き渡らせる

宣教・宣伝・宣揚

天子や神が意向を述べる

宣旨 (センジ) ・宣命 (センミョウ)

院宣 (インゼン)・託宣(タクセン)

勅宣(チョクセン)・宣下(センゲ)

神や天皇が神聖なる意向を

人々に対し口で言ったりして表明

太祝詞事(ふとのりとごと)・祝詞・六月晦大祓

呪詞や名など

みだりに口にすべきでないことを

はっきりと言う

しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり

ひさ・ふさ・むら・よし

あまねく意向をわからせる

街宣・宣言・宣告・宣誓

宣戦・宣布

宣伝・街宣・託宣・不宣

↓↑

本居宣長(もとおりのりなが・ホンイセンチョウ)

ーーー↓↑ーー

宣化(センカ・宣言+変化)

天皇(テンコウ・転向)

同母兄の

安閑天皇に後嗣がなかったので

武小広国押盾尊

が即位して

宣化天皇

となった

武烈天皇

以来の旧臣

大伴-金村(かなむら)

や

物部-麁鹿火(あらかひ)

を

大連(むらじ)

↓↑ ・・・大連市=遼寧省の南部に位置

渤海と黄海に突き出た

遼東半島の南端

北緯38度43分~40度10分

仙台と同緯度

市花はアカシヤ

古名は「三山浦」

旧名=ダルニー市

日露戦争後ロシアに代わり

日本が中国大陸で統治し始めた

初めての都市が大連・・・

日本は古地図に見られる中国語の

地名「大連湾」からとった

これはロシア名の

ダルニ(遠い)と発音が似ている

1905年(明治38年)

ポーツマス条約により

日本の租借地である

関東州の一部

![]()

↓↑ 丹東市(タントンシ)=中国遼寧省南部

北緯40度07分33.32秒

鴨緑江を隔てて北朝鮮と接する国境の街

↓↑ 旧名は安東(アントン・あんどう)

とし

新たに

蘇我稲目を大臣

阿倍大麻呂臣を大夫(まえつきみ)

とした

新羅が任那を侵略したので

大伴金村に詔し

その子

大伴磐(磐は筑紫に留まった)・・・磐(いわい)=石井

と

大伴狭手彦

を遣わし

任那を助け

百済を救った・・・

一度失脚した

大伴金村

が

名誉挽回のために

軍を起こし

南朝鮮経営の失敗を挽回するため・・・?

・・・朝鮮経営は行き詰まっていた・・・

ーーー↓↑ーー

宣化=中国、河北省北西部の県

宣化区=中華人民共和国河北省張家口市の区

宣化県=中華人民共和国河北省張家口市の県

(宣化区とは異なる)宣化府

ーーー↓↑ーー

宣化天皇

↓↑

雄略天皇十一年?(467年?)

~

宣化天皇四年二月十日(539年3月15日?)

第二十八代天皇

(在位、宣化天皇元年12月(536年1月?)

~

宣化天皇四年二月十日(539年3月15日?)

諱 檜隈高田皇子

別称 建小広国押楯命

武小広国押盾天皇

父親 継体天皇

母親 尾張目子媛

皇后 橘仲皇女

子女

石姫皇女

小石姫皇女

倉稚綾姫皇女

上殖葉皇子

火焔(カエン)皇子・・・変えん・替えん・代えん

買えん・飼えん・化円

日影皇女

宅部皇子

他

皇居 檜隈廬入野宮

↓↑

皇后=橘仲皇女(たちばなのなかつひめみこ

仁賢天皇の皇女)

石姫皇女(いしひめのひめみこ

欽明天皇の皇后)

小石姫皇女(おいしひめのひめみこ

欽明天皇の妃)

倉稚綾姫皇女(くらのわかやひめのひめみこ

古事記に倉之若江王で男性

欽明天皇の妃)

上殖葉皇子(かみえはのみこ・恵波王・椀子)

丹比公(多治比真人・偉那公の祖)

某(夭逝、男女不明)

妃=大河内稚子媛(おおしこうちのわくごひめ)

火焔皇子(ほのおのみこ・椎田君・偉那公の祖

母不詳

日影皇女(ひかげのひめみこ

欽明天皇の妃)

宅部皇子(やかべのみこ

扶桑略記・本朝皇胤紹運録には

欽明天皇の皇子)

ーー↓↑ーー

諱は

檜隈高田皇子

(ひのくまのたかたのみこ・日本書紀)

和風諡号は

建小広国押楯命

(たけをひろくにおしたてのみこと・古事記)

武小広国押盾天皇

(たけをひろくにおしたてのすめらみこと・日本書紀)

継体天皇の第二子?

母は

尾張目子媛(おわりのめのこひめ)・・・尾張の目の子

安閑天皇の同母弟

欽明天皇の異母兄

ーー↓↑ーー

第二十八代天皇

名は

タケオヒロクニオシタテノミコト

継体天皇の第三皇子?

母は

尾張-連-草香の娘・・・草香=くさか=久坂・日下・草加・草薙

「目子媛 (めのこひめ)」

大和檜隈廬入野宮

に都

仁賢天皇の娘

橘仲皇女を皇后

在位期間中

蘇我稲目が大臣

↓↑

安閑天皇

が崩御したとき

子供がなかったために

同母弟の

宣化天皇が

満六十九歳で即位・・・69サイ・・・陸拾(足)玖

筑紫の官家の整備

大伴金村に命じて

新羅に攻められている

任那に援軍を送った

即位元年(536年?)

蘇我稲目が大臣

子の

蘇我馬子

以降の礎が築かれた

在位が

三年余

安閑・宣化朝は

父、

継体天皇

死後直ぐに即位した弟の

欽明天皇と

並立していたとの説(辛亥の変仮説)・・・?

宣化天皇の血統は

石姫皇女を通して受け継がれている・・・?

後裔氏族

多治比氏・・・他字比・他似比・丹治比

その末裔に

武蔵七党の

丹党

同じ

武蔵七党の私市党にも

多治比氏の末裔とする・・・

歌人・額田王は

宣化天皇の四世孫(玄孫)・・・

↓↑

「宣化記・古事記」

「弟(いろと)

建小広国押楯(たけをひろくこおしたて)命

檜垌(ひのくま)の

廬入野(いほり)宮に坐しまして

天の下治めらしめしき」

「宣化記」の系譜記事

宣化天皇が

二人の比売(ひめ)を娶って

産まれた御子が

男子三人・女子二人

子孫にあたる氏族の記録

宣化天皇陵

奈良県

橿原市の

畝傍(うね び)山の

南および南東一帯をさす古代地名

宣化天皇陵は

身狭桃花鳥坂上

(むさのつきさかのえ)陵・・・身狭=九州北部の古地名?

身狭=むさし=武蔵

宣化天皇陵

現在治定の

ミサンザイ古墳・・・「鷦鷯=三十三才=ミサンンザイ」

「仁徳天皇(大鷦鷯尊)

武烈天皇(小泊瀬稚鷦鷯尊)」

鷦鷯=ささき=佐々木

(橿原市鳥屋ミサンザイ古墳出土の

鉄剣銘

から

箭羅奈胆加(やらないか)大王

身狹-桃花鳥-坂上陵

(むさのつきさかのえのみささぎ)

桃花鳥=とう・つき・トキ(朱鷺・鴇・鴾・鵇)

コウノトリ目トキ科の鳥

↓↑

第二十八代宣化天皇(せんかてんのう)

異称

檜隈高田皇子

(ひのくまのたかたおうじ

武小広国押盾尊・日本書紀)

建小広国押楯命

(たけをひろくにのおしたてのみこと・古事記)

?~ 宣化天皇四年

73歳

在位期間

安閑二年(宣化天皇元年)

~

宣化天皇四年

父

継体天皇

第二子

安閑天皇の同母弟

↓↑

第二十八代天皇

武小広国押盾尊

(たけおひろくに おしたてのみこと)

漢風諡号

継体天皇の皇子

新羅(しらぎ)軍の

任那(み まな)侵入の際

大伴狭手彦を派遣

撃退

↓↑

「安閑・宣化天皇・欽明天皇」・・・???・・・

ーーーーー

・・・九州の「倭國王朝」は筑紫・・・「阿毎王朝」は肥後・・・

・・・「倭委奴國」は「怡土」・・・「怡土郡(いとぐん)は、福岡県(筑前国)の郡」・・・「伊都」は伊太利亜の「羅馬」or「バチカン=和地関」・・・41度=四拾壱(肆足壱←壹・位置)のタビ

和の地に関係・・・北緯41度54分・・・

函館市=北緯41度46分・・・

松前郡福島町=北緯41度29分・・・

亀田郡七飯町=北緯41度53分・・・

爾志郡乙部町=北緯41度58分・・・

ーーーーー

・・・

↧

December 2, 2017, 5:31 am

・・・「2017年12月01日・金曜日・丁酉年辛亥月壬戌日」ですか・・・六十干支、五十九番目の日・・・雪がドッサリ・・・イヨイヨ「冬」・・・

「壬戌(みずのえいぬ・ジンジュツ)の日

戌(辛・丁・戊)」・・・「印綬・正財・偏官」

明日は

「癸亥(みずのとのい・キイ)の日

亥(戊・甲・壬)」・・・「正官・傷官・劫財」

・・・六十干支、最後の六十番目の日・・・

ダレが考えだしたんだか、「年月日時」の「六十干支の組み合わせ」、「60⁴=3600×3600=12960000」・・・「壱阡貮陌玖拾陸萬」・・・キッと暇で「加減乗除」と「漢字文字弄(いじ)り」しかヤルコトがなかったのカモ・・・

ーーーーーー

・・・

↧

December 3, 2017, 6:41 am

・・・類字會名・・・万磨・・・?・・・ルイジアナ(Louisiana)・mamma・・・・new-嗚林・・・ニューオーリンズ(New Orleans・La Nouvelle-Orléans)・・・

ーーーーー

![]()

井上陽水 ドキュメント

『氷の世界40年』

~日本初ミリオンセラーアルバム

倫敦帰国・1973年9月13日・12月1日発売

https://www.youtube.com/watch?v=7AICHvLAPsk

井上陽水 - 氷の世界(ライブ)

NHKホール 2014/5/22

https://www.youtube.com/watch?v=3Nsl9BvUSbs

ルイジアナ・ママ

ジーン・ピットニー

Gene Pitney - Louisiana Mama

https://www.youtube.com/watch?v=4RwZVV31uG8

ジョーンバエズ/朝日のあたる家

https://www.youtube.com/watch?v=00-C7566LEM

stanton

sallwan

ルイジアナ(Louisiana)

フランス王ルイ14世

(Louis XIV、在位:1643年〜1715年)

に由来する

ロベール=カブリエ・ド・ラ・サールが

ミシシッピ川の流れるこの領域を

フランス領と宣言したときに

ラ・ルイジアーヌ(La Louisiane)

と名付けた

The 接尾辞の-ana(ないし-ane)は

ラテン語の接尾辞で

「特定の個人、対象または場所に関するもの」

を指す

「Louis」+「ana」=「ルイに関するもの」

を意味

フランス領ルイジアナは

フランス植民地帝国の一部として

現在のモービル湾から

カナダとの国境の北にまで延び

カナダ南西部の小部分を含んでいた

ワトソン・ブレイク遺跡

11のマウンドで構成

遺跡は約5,400年前、紀元前3500年頃

に建設

ーーーーー

・・・

↧

December 4, 2017, 11:49 pm

・・・ランダム検索・・・ 「小泉八雲・島根県松江で旧制中学教員となったのち、日本に帰化」・・・「小泉八雲(ラフカディオ・ハーン=パトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn)・父チャールズはアイルランド出身の軍医、母ローザはギリシャ、キシラ島の出身・明治二十三年(1890)来日・松江中学の英語教師となり小泉節子と結婚・明治二十九年イギリス国籍から日本国籍に帰化」・・・「来日前にニューオーリンズで新聞記者を務めていた」・・・

ーーーーー

小泉 八雲(1850年6月27日~1904年9月26日)

1850生年 庚戌(辛・丁・戊)1904没年 甲辰(乙・癸・戊)

0006生月 壬午(丙・ ・丁)0009没月 癸酉(庚・ ・辛)

0027生日 己酉(庚・ ・辛)0026没日 癸亥(戊・甲・壬)

寅卯=空亡

ギリシャ(当時イギリス領)

レフカダ島で誕生

東京府

豊多摩郡

大久保村

西大久保で死没

ーーーーー

「ニューオーリンズ港と北海道釧路市釧路港は姉妹港」・・・

↓↑

![]()

ミネソタ州

ミシシッピ川(ミシシッピがわ、Mississippi River)は、北アメリカ大陸を流れる河川の1つである。アメリカ合衆国のミネソタ州を源流とし、ミシシッピ川の水源であるイタスカ湖からメキシコ湾へと注いでいる。

「ミシシッピ」の名は、オジブワ族インディアンの言語で「偉大な川」を意味するmisi-ziibiまたは「大きな川」を意味するgichi-ziibiからの転訛

↓↑

アイオワ州

State of Iowa(眠たがり)

ーーーー

ジャパン (ミズーリ州)

ジャパン(Japan)

アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡

非法人地域

北緯38度14分21秒

西経91度18分21秒

セントルイスの都市圏内にあり

セントルイスからは南南西へ約120km

集落の中心部は

ハイウェイH

と

ハイウェイAE

との交差点付近

集落の中心部から

西へ約500mには

ジャパン

の名を冠した

カトリックの

セントルイス大司教区管轄下の

ジャパン聖殉教者教会が立地

教会の住所は

ジャパンから最も近い

法人化された市である

サリバン

となっている

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3_(%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%AA%E5%B7%9E)

↓↑

ジャパンという名の郵便局が

1860年に建てられ

1908年に廃止されるまで稼働

日本=Japan

にちなんで名付けられた地名・・・

Holy Martyrs of Japan,

Church of the (Japan).

Archdiocese of St. Louis

ーーーーー

ミズーリ川(Missouri River)

アメリカ合衆国中部を流れる川

ミシシッピ川の最も大きな支流で

本流の西側に位置

全長は4,130km

流域面積は

アメリカ合衆国本土のおよそ

6分の1

「ミズーリ」は

この地に先住した

インディアンのアルゴンキン語で

「泥の河」

という意味

この川は多量の泥を含むので

「Big Muddy・(Muddy=泥の)」

とよばれる

ーーーーー

ミズーリ州(State of Missouri)

ーーーーー

アーカンソー州(State of Arkansas

カンザ族と近縁の

クアポー族 (Quapaw) の言葉で

「下流の人々の土地」を意味する

「アカカズ(akakaze)」

あるいは

スー族の言葉で

「南風の人々」を意味する

「アカカズ(akakaze)」

をフランス語風に発音したのが

「アーカンソー(Arcansas)」

アーカンソーは

1803年

アメリカ合衆国が

ナポレオン・ボナパルト

から買収した

ルイジアナ領土の一部

北はミズーリ州に接し

東はテネシー州とミシシッピ州

西はオクラホマ州とテキサス州

南はルイジアナ州に接している

略称「Ark,AR」

州都は

「リトル-ロック(little-rock・little-lock」市

小-石

小石川診療所=小石川養生所

江戸時代に幕府が江戸に設置した

無料の医療施設

将軍徳川吉宗

と

江戸町奉行

大岡忠相の主導した

「享保の改革」における

下層民対策・・・貧民救済施設

享保七年(1722年)一月二十一日

麹(麦+匊)町(東京都新宿区)

小石川伝通院(三郎兵衛店)の

町医師である

小川笙船・・・笙=竹+生=竹管を十九、十三ならべた

しょうの笛

船=舟+八+口

(赤ひげ先生)・・・山本周五郎・黒沢明

が

将軍への訴願を目的に設置された

目安箱に貧民対策を投書

笙船は翌月に評定所へ呼び出され

吉宗は忠相に養生所設立の検討を命じた

建築費は金210両と銀12匁

経常費は金289両と銀12匁1分8厘

人員は与力2名、同心10名、中間8名

与力は入出病人の改めや

総賄入用費の吟味を行い

同心のうち

年寄同心は

賄所総取締や諸物受払の吟味を行い

平同心は部屋の見回りや

薬膳の立ち会い

「錠前(lock & key)」預かり

などを行った

中間は朝夕の病人食や看病

洗濯や門番などの雑用を担当

女性患者は

女性の中間が担当

享保七年(1722年)十二月二十一日

小石川薬園(小石川植物園)内に開設

建物は

柿葺の長屋で

薬膳所が2カ所設置

収容人数は40名

医師は

本道(内科)のみで

小川ら

七名が担当

はじめは

町奉行所の配下で

寄合医師・小普請医師

などの幕府医師の家柄の者が

治療にあたっていたが

天保十四年(1843年)から

町医者に切り替えられた

町医者のなかには

養生所勤務の年功により

幕府医師に取り立てられるものもいた

ーーーーー

「アーカンザス(kænzəs)・ar-KAN-zəs)」

「アーカンソー(ɑːrkənsɔ)・AR-kən-saw)」

を主張する論争があった

1881年

州議会立法で公式に

「アーカンソー」

と決定

開拓初期に

「クマ=熊」が多く棲息し

「クマの州=Bear State」

という愛称で呼ばれる・・・「クマモン」って?

ーーーーー

ジャパン(Japan)

アメリカ合衆国

ミズーリ州

フランクリン郡

↓↑

フランクリン郡(Franklin County)

アメリカ合衆国

ミズーリ州の東部

ミズーリ川の南岸

に位置する郡

郡庁所在地は

ユニオン市

同郡で

人口最大の都市は

ワシントン市

↓↑

フランクリン郡は

セントルイス大都市圏に属す

独立市

セントルイス市と

ミズーリ州

イリノイ州

にある周辺郡を合わせると

都市圏人口は280万人

セントルイス市の

西の準郊外地域を構成

フランクリン郡は

1818年

建国の父である

ベンジャミン・フランクリン

に因んだ名

↓↑

フランクリン郡

地域の前史時代は

幾つかの

インディアン文化が続き

ヨーロッパ人と遭遇したときは

オーセージ族

インディアン

が住んでいた

スペイン帝国が地域を支配した時代

最初のヨーロッパ人が入植

スペインの

丸太作り砦

サンフアン・デル・ミズリ

(1796年~1803年)

が現在の

ワシントン市に建設

アメリカ独立戦争後

移民が西に動き

探検家で

1799年

地域の開拓を始めた

ダニエル・ブーン

の家族と追随者もいた

その後の20年間

大半の開拓者は

アッパーサウスから来て

土地を耕すために

奴隷を連れてきていた

↓↑

1833年

ドイツ人移民

が地域に入り

奴隷所有者の数を上回るようになった

ドイツ人は奴隷制度に反対

子孫は南北戦争のときに

北軍の強い支持者

南軍の将軍

スターリング・プライス

が戦中にその部隊を率いて

地域を略奪して回った・・・

↓↑

南北戦争前に地域には蒸気船が往来(オウライ)

荷物や旅人の運搬に力を発揮

鉄道が開通すると交通の中心

南北戦争終戦時

製造業が興った

ーーーーー

小都市バーガーの近くの

バイアス・ブドウ園は

1983年に指定された

ハーマン・ブドウ栽培地域の中にある

ニューヘイブンに近い

レブラー・ブドウ園と

ワイン醸造所もその中にある

ミズーリ川両岸にある

ワイン醸造所は

ミズーリ・ラインランド

と呼ばれ

そのブドウ園は19世紀半ばに

ドイツ系移民が始めた

禁酒法時代以前は

ミズーリ州が国内でも

第2のワイン製造州だった

禁酒法時代には

宗教的な目的で許される

ワインを除いて

全て閉鎖

州内のワイン産業の再建は

1960年代

田園部で

違法薬物の

メタンフェタミン

の製造

薬物と戦う郡役人の様子が

2005年

A&Eテレビのドキュメンタリー

『Meth: A County in Crisis』

で取り上げられた

ーーーーー

セントアルバンズ近くの

セントチャールズ郡は

現在ミズーリ川の南岸

フランクリン郡の

オーガスタは

現在北岸にある

郡内を

バービューズ川が流れ

延長は107マイル (171 km)

この川が深く狭い峡谷を作り

大蛇行

ユニオン市の近くで

メラメック川に注ぐ

↓↑

フランクリン郡

オザーク高原に入っており

急峻な丘陵と深い谷、洞穴、泉

また陥没が特徴的な

カルスト地形

↓↑

設立

1818年12月11日

郡名の由来

ベンジャミン・フランクリン

郡庁所在地=ユニオン

ーーーー

非法人地域

北緯38度14分21秒

西経91度18分21秒

セントルイスの都市圏内

セントルイスから

南南西へ約120km

カトリックの

セントルイス大司教区管轄下

ジャパン聖殉教者教会が立地

教会の住所は

法人化された市である

サリバンのジャパン・・・

ーーーーー

フランス領ルイジアナ

最初のヨーロッパ人開拓者

フランス系カナダ人

セントルイスから約1時間南の

セントジェネビーブ

に最初の開拓地を造った

1750年頃

イリノイ・カントリーから移ってきていた

ミシシッピ川東岸にあった開拓村では

土地が痩せてきており

増加する人口を養うに足る平地が無かった

セントジェネビーブは農業中心として繁栄

小麦、トウモロコシおよびタバコを生産

余剰分を下流の

ルイジアナに船で運んだ

農産物は

ルイジアナ

ニューオーリンズ市

重要なものになった

1762年

フォンテーヌブロー条約

ヌエバ・エスパーニャ副王領とされ

1764年

ニューオーリンズ市から来た

フランス人によって

セントルイスの町が設立

1764年~1803年まで

ミシシッピ川西岸の流域は

その北限まで

フランス領ルイジアナと呼ばれた

スペイン人が

セントルイスに現れたのは

1767年9月

セントルイスは

ミズーリ川やミシシッピ川流域に広がる

インディアンとの毛皮交易中心となり

長い間地域経済の支配要素となった

交易会社と提携している者達は

セントルイスから毛皮を船積みして

ニューオーリンズ市まで運び

そこからヨーロッパの市場に送った

その見返りに様々な商品が業者に渡り

それがインディアンとの交易に使われた

毛皮交易とそれに関連する事業で

セントルイスは初期の金融中心となり

それで得た富によって

瀟洒な家を建て、贅沢品を輸入する者もいた

セントルイスは

ミシシッピ川

と

イリノイ川

が合流する地点に近く

農作地域からの産品も取り扱えた

ミシシッピ川による輸送と交易は

地域経済と一体のものとなり

セントルイスは地域最初の主要都市として

特に蒸気船が発明され川の交易が増えた後は

著しい発展を遂げた。

↓↑

ルイジアナ

1800年

ナポレオン・ボナパルトは

サンイルデフォンソ条約によって

スペイン領だった

ルイジアナをフランスに取り戻した

条約は秘密にしておかれた

ルイジアナは

1803年11月30日

にフランスに移管されるまで

名目上スペイン領だった

これはルイジアナが

アメリカ合衆国に移譲される

3週間前のことだった・・・

↓↑

アメリカ合衆国による

1803年のルイジアナ買収地の一部だった

ミズーリ州は

19世紀に西に向かう探検隊や開拓者の出発点で

「西部への玄関」という渾名がついた

セントルイスの西にある

セントチャールズは

1804年

ミシシッピ川から出発し

西部領土を探検し

太平洋に至った

ルイス・クラーク探検隊の

出発点かつ帰還目標地となった

セントルイスはその後長い間

西に向かう開拓者隊の重要な供給点

1812年

ニューマドリード地震

ミズーリ州西部の開拓者の多くが

アッパーサウスから移ってきたので

労働力として

アフリカ人奴隷を連れてきており

その文化と奴隷制度の継続を望んだ

ミズーリ川沿いの17郡に入った者が多く

そこはプランテーションによる

農業を可能にする平地であり

リトル・ディキシー

と呼ばれるようになった。

↓↑

1821年

ミズーリ妥協

奴隷州として州昇格を認められ

暫定州都は

セントチャールズに置かれ

1826年

州都はミズーリ川沿いの

ジェファーソンシティ

に移された

州の西側境界は

コーズマスを通る子午線で

定義されたので直線

コーズマスは

カンザス川が

ミズーリ川に合流する地点だった

この直線は

オーセージ境界線と呼ばれている

1835年

インディアンから土地を買収した

プラット買収によって

州北西隅に領域が付け加えられ

カンザス川より北側にある

ミズーリ川が州境になった

この領土追加によって

バージニア州に代わって

当時の国内最大の州になった

(当時のバージニア州は

ウェストバージニア州を含んでいた)

1830年代初期

モルモン教徒が北部州やカナダから移ってきて

インディペンデンス近くとその北に入植

昔からの開拓者(主に南部出身)と

モルモン教徒(主に北部出身)の間に

宗教と奴隷制度を巡って紛争

1838年

モルモン戦争

1839年

リルバーン・ボッグス知事が

「根絶命令」

昔からの開拓者が

モルモン教徒を

ミズーリ州から追い出し

その土地を没収した・・・

↓↑

ーーーーー

・・・

↧

↧

December 5, 2017, 11:57 pm

・・・音別町・・・音(おと)を別(わ)ける・「化和字理が塞(ふさ)がる」・・・「連」=むらじ・レン=「聯」・・・「大連(おおむらじ・ダイレン)」は「大聯(おおむらじ・ダイレン)」・・・じゃぁ、「蓮華(はす・芙・荷・水草の名・水中に自生・葉は円形で水面に浮く)」=「艹+聯」+「華」、「南無妙法蓮華経=ナンミョウホウレンゲキョウ=南無妙法蓮華経」・・・「南無=南には無い」なら「北に有る=北有」だろう・・・「北に有るモノ」は「妙(女少)」の「法(氵十一ム)」の「艸(艹・サ・草冠)と聯の連結した経」?・・・「オンナがスクナイ」って、「奇妙」である?・・・エスキモーでは「ういご(初子・初児」が女の子ならば「生贄」にしたらしいが・・・

「北極星」は北に有るのは確かだが・・・熊になった母親カリストーと息子アルカス・・・ママの命、危なかったが、中国北方の種族は概ね「大王・汗・種族長」が死ねば、次世代の族長は「父親に関係した女性」や「兄弟姉妹」、その「親族」も粛清した・・・

「genocide」・・・「臥薪嘗胆」の解決策だったカモ・・・「運命共同体、民族主義者」の大陸も半島も、隣国の怨恨は粘ッ濃い・・・

だが、「神(旧約聖書)」も執拗(しつこ)い・・・「カインの復讐は七」、その「アダムの七代目、カインの末裔,メトサエルの子レメクの復讐は七拾七倍」・・・発端は「Gatt or God or Goat・・・got」カモ・・・

「アルクス(円弧・弧(えんこ・こ)のラテン語=アルクス (arcus)・虹のラテン語プルウィウス・アルクス(pluvius arcus)」・・・

「蓮華・蓮根・蓮台・紅蓮 (ぐれん)・白蓮(びゃくれん)」・・・「法華宗」は日本に於ける「プロテスタン(聖書に記録されたコトのみの信仰)」だろう・・・なるほど、「信長」は「法華宗」が論争に負けても「法華経」の信徒だったらしい・・・

お経もヒトが記録したモノだけれど・・・ヤッパ、「本当」もアテにならない人間のやることである・・・念仏解釈や神話口承伝説と同次元かも・・・人間の「証人=ショウニン=承認・上人・聖人」はアテにならないカモ・・・

ーーーーー

「聯=耳+幺+幺+丱」・・・

「蓮」→「艹+聨」→「耳+茲+丱」・・・

「茲(ここに・ここ・ジ・シ)=現在の時点・場所を示す語

この時・この場所で」・・・

「聨」の異体字は、「聨・聫・聮・䏈・联(→朕?)

つらなる・つらねる・つづく・レン」

「聯」は「連」に書きかえられるようになった

「合従聯(連)衡」=「合従=秦に対抗するために

他の6国の連合を蘇秦が説いた」

「連衡=秦が他の6国と個別に

同盟を結ぶことを張儀が説いた」

↓↑

「同音の漢字による書きかえ(報告)」

第32回国語審議会総会(昭和31.7.5)で

文部大臣宛に報告したもの

「文部科学省 用字用語例(平成23.3最新改定)」

で

「聯絡=レンラク=連絡」と書くようになった

聯=耳+幺+幺+丱・・・耳+茲+丱

異体字は、聨・聫・聮・䏈・联

つらなる・つらねる・つづく

「聯」は「連」に書きかえられるようになった

「同音の漢字による書きかえ(報告)」

第32回国語審議会総会(昭和31.7.5)で

文部大臣宛に報告したもの

「文部科学省 用字用語例(平成23.3最新改定)」

で

「聯絡=レンラク=連絡」と書くようになった

「聨合=聯合=レンゴウ=連合」

聯珠・聯綿

対にする・二つならべる

対聯・柱聯

「連」が書きかえ字

対聯(タイレン)・柱聯(チュウレン)

門聯(モンレン)

聯なる

聯句(レンク)・聯繫(レンケイ)・聯亙(レンコウ)

聯合(レンゴウ)・聯珠(レンジュ)・聯想(レンソウ)

聯隊(レンタイ)・聯袂辞職(レンベイジショク)

聯邦(レンポウ)・聯盟(レンメイ)・聯綿(レンメン)

聯絡(レンラク)・聯立(レンリツ)

聯珠・聯綿

対にする・二つならべる

対聯・柱聯

「連」が書きかえ字

対聯(タイレン)・柱聯(チュウレン)

門聯(モンレン)

聯なる

聯句(レンク)・聯繫(レンケイ)・聯亙(レンコウ)

聯合(レンゴウ)・聯珠(レンジュ)・聯想(レンソウ)

聯隊(レンタイ)・聯袂辞職(レンベイジショク)

聯邦(レンポウ)・聯盟(レンメイ)・聯綿(レンメン)

聯絡(レンラク)・聯立(レンリツ)

音別町・・・音(おと)を別(わ)ける

音(おと)の分別

↓↑ ↓↑ ↓↑

北海道

釧路支庁管内

白糠郡・・・白糠(しろぬか)・・・ 庶路(しょろ)

シライカラ=シラリカ・sirar-ika

アイヌ語の意味

「潮越す・満潮時、川に潮が入ったため」?

「シララ=潮」

「岩=シラリカ(shirar-ka)は

潮が・岩礁に・溢れる」・・・

「シラリカㇷ゚=shirar-ika-p

(白い潮が?)岩を・越える・処」

「シラ」が「岩・磐・石」・・・

「ウカウ(u-ka-u・互いに・上に・ある

重なりあう)」・・・浮こう・宇高?

に存在した町

北緯42度53分

東経143度55分

アイヌ語の

「オム-ペッ=川尻・塞(ふさ)がる・川」

かわじりが塞がる・・・降雪での水止めのダム?

に由来

ニレ(楡)の・・・似れ・煮れ・仁連・仁禮・仁礼・・・似例

皮を浸した・・・・化話(掛倭)にヒタシタ(比他史多)?

「オン-ペッ(発酵する・川)」

に由来

↓↑

函館市・・・室町時代の1454年(享徳三年)

津軽の豪族、河野政通が函館山の

北斜面にあたる

宇須岸(ウスケシ=アイヌ語「湾の端」)

に館を築き、形が箱に似ていることから

「箱館」と呼ばれるようになった

アイヌ語の「ハクチャシ(浅い・砦)」

に由来する説も・・・

北緯41度46分

東経140度43分

ーー↓↑ーー

ゴールド-カントリー(Gold Country)、

or

マザーロード・カントリー、ロード(lode)

は鉱脈を意味する

アメリカ合衆国

カリフォルニア州の

中央部から北東部に

掛けての地域の呼称

1849年

カリフォルニア・ゴールドラッシュ時代

フォーティナイナーズ(49)・・・四拾九・肆足玖

と呼ばれた

移民の波を引き寄せた

鉱物資源

金鉱脈があることで

名前がつけられた

↓↑

エルドラド郡コロマ・・・ころま・虚賂瞞(万・萬)

サッターズミル・・・・・索椄蛙事・見る

コロマ、エルドラド郡

北緯38度4分

西経120度8分

↓↑

松江市・・・・・出雲神話

北緯35度28分

東経133度2分

↓↑

松江市位置

北緯35度27分

東経133度03分

↓↑

福島市・・・・・附句揣摩

北緯37度45分

東経140度28分

↓↑

宮城県・・・何故、「宮城(キュウジョウ)」なのか?

「M天皇」が居た場所?・・・

明治天皇=諱は睦仁(むつひと)→六=陸

御称号は祐宮(さちのみや)

宮城郡は奈良時代から国府が置かれてきた

「宮宅(みやけ)」が「宮城」?・・・

仙台市

北緯38度16分

東経140度52分

↓↑

多賀山地

茨城県北東部

阿武隈高地の南部

北緯36度37分

東経140度35分

阿武隈高地

↓↑

茨城県

水戸市・・・常陸・常盤・日達・日立・・・比建(達)

北緯36度21分

東経140度28分

↓↑

東京

北緯35度41分

東経139度41分

↓↑

京都府

北緯35度1分

東経135度45分

↓↑

阿蘇

北緯32度53分

東経131度6分

↓↑

鹿児島

北緯31度33分

東経130度33分

↓↑

紹興市(会稽)

浙江省

北緯30度00分

東経120度35分

↓↑

上海・・・・・申=さる=猿

北緯31度10分

東経121度29分

↓↑

ロサンゼルス・・・Los Angeles=羅府

Los Angeles・・・天使

北緯34度3分0秒

西経118度15分0秒

↓↑

ニューオリンズ・・・ニューオーリンズ

英語 New Orleans

仏語 La Nouvelle-Orléans

北緯29度57分

西経90度4分

↓↑

ミズーリ・・・・・・水雨里(利)

ジャパン(Japan)

アメリカ合衆国

ミズーリ州

フランクリン郡

サリバン・・・・・・Sullivan・・・「作理判・猿番」?

サリバン(Sullivan)は

英語圏の姓、地名

アイルランド語由来で

「小さくて黒い目」の意味

北緯38度14分21秒

西経91度18分21秒

↓↑

アレクサンドリア・・・Alexandria・亜歴山

北緯31度11分

東経29度55分

↓↑

ローマ・・・・・・・・Rome・羅馬

北緯41度53分

東経12度28分

↓↑

ロンドン

London

倫敦

北緯51度30分

西経0度07分

↓↑

聖パトリック (Saint Patrick) とも・・・

パトリキイとも・・・「葉録理奇異(規意)」?

アイルランド語では・・・Ireland・愛蘭・・・阿蘭?

↓↑ 王竜(ワンロン)は貧農

豪族黄家の奴隷

阿蘭(アーラン)を妻にもらう

「大地(The Good Earth)」

パール・S・バックの長編小説

(1931年)

「息子たち(1932年)」

「分裂せる家(1935年)」

三部作 "The House of Earth"

↓↑ エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)

「江戸賀蛙・鴉(蛙)乱・報」?

1809年1月19日 ~1849年10月7日

↓↑ ↓↑

1809生年戊辰(乙・癸・戊) 己酉(庚・ ・辛)

0001生月乙丑(癸・辛・己) 癸酉(庚・ ・辛)

0019生日乙未(丁・乙・己) 丙戌(辛・丁・戊)

辰巳=空亡

↓↑ ↓↑

アメリカ合衆国の小説家、詩人、評論家

マサチューセッツ州ボストンに生まれ

両親は旅役者

両親は

イングランドからの移民

両親を若くに失い

商人

アラン家に引き取られ育った

「アッシャー家の崩壊」

「黒猫」

「モルグ街の殺人」

「黄金虫」

などの短編作品を発表

1845年

詩

「大鴉」でも評判

1833年

13歳だった従妹

ヴァージニア・クレムと結婚

1847年

結核によって彼女を失い

1849年

↓↑ ポーも死亡

Pádraigと綴り

ポーリク

などと発音・・・

↓↑

ラフカディオが

一般的に

ファーストネームとして知られているが

実際は

ミドルネーム・・・

アイルランドの守護聖人

聖パトリック

にちなんだファーストネームは

「ハーン」自身

キリスト教の教義に懐疑的で

この名をあえて使用しなかった・・・

↓↑

ファミリーネームは来日当初

「ヘルン」とも呼ばれていた

松江の島根県立中学校への

赴任を命ずる辞令に

「Hearn」を「ヘルン」と表記し

当人もそのように呼ばれることを気に入って定着

妻の節子には

「ハーン」と読むことを教えた

Hearn

O'Hearn

は

アイルランド南部では多い姓・・・

↓↑

日本

東京府

豊多摩郡・・・とよたま

大久保村・・・おおくぼ

西大久保・・・にしおおくぼ

↓↑

レフカダ島

(ギリシア語 Λευκάδα

Lefkada、ギリシア語発音: [le̞fˈkaða])

イオニア海(地中海の一部)に位置する

ギリシャ領の島

地理的・行政的な

イオニア諸島地方に属する

最大の都市は

レフカダ (Lefkada (city))

↓↑

北緯38度43分

東経20度39分

諸島イオニア諸島

↓↑

古名は

レウカス島

(古代ギリシア語: Λευκάς / Leukás)

この地名は

ギリシャ語で

「白」を意味する

「レフコス」

あるいは

「白い岩」を意味する

「レフカタス」

に由来する・・・

↓↑

中世には

アヤ・マウラ島(Αγία Μαύρα)

の名でも呼ばれた

この島は長らく

ヴェネツィア共和国

と

オスマン帝国

の統治下にあり

イタリア人たちは

サンタマウラ(イタリア語: Santa Maura)

トルコ人たちは

アヤマウラ(トルコ語: Ayamavra)

の名で呼んだ・・・

↓↑

島には

青銅器時代(紀元前3000年~紀元前1000年)

の遺跡があり遺物が発見

↓↑

古代ローマの地理学者

「ストラボン」によれば

アカルナニア (Acarnania) の

海岸部は

古い時代に

「レウカス(Leucas)」

と呼ばれていたという

レウカスは

紀元前7世紀に

コリントス人

によって植民が行われ

水路が開鑿されて

本土と切り離された

ペロポネソス戦争中

レウカスは

スパルタを盟主とする

ペロポネソス同盟に参加

↓↑

紀元前338年

マケドニア王国の

ピリッポス2世

による支配下に置かれ

その後

古代ローマの領域に入る

紀元前2世紀に

ローマに反乱

↓↑

1204年

イピロス専制公国

第4回十字軍後の混乱の中で自立

レフカダ島もその領域に含まれた

1294年

ニケフォロス1世が

娘の

マリア

を

ケファロニア宮廷伯

ジョヴァンニ1世

オルシーニ

と結婚させた際

レフカダ島は娘の所領として贈られた

オルシーニ伯によって建設された

サンタマウラ要塞は

当時の島の中心地であった

後、

島の領主は

アンジュー家

や

トッツィ家

に代わった

↓↑

1479年

オスマン帝国が島を占領

1502年~1503年

ヴェネツィア共和国が一時的に支配

1503年

オスマン帝国が奪回

1684年

ヴェネツィア共和国が島を占領

アマクシヒ(現在のレフカダ市街)

に首府が移された

↓↑

1797年

ナポレオン1世によって

ヴェネツィア共和国は終焉

レフカダ島を含むイオニア諸島は

フランス領イオニア諸島となった

1799年

ロシア海軍が諸島を占領

1800年

ロシアとオスマン帝国が設立した

共同保護国

七島連合共和国(イオニア七島連邦国)

の一部となった

1807年

ティルジット条約

イオニア諸島は

フランス帝国の支配下に戻されたが

1809年以降イギリスの攻勢にさらされた

レフカダ島は

1810年

イギリスによって占領

1815年

第二次パリ条約

イギリスの保護国として

イオニア諸島合衆国

(United States of the Ionian Islands,

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων)

が樹立

レフカダ島

もその一部となった

1864年6月2日

イオニア諸島は

ギリシャ王国に引き渡された

レフカダ島

Λευκάδα=Lefkada

↓↑ ↓↑ ↓↑

ラフカディオ・ハーン

(小泉八雲)

は

この島の出身

「ラフカディオ」の名は

この島の名から採られている・・・

ーーーーー

ーーーーー

ダブリン

(Dublin・Baile Átha Cliath・Dubh linn)

北緯53度20分

西経6度15分

アイルランド島東部の都市

アイルランドの首都

リフィー川河口に位置し

その南北に町が広がる

2世紀のアレクサンドリアの

地理学者

プトレマイオスの文献に

エブラナとしるされている

住民である

ケルト人は

291年

レンスター軍との戦いで勝利

ダブリンの

アイルランド語の名称

ブラー・クリー

は、この勝利のあとにつけられた名称

↓↑

450年ごろ

パトリキウスによって

キリスト教に改宗

9世紀半ば頃

リフィー川から攻め上がってきた

ノルマン人ヴァイキングが

ケルト人の町を破壊し城砦を築き

これをゲール語で

「黒い水たまり」=「ドゥヴ・リン(Dubh Linn)」

と呼んだ・・・

↓↑

3世紀の間

アイルランドの住民は

デーン人からたびたび

ダブリンを奪回

1171年

デーン人はイングランドの

ヘンリー2世

にひきいられた

アングロ・ノルマン人

によって追放

ヘンリー2世は

1172年に

ダブリンに宮廷をおき

イングランドの都市

ブリストルの属領とした

ダブリンは

イングランドの

アイルランド支配の拠点となった

1534年

反乱

アイルランドの

愛国者

フィッツジェラルド

が一時支配

↓↑

17世紀

イギリスの

ピューリタン革命の間

ダブリンは

クロムウェルの

議会派勢力に包囲

1798年

アイルランド民族主義組織

ユナイテッド・アイリッシュメン

の蜂起に

ダブリン攻略の試みは失敗

1803年、1847年、1867年

蜂起がくりかえされ

1916年と1919年から1921年の

アイルランド蜂起

ダブリンは戦場となった

↓↑

17世紀末頃

大陸から来た

ユグノー

フランドル人

によって各種工業が発展

18世紀には

大英帝国第二の都市

ヨーロッパでも

5番目に大きい都市となった

↓↑

イギリス植民地時代

1800年

合同法が

アイルランド議会にて可決、成立

グレートブリテン王国との合同が成され

アイルランド議会は解散

アイルランドは

連合王国の他の地域と比較して

ベルファスト(造船とリンネル工業)

などの一部の地域を除いて

産業革命が進展しなかった

1916年

復活祭蜂起

独立戦争

内戦

↓↑

英愛条約に基づき

1921年以降

ダブリンはイギリスの

自治領

「アイルランド自由国」

の首都となった

自由国は

破壊されたダブリンを再建し

立法機関である

ウラクタスを設置

1937年

新憲法施行により

「独立した民主的な国家」

エールが成立

1949年

アイルランドは英連邦より離脱

共和制国家

「アイルランド」

の首都となった

↓↑

ダブリン

Baile Átha Cliath

Dublin

ーーーーー

・・・白石・・・鍾乳石、石灰・・・

石灰(せっかい)=生石灰(酸化カルシウム、CaO)

または

消石灰(水酸化カルシウム=Ca(OH)2)

炭酸カルシウム(CaCO3)

や

カルシウム(Ca)を指す・・・「いしばい」とも・・・

↓↑

酸化カルシウム(生石灰) CaO

水酸化カルシウム(消石灰) Ca(OH)₂

石灰岩(岩石名)

石灰石(鉱石名)

方解石・霰石(鉱物名) CaCO₃

炭酸カルシウム CaCO₃

土壌改良

ラインパウダー

乾燥剤

↓↑

ライムライト(Limelight)・・・チャプリンの無トーキ映画

照明器具の一種

舞台照明に用いられた

別称は

カルシウムライト

石灰灯・灰光灯

↓↑

「耳のある者は

御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。

わたしは勝利を得る者に

隠れた

「マナ=真名?・眞魚」・・・弘法大師・空海・・・佐伯眞魚

を与える。

また、彼に

「白い石」を与える。

その石には、

それを受ける者のほかは

だれも知らない、

新しい名が書かれている。

(新約聖書 黙示録 2:17)」・・・???・・・

↓↑

白石市・・・宮城県南部、蔵王連峰の ふもとに位置

↓↑

宮城県

白石市

北緯38度0分

東経140度37分

不忘山(蔵王連峰の南端の峰)

・・・林-不忘(はやし-ふぼう)

長谷川 海太郎(はせがわ かいたろう)

1900年1月17日 - 1935年6月29日

日本の 小説家、翻訳家。

1900生年 己亥(戊・甲・壬)1935年 乙亥(戊・甲・壬)

0001生月 丁丑(癸・辛・己)0006月 壬午(丙・ ・丁)

0017生日 庚寅(己・丙・甲)0029日 丙子(壬・ ・癸)

午未=空亡

↓↑林不忘(はやし ふぼう)

↓↑牧逸馬(まき いつま)

谷譲次(たに じょうじ)

の3つのペンネームを使い分けて活躍

林不忘は時代小説「丹下左膳」

牧逸馬は犯罪実録小説、家庭小説、翻訳

谷譲次は米国体験記

「めりけんじゃっぷ」で知られる

↓↑ ↓↑

函館中学で5年生一同が

運動部長排斥からストライキを起こし

首謀者とされた海太郎が卒業試験で落第処分

退校して

明治大学専門部法科に入学

専門部卒業後

1920年に太平洋航路の

「香取丸」で渡米

オハイオ州のオベリン大学に入学

退学、様々な職種を転々としながら

全米を放浪

IWW(世界産業労働組合)で組合活動

1924年には貨物船の船員として

南米からオーストラリア

香港を経て、大連に寄港、

下船して朝鮮経由で帰国

↓↑ ↓↑

「丹下左膳・こけ猿の巻」

↓↑ 東京日日新聞・大阪毎日新聞・1933年6~11月連載

↓↑

鉢森山・雨塚山・大萩山・二ッ森山(716.1m)

白石川、その支流が流れる・・・

「あらいはくせき(新井白石)」・・・

↓↑

七ヶ宿町(しちかしゅくまち)

宮城県南西部

刈田郡に位置

宮城県刈田郡七ヶ宿町字関

北緯37度59分

東経140度26分

↓↑

・・・黒石・・・黒曜石・・・

黒石市・・・

北緯40度38分

東経140度35分

青森県

十和田

八幡平

国立公園北西に位置

市域の東部は

八甲田山に続く山地

ウェナッチ市

(アメリカ合衆国ワシントン州)

1971年(昭和46年)10月5日に

姉妹都市

・・・

↧

December 7, 2017, 12:30 am

・・・隣の街の病院へ行きは鉄道、帰りはバスで・・・雪の降る中、バスは定刻通りには来ず、だった・・・乗り物の窓の外にはリンゴ売りは居なかったが、猛吹雪のホワイト・アウト(white out)・・・先週TVで観た南極基での事件に巻き込まれていく女FBI(ケイト・ベッキンセール)の映画だったが、「ホワイトアウト(whiteout)は、雪や雲などによって視界が白一色となり、方向・高度・地形の起伏が識別不能となる現象。 ホワイトアウトの状態に陥ると、錯覚を起こしてしまい、雪原と雲が一続きに見える。太陽がどこにあるのか判別できなくなり、天地の 識別が困難になる」・・・それ以前にボクの眼自体が霞んで視えなくなってきているが・・・

兎に角、家を出た朝はヨロケながらナントか駅を目指し、帰りはバス停を降りて、やっとコサッ、橋の上まで歩いて来たが、雪の飛礫(つぶて)が前進を拒む・・・折角、病院を出たのにコンなところで雪に埋もれてオダブツするわけにはいかないか、と家を目指したが・・・やっと帰宅した家は一階半分は雪没・・・腰痛、足の筋肉痛は覚悟の上の除雪作業・・・

冒険家の「N・U」氏がどんな気持ちで北極や、マッキンリー冬期単独登頂をしたのかは知らないが・・・人間も色々・・・

山岳映画や冒険映画を観るのはスキだけれど・・・生きるとなれば、ボクのセンタクは「オハラショウスケさん」だろうな・・・

ーーーーー

1984年2月12日

43歳の誕生日

世界初の

マッキンリー

冬期単独登頂

2月13日

以降、交信不能、消息不明・・・

後、明治大学山岳部が

2度の捜索

登頂成功の山頂に立てた日の丸の旗竿

雪洞に残された植村の装備が発見

現在に至るまで遺体は未発見

最後の交信の

1984年2月13日

を命日・・・享年43

↓↑

植村 直己

1941年(昭和16年)2月12日~1984年(昭和59年)2月13日

1941年 辛巳(戊・庚・丙) 甲子(壬・ ・癸)

0002月 庚寅(己・丙・甲) 丙寅(己・丙・甲)

↓↑ ↓↑ ↓↑

0012日 辛卯(甲・ ・乙)13丁丑(癸・辛・己)

↓↑ ↓↑ ↓↑

0011日 庚寅(己・丙・甲)14戊寅(己・丙・甲)

午未=空亡 大運=丙戌(辛・丁・戊)

ーーーーー

・・・???・・・「保倭怡土(意図・伊都・糸・緯度)逢渡」・・・

↧

December 8, 2017, 12:52 am

・・・「マッキンリー山」・・・「デナリ=出名理」・・・デ(カイ)ナリ・・・デ(カ)ナリ・・・デ(ル)ナリ・・・で(アル)なり・・・

ーーーーー

デ+か デ+さ デ+た デ+な デ+は デ+ま デ+や

デ+き デ+し デ+ち デ+に デ+ひ デ+み デ+い

デ+く デ+す デ+つ デ+ぬ デ+ふ デ+む デ+ゆ

デ+け デ+せ デ+て デ+ね デ+へ デ+め デ+え

デ+こ デ+そ デ+と デ+の デ+ほ デ+も デ+よ

デ+ら デ+わ

デ+り デ+ゐ

デ+る デ+う

デ+れ デ+ゑ

デ+ろ デ+を

ーーーーー

マッキンリー(McKinly)

マッキンレー(McKinley)

マッケンリー(McKenley)

マッキンリー山

アメリカ合衆国

アラスカ州にある

北米最高峰の山

「デナリ」の旧名

北緯63度4分10秒

西経151度0分26秒

↓![]()

マッキンリー郡

(ニューメキシコ州)

アメリカ

ニューメキシコ州の郡

↓↑

ウィリアム・マッキンリー

第25代アメリカ合衆国大統領

1843.1.29

オハイオ・ナイルズ・・・呵海呵(オハイオ)

~

1901.9.14

ニューヨーク・バッファロー

アメリカ

第25代大統領 (在任 1897~1901)

南北戦争に参加

戦後法律家

オハイオ州政界に進出

1877~83、85~90年

共和党連邦下院議員

高率関税主義者として

90年

マッキンレー関税法を成立

91年

クリーブランドの実業家

M.ハナの援助で・・・・・・・「M・ハナ」?

オハイオ州知事に当選

1893年再選

1896年

ハナの助力で・・・・・・・・「花図鑑」を見よ?

共和党大統領候補

金本位制の綱領下に・・・・・「金の本の位=金王朝」?

民主党候補

W.ブライアン・・・・・・・・「Bryan=ブライアン=無頼案」?

を破って当選

就任後

ディングリー関税法・・・・・「出音(寅・陰)具理」

虎・山陰・松蔭

を成立させた

1898年2月15日

キューバ独立運動・・・・・・「玖馬・古巴」

に同情する世論を背景に

メーン号事件・・・アメリカとスペインの戦争の発端

アメリカの最新鋭艦のメイン号が

爆発、沈没

ワシントンの自作自演の米戦艦爆破事件

「スペインの機雷による仕業」と発表

スペインに宣戦布告

スローガンは

「メイン号を忘れるな」⇔「真珠湾を忘れるな」

米西戦争はスペイン(西班牙)の敗北

を契機に

アメリカ=スペイン戦争に突入

戦争に勝ったアメリカは

フィリピン

プエルトリコ

ハワイ

などを獲得

彼は領土獲得に反対する勢力を押えて

海外膨張を支持

1900年

金本位制確立

パナマ運河建設交渉開始・・・「巴奈馬」

軍組織の改革

01年

プラット修正法

門戸開放宣言・・・・「文訳解法宣言」?

などが事績

1900年

再選されたが

翌年9月6日

バッファローで・・・「buffalo・野牛→柳生・八柳」

無政府主義者・・・・「anarchist・鴉(蛙)名記素訳」

によって

狙撃

8日後に死亡

↓↑

アメリカ合衆国

アラスカ州・・・・阿拉斯加(アラスカ)

の南半を占める

弧状山脈

アリューシャン山脈・・・「亜拉西安・阿留申→蛙留猿?」

から

カナダのユーコン准州の境界まで

約650kmにわたって弧状に延び

北側に

ユーコン川

と

クスコクウィム川

が流れ

三つの山系に分かれている

山系には氷河

多くの活火山があり

北アメリカ最高峰の

デナリ(マッキンレー山・6190m)

フォラカー山(5304m)

ハンター山

ヘーズ山

を含む

↓↑

デナリ(Denali)=マッキンリー山(Mount McKinley)

アメリカ合衆国アラスカにある山

北アメリカ最高峰

標高は6,190m(2012年の測量前は6,194m)

マッキンリー山(Mount McKinley)

と呼称 されていたが

2015年8月31日

アメリカ合衆国連邦政府は

「デナリ」を正式な呼称と告示

「デナリ」=先住民デナッイア族の言語

デナッイア語で

「偉大なもの」を意味

1980年

アラスカ州法に基づき

山を含む周囲に

デナリ国立公園が設置

ーーーーー

2014年6月7日

デナリ(Denali)=マッキンリー山(Mount McKinley)

最速登頂者

キリアン・ジョルネ

標高2000mのベースキャンプから

頂上を11時間48分で往復

下りにはスキーを使用

登頂には9時間43分かけ

それから2時間程度で滑り降りた

ーーーーー

2015年6月21日

イモトアヤコ登頂・・・井本 絢子(いもと あやこ)

珍獣ハンター・イモト

鳥取県西伯郡岸本町(伯耆町)出身

1986生年乙丑(癸・辛・己)2015年乙未(丁・乙・己)

0001生月己丑(癸・辛・己)0006月壬午(丙・ ・丁)

0012生日丙辰(乙・癸・戊)0021日戊辰(乙・癸・戊)

子丑=空亡

日本テレビ撮影隊

ーーーーー

↓↑

キリアン

アイルランドなどの男性名

聖キリアン (Killian, Kilian, Cillian)

中世初期の

アイルランド出身の

キリスト教宣教師

カトリック教会の聖人

640年

アイルランドの貴族に生まれ

聖職者の道を歩む

司教に任命され

ヨーロッパ大陸へ伝道活動

ガリアを経て

フランク族への伝道のため

ヴュルツブルクで

司祭のコールマン

助祭トトナン

と共に

フランケン地方

テューリンゲン地方

を中心に布教活動

ヴュルツブルク領主

ゴツベルト公爵

を改宗させた

↓↑

キリアンが

公爵が兄の未亡人と結婚していること

(レビラト婚)を

教会法に反するとしたため

夫人が公爵不在中に

キリアン

と

コールマン

トトナン

を暗殺

遺体をミサの道具や聖書と共に

その場に埋めた(689年7月8日)

752年7月8日

遺体は正式に埋葬

その上に大聖堂が建てられ

ノイミュンスター教会

となる

聖キリアンの遺品にあった

新約聖書も

1803年まで大聖堂に保管されていたが

後、大学図書館の管轄となった。

↓↑

バイエルン、ワイン製造業者

痛風、リューマチ

の守護聖人

聖キリアン祭

聖キリアンを守護聖人とする

ヴュルツブルクでは

7月に

「聖キリアン(キリアニ)祭」

が、ワイン祭りとして行われ

ワインの女王を先頭に

野菜や果物の籠を手にした

民族衣装姿の子供たち

リボンで飾った柱や

常緑樹で作った飾りを持った人々

楽隊が町を練り歩く・・・

↓↑

ワイン祭り

7月の第1土曜より17日間続く

聖キリアンが

ブドウの栽培を奨励した・・・

ーーーーー

・・・

以下は

「McKinley

マッキンリー(スコットランド,アイルランド)」

に関するブログ記事検索から

ーーーーー

苗字苑

世界の姓語源・意味・ルーツ・由来辞典

http://www.malpicos.sakura.ne.jp/HomePage/Surnames/Surnames.html

を参考に勝手に抜粋添付したものです・・・

研究しているヒトってスゴイナァ~って・・・

少々改作してあるけれど、原文は上記のモノです・・・ゴメン

ーーーーー

↓↑

姓は

スコットランド=ゲール語に由来の

「Mac Fhionnlaoich」

を

「マッキンリー」

の様に発音

M(a)cKinleyという表記は

英語式綴りによる

音転写

原義は

「Fionn-laochの息子」

「Fionn-laoch」=男名

スコットランド=ゲール語

「fionn」=「白い、美しい、蒼白な、明るい、

誠実な、賢明な、確かな、知られた、小さい」

↓↑

McKinley

マッキンリー(スコットランド,アイルランド)

父称姓で

「Fionn-laochの息子」

「Fionn-laoch」は

「美しき戦士

白き英雄」の意

「Leagha(という渾名の人物の)息子」の意

渾名は

アイルランド

スコットランド=ゲール語の

leagh=溶ける、溶かす

に由来・・・

↓↑

父称姓

スコットランドの

ストラスクライド

(Strathclyde)州

に多い姓

1881年当時の集計で

イングランド北部の

大都市

マンチェスター(Manchester)・・・「萬知恵素多蛙」?

の

衛星都市

ストックポート(Stockport)

にも集住

この時点で同市に最も

「McKinley」姓が多く分布

異綴の

「MacKinley」姓は

スコットランドとイングランドの間ほどにある

ノーサンバーランド州

クリーヴランド

に多い・・・

↓↑

この姓は

スコットランド=ゲール語に由来

この言語での表記は

「Mac Fhionn-laoich」

と綴り

「マッキンリー」

の様に発音

「M(a)cKinley」

という表記は

英語式綴りによる

音転写

原義は

「Fionn-laochの息子」

↓↑

「Fionn-laoch」

という男名は

スコットランド=ゲール語

fionn=「白い、美しい、 蒼白な、明るい

誠実な、賢明な、確かな、知られた

小さい」

アイルランド

「fi(o)nn」=「白い」

スコットランド=ゲール

アイルランド

「laoch」=「英雄、戦士」

「美しき戦士、白き英雄」

の意味

↓↑

「Fionn-laoch」という名前が

スコットランド=ゲール

「mac」=「息子」

に後続した事で

緩音化(lenition)が生じ

語頭子音[f]が対応する

有声音[v]で発音される様になり

これが更に弱化して

語頭子音が消失し

「McKinley」

は完全に発音に倣ったもので

「Kinley」の

語頭「K-」はその前にある

↓↑

スコットランド=ゲール語の

「mac」=「息子」

の語末子音「k」の残音・・・

↓↑

「Fionn-laoch」というゲール語の男子名は

中世スコットランドの領主の名にもあり

シェイクスピアの四大悲劇の1つ

『マクベス (Macbeth)』

は

スコットランド

王国マリ朝(1040~1058年)

の実在の王

マクベス(在位:1040~1057年)

を題材にした

「マクベス」の父親である

「マリ(Moray)」領主が

同じ語源の

「フィンリー(Find-láech)」

という名前・・・

「マクベス」の名は

中世のスコットランド=ゲール語で

「Mac Bethad mac Findlaích」

と綴り、後半に

父フィンリーの名前が含まれている

ーーーーー

・・・そうですか、子供の頃に観た「マクベス=蜘蛛の巣城(黒沢明・1957年(昭和32年)1月15日公開)」は藪の中を走りながらナニかを喋っている白髪の老婆・・・怖い、恐ろしい・・・だけで、理解出来なかった・・・が、ボクの年齢が増すと共に2、3、4度と幾度も観て、そのスゴサが判って来た・・・兎に角、「三船敏郎」と「山田 五十鈴」の演技は凄く、「圧巻=アッカン=悪漢・悪感」だった・・・

↓↑

マッキントッシュ

(Macintosh, McIntosh, Mackintosh)

スコットランドの姓

林檎の品種=マッキントッシュ (McIntosh)

マッキントッシュ

(macintosh・mackintosh)

レインコートの一種

↓↑ ・・・雨合羽・・・渡世人(ヤクザ)のアマガッパ

・・・天(海人・海女・海部・贏・尼・阿万)合葉

↓↑ 合羽=マント・マンソ・coat

overcoat(オーバー コート)

ポルトガル語の

「capa(宣教師が着ていた外套)」

木綿製の「道中合羽」

旅人の防寒用外套

和紙に柿渋をしみ込ませた

防水性の外套

渋紙で合羽を仕立てたものが

「雨合羽」

「道中合羽」は風塵を避ける外套

砂ぼこり(埃・塵)避け

↓↑ 三度笠=竹の皮や菅を編ん笠

深く顔を覆う形状

三度の笠

江戸、京都、大坂の

三ヶ所を毎月三度ずつ

往復してい た

飛脚(定飛脚)=三度飛脚

彼らが身に着けていた

女性用として

寛延、宝暦頃まで用いられ

初めは貞享年間

↓↑ 俗に「大深」と云われた女笠

また、

それに使用される布地

(マッキントッシュ・クロス)

織物の裏にゴムを引き

綿布を貼り合わせてある

↓↑

Macintosh=マッキントッシュ=真っ金訳通取

↓↑

「外套(ガイトウ・Шинель・Shinel)

ニコライ・ゴーゴリの短編小説

1842年出版

小役人