「鹿鳴」=『詩経(小雅)』・・・

小雅=子カラス=小烏?

カラスの赤ちゃんナゼ鳴くの?・・・

コケこっこのオバさんに・・・

「阿毎王朝・俀王姓-阿毎-字-多利思北孤-號-阿輩雞彌」

「王妻-號-雞彌・後宮有女六七百人・名-太子爲-利歌彌多弗利」

妻は雞彌 太子の名は利歌彌多弗利

↓↑

こけこっこの おばさん(雞彌)に

あかいお帽子(ぼうし) ほしいよ

あかいお靴(くつ)も ほしいよと

かあかあ なくのね

カラス?・・・加羅州・香良洲・・・「韓・漢・唐」

カラス?・・・マリア・カラス(Maria Callas)

(ギリシア語 Κάλλας=カラス=美しい

クロウ(crow)

クロス(cross)・・・cloth(クロス・tablecloth・wall cloth)

タペストリー(tapestry)

カラス?・・・敵船を引き寄せ、乗り込むための・・・

ガレー船に備え付けた先端に爪カネ(フック)を取り付けた

「耳字」状の渡し板、梯子「架橋(艦上桟橋)」・・・

・・・海戦に有効な武器だったが

重い梯子は船体のバランスが取れず

強風などで転覆、沈没もした?

↓↑

エウロパ・・・重卯(兎・鵜・烏)蘆(葦・芦・呂)葉?

![]()

ギリシア神話の女性

フェニキアの王

↓↑ ・・・フェニキア=ポエニ

↓↑ (Phoinikē・ポイニーケー

羅 Phoenices

Poeni・・・補重似・保重爾・補繪丹?

ポエニ・・・「ポエニ戦役」

補繪丹染液?

補重爾選易?

吠回邇・吼・咆?

啼・哭・呼号?

古語織・凝織?

英 Phoenicia)

古代の地中海東岸に位置

シリア・・・知理蛙・史理蛙・私利悪・後蛙(雅)?

(叙利亜・叙里亜・西利牙・西里亜

尻屋・敘利亞・敘利亞)

の一角

北は現シリアの

タルトゥース(Tartus)

・・・樽(木尊)当有珠(臼・碓・渦)?

アンタラドゥス(Antaradus)

アンタルトゥス(Antartus)

トルトーザ(Tortosa)

とも呼ばれ

同心円状の

二重の城壁で囲まれた

コンセントリック型の城を

築いた・・・

近郊に

アムリット(Amrit)・・・編理通訳?

の遺跡があり

アレクサンダー大王・・・亜暦山

以降

ギリシャ語で

マラトゥス(Marathus)

・・・真羅訳有諏(碓・臼)?

十字軍の拠点

マルガット城・・・丸(円・球)臥通訳?

(Margat・Qalaat al-Marqab)

ヨハネ騎士団の拠点

↓↑シリア西部の港湾都市

ラタキアに次ぐ

シリア第二の港湾都市

地中海に面する

沖合約2.5キロメートルにある

アルワード島とともに

(ある倭蛙土・word?)

フェニキア人の植民都市

↓↑ 交易の要地

のあたりから

南はパレスチナの

カルメル山に

↓↑ ↓↑ ↓↑

「珂瑠=軽

刈・乂

借・仮・狩

雁」める

・・・軽(蝦瑠)女留

孝徳天皇(珂瑠=軽)

文武天皇 (珂瑠=軽)

木梨軽皇子

↓↑ ↓↑

至る海岸沿いの南北に細長い地域

現在のレバノン領域

・・・例葉之(埜)務?

詞(記紀壱拾壱)ム(武)?

フェニキア人名称は自称ではなく

ギリシア(希臘)人による呼称

ギリシア人は、交易などを目的に

東から来た人々をこう呼んだ

フェニキアという名称は

フェニキア人

の居住地が

ギリシャ語で

Φοινίκη(Phoinikē; ポイニケー)

と呼ばれたことに由来

フェニキアが

ミュレックス=Mulex(法螺貝・骨貝)

と呼ばれる

貝から取れる

紫色の染料(貝紫)

を特産としていたことから

「紫色」(または「緋色」)

という意味の

ギリシア語を語源・・・?

南部の

サイーダ

・・・「齋・歳・祭・差異・賽」意拿?

などの町中で

この貝殻の山が存在する

フェニキア人の

母体となったとされる

カナン・・・仮名務?

という呼称も

アッカド語で

・・・「赤・紅・朱・丹・緋」化土?

染料・・・・・・・・占領・選良?

を意味する

↓↑ キナッフに由来・・・記名通附?

↓↑ ↓↑ ↓↑

カルタゴ=加留多語・歌留多語・骨牌語・carta語

フェニキア語

Kart‐Hadasht(新都市)

その国民をローマ人は

ポエニ(Poeni)と呼んだ

テュロスからの植民(前814)により

誕生したカルタゴ市は

西への海上交通の要衝を占め

肥沃な後背地の

シドラ湾以西・・・支寅?

大西洋岸に至る

フェニキア系植民市群の

西地中海交易網を手中に収めた

↓↑

フェニキア=旧約聖書中のカナン人の語源

前14世紀の

「アマルナ文書」・・・

・・・「天・海人・海部・海女・海士」留名?

「余る名」・「阿毎留名=阿毎王朝」?

「尼留名=北条政子」?

などにみえる

キナフ(Kinaḫḫu)・・・記(紀)名附?

である

これは

深紅色or赤銅色を意味し

・・・和銅=元明天皇の年号

慶雲五年(708)一月十一日

~

和銅八年(715)九月二日

この地方特産の

染料の色

住民の肌の色に由来する・・・

フェニキア人

という名称は

ギリシア語

フォイニケス(Phoinikes)

ラテン語の

カルタゴ人

ポエニ(Poeni)で

キナフと同義

↓↑ ↓↑

テュロス王

アゲノル(Agēnōr)の子の一人

フォイニクス(Phoinix)の名が

フェニキアという地名になった

フォイニクス・・・?

ギリシア神話の英雄

ボイオチアの

アミュントル王・・・蛙観諭(由)務採?

の息子

母に頼まれ

父の愛妾を誘惑し

父によって

目をつぶされ・・・・・・盲目

ペレウス・・・・・・・・経例碓(うあす・臼)

のもとに亡命した

ペレウスは

彼を医術者

ケンタウロスの・・・建(健)太郎州?

ケイロン・・・・・・形論・景論=景行天皇

高橋景保

(シーボルト事件)

のところへ連れていき

視力を回復させ

ドロペス人・・・泥経諏?

・・・泥=氵+尼=水野尼?

水野~尼ヶ坂?名鉄瀬戸線

水野常倫尼?

1848~1927

明治-大正時代の

愛知県尾張の尼僧

の王にし

息子

アキレウス・・・アキレス⇔アキレス腱

の教導を依頼

トロイ戦争に

彼は

アキレウスとともに参加

アキレウスの死後は

その遺児

ネオプトレモス・・・

の後見役となり

トロイ落城後

ネオプトレモス

と一緒に帰国する途中で死亡・・・

↓↑ ↓↑

紀元前320年or紀元前319年

アレキサンダー(亜歴山)Ⅲ大王

↓↑・・・ロシア捕鯨用貨物船

「アレキサンドル(260総トン)」

日露戦争開戦で

1904年(明治三十七年)2月10日

捕獲

7月10日に汽船

「歴山丸」と命名

翌年に拿捕の抗議が棄却され

↓↑ 7月4日に雑役船(潜水艇母船)となった

死後

オルキュニアの戦い

(Battle of Orcynia)

エウメネス

・・・重梅(埋め・倦め・宇目)音諏?

と

アンティゴノス

との間で戦われた会戦

エウメネスは

テネドス人・・・ギリシアの

↓↑ 「テネドス(Tenedos)島の人」

現在

ギリシャ‐トルコ戦争後

1923年よりトルコ領

ダーダネルス海峡の入口付近にある

面積40平方キロほどの

トルコ北西部の島

ボズジャ島=Bozcaada

猫の島

古代には「レウコフィリス」島

トロイアは

大陸側のボズジャアダ(テネドス)の

対岸の丘に造られた都市

トロイの木馬

テネドスの海戦(Battle of Tenedos)

紀元前86年

ルキウス・リキニウス・ルクッルス

デマゴラス

率いるローマ・ロドス艦隊

と

ネオプトレモス

↓↑ 率いるポントス艦隊の間の海戦

「フォイニクス」・・・不死鳥=火の鳥

を急派し

「フォイニクス」は

ペルディッカスに夜襲を仕掛け

彼を生け捕りにし

エウメネスの許まで連れて行き

エウメネスは

首謀者を処刑して事態を収拾

↓↑ ↓↑

紀元前321年

ヘレスポントスの戦

小アジア北西部

ヘレスポントス近郊の

ディアドコイ戦争の会戦

↓↑ ↓↑

エウメネス

と

クラテロス

ネオプトレモス

連合軍が戦い

↓↑ ↓↑

エウメネスが指揮

麾下(キカ) の・・・帰化・幾何・気化・奇禍?

麾=广+林+毛=指図旗・指揮旗

ファルナバゾス=アケメネス朝ペルシアの提督

と

「フォイニクス」・・・不死鳥=火の鳥

が勝利した

↓↑ ↓↑

![]()

フォイニクス

英語フェニックス(Phoenix・不死鳥)

鷲に似て

羽根は赤と金

500年に一度

父鳥の遺骸を

ヘリオポリスの太陽神の神殿に葬るため

アラビアからエジプトに来る聖鳥

自ら焼け死んで甦るという伝説は

ローマ期以降のもの

イエス・キリストの復活の象徴ともされた

エウロペ

の兄で

フェニキア

の名祖の人物で

英雄アキレウスの養育者

↓↑ ↓↑

![]()

フォイニクス(Phoinix)

深紅色を意味する古代ギリシア語

神話・伝説中の

2人の人物

1羽の鳥が有名

↓↑

フェニックス(Phoenix)

↓↑

フェニキア王

アゲノル(Agēnōr)の子

ゼウスにさらわれた妹

エウロペの捜索を父に命じられ

兄弟の

カドモス・・・化土模す?

らと旅に出たが

発見できず故国には帰らず

シドン(orテュロス)に定住し王となった

フェニキア人の民族名の名に由来

↓↑ ↓↑

フェニキア人

ギリシア語

フォイニケス(Phoinikes)

ラテン語

ポエニ(Poeni)

カルタゴ人を意味

意味は

キナフと同義

テュロス王

アゲノル(Agēnōr)の子の一人

フォイニクス(Phoinix)

↓↑ ↓↑

カルメル山の山腹の洞窟に

旧石器時代後半から

ナトゥフ時代(ナトゥフ文化)

にかけて狩猟民が住み

原始的な定住農耕に向かった・・・

↓↑ ↓↑

ほうおう座(鳳凰座)=Phoenix

晩秋の地平線近く

南天の星座

不死鳥(フォイニクス)

500年ごとに火中に身を投じ

生命を新たに蘇(よみがえ)らせる

ドイツの天文学者

J.バイヤーが

星図「ウラノメトリア・Uranometoria」

で新設した南天12星座の一

α星ザウラクが光度2.4等

ほかには目につく輝星はない

概略位置は

赤経1h0m,赤緯-48゜

午後8時の南中は12月上旬

↓↑ ↓↑

フォイニクス(Phoenix)

「やしの木=なつめやし=棕櫚・棕梠・椶櫚」

を意味する語根に由来

地名

囚人のパウロがローマに行く時に

乗った穀物船は

冬の停泊地を求めて

良い港から

フォイニクス・・・クレタの南側

に向けて出帆

船は嵐に遭って

マルタ島で難破

↓↑ ↓↑

エウロパ

フェニキアの王

アゲノルの王女

![]()

ポエニ戦争(羅 Bella Punica)

共和政ローマ

と

カルタゴ

との間で

地中海の覇権を賭けて争われた一連の戦争

ポエニとは

ラテン語で

フェニキア人(カルタゴはフェニキア系国家)

を意味

紀元前264年

ローマ軍による

シチリア島上陸から

紀元前146年

カルタゴ滅亡まで3度にわたる戦争

↓↑

紀元前264年~紀元前241年

シチリア島をめぐる

一連の戦闘と海戦

シチリア島

西半分がカルタゴ領

東半分がギリシア人勢力の

シラクサ

北東の

メッシーナは

カンパニア人の傭兵部隊

マメルティニが占領

シラクサの僭主

ヒエロン2世は

マメルティニに対して攻撃を開始し

マメルティニは

ローマとカルタゴ

の両方に助けを求めた

↓↑

カルタゴ出兵

ローマも

マメルティニと同盟を結び

紀元前264年

出兵

マメルティニは

カルタゴ軍を追い出して

ローマ軍を市内に入れた

カルタゴ軍は城外には出たが撤退せず

シラクサ軍も近くに陣を構えていた

ローマ軍が両軍を攻撃

カルタゴ・シラクサに勝利

紀元前263年

シラクサは

ローマと講和して同盟

↓↑

紀元前262年

ローマは

カルタゴが守る

アグリゲントゥム(アグリジェント)

を攻略

ローマは

カルタゴの補給を断つ

大艦隊を建造

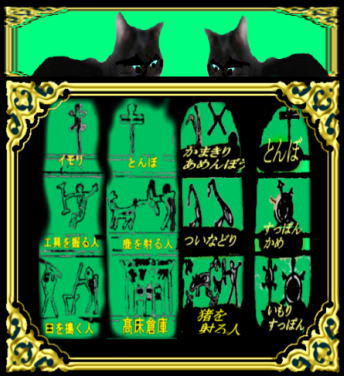

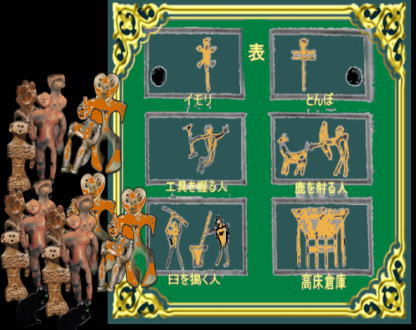

カラス装置(コルウス)

↓↑ ↓↑

![]()

・・・コルウスorコルバス (corvus)

ガレー船に備え付けられた

渡し板、梯子

「コルウス」はラテン語で

「カラス」を意味

日本語訳で「カラス」が使われる・・・?

「カラス」が餌を啄む姿に似ている・・・?

ポリュビオスによれば

幅1.2メートル、長さ10メートル程度の

「架橋(艦上桟橋)」

滑車により通常は

船体の甲板上に折りたたんである

架橋の先端には

鋭い爪が下方に伸びており

海戦で船体がぶつかった時に

滑車を使って架橋を降ろし

先端を敵船の

甲板に打ち込ませて固定し

敵船に乗り移る

ローマの軍団兵は

カルタゴ兵よりも

白兵戦に長けていたので

「コルウス」によって

↓↑ 海戦でも有利に展開した・・・

を用いた

接舷戦闘で海戦に勝利

ローマは

アフリカ上陸

紀元前255年

スパルタ人傭兵隊長

クサンティッポ

率いるカルタゴ軍に

チュニスの戦いで大敗

撤退の最中に海難事故で

6万の兵を失った・・・

紀元前249年

カルタゴは

ハミルカル・バルカ将軍(ハンニバルの父)

をシチリアに送った

ハミルカル

は勝利を重ね

シチリア島全土の支配を獲得

紀元前244年

カルタゴで権力を握った

大ハンノは

海軍を縮小し

ローマは艦隊を再建

紀元前241年3月10日

アエガテス諸島沖の海戦で

ハミルカルは補給を失い降伏

「第一次ポエニ戦争」決着

↓↑

「第二次ポエニ戦争」

紀元前219年~紀元前201年

ハンニバル

によるローマ侵攻

ハンニバル戦争

カルタゴは

シチリアを失い

ハミルカル・バルカ

イベリア半島を制圧し

諸部族の軍隊を養成

ハミルカルの死後、長男の

ハンニバル

はローマとの戦争を決意

ローマと同盟していた

イベリア半島の都市

サグントゥム(サグント)

を陥落させ

第二次ポエニ戦争開戦

ハンニバルは

5万の兵と37頭の戦象を連れ

アルプス山脈を越えて

イタリア半島各地で

ローマ軍を撃破

紀元前216年

カンナエの戦い(カンネーの戦い)

馬蹄型の陣形で

ローマ軍を完敗させた

補給に不安を抱えていたハンニバル軍は

イタリアの諸都市を

ローマから切り崩す戦略を優先

敗北したローマは

ファビウス・マクシムス・クンクタトルの

「持久戦法」を採用

マルクス・クラウディウス・マルケッルスは

ハンニバル軍に対して

会戦は避けながら戦闘を仕掛け

ハンニバルを悩ませ

ローマへ進軍は許さず

イタリア半島では

一進一退の膠着が続いた

ハンニバルは

本国との連携や補給を取ることができず

ローマ軍の

スキピオ・アフリカヌス(大スキピオ)に

ハンニバルの本拠地

スペインを攻略され

北アフリカへ逆に侵攻された

カルタゴ本国での敗戦に

ハンニバルは本国に召還

その後

大スキピオに

ザマの戦い(紀元前202年)で

第二次ポエニ戦争は

カルタゴの敗北

↓↑

ローマを裏切り

ハンニバル側についた

シチリア島の

シラクサ防衛で

アルキメデスも参加

発明した兵器は

マルケッルス

ローマ軍に損害を与えた

シラクサ陥落に際し

マルケッルスは

アルキメデスを殺すなとの命令

だが

配下の兵によって殺された

アルキメデスは

地面の上に図形(円周率の計算)

を描いて計算

ローマ兵がこれを踏み

「わしの図形を踏むな」と叫び

怒った兵士に殺されてしまった

↓↑

第三次ポエニ戦争

紀元前149年~紀元前146年

カト・ケンソリウス(大カト)

が

スキピオ・アエミリアヌス(小スキピオ)

をしてカルタゴを滅亡させた

カルタゴ

と

ヌミディア

との紛争を条約違反とし

ローマは

カルタゴに対し内陸への遷都を要求

拒否したカルタゴを攻囲し、破壊

ローマ軍は

住民のほとんどを殺すか奴隷にした

さらに

土地を塩で埋め尽くし

不毛の土地にしようとした・・・

↓↑

ポエニ戦争

海外領土(シチリア)は安価な穀物を

ローマに流通させ、食料供給を向上させたが

自作農の窮乏を招いた

イタリア半島の農地は荒廃

大規模農家が農地を集約させ

商用農作物を奴隷に栽培させた

↓↑

第二次ポエニ戦争

元老院の指揮権を拡大

↓↑

第三次ポエニ戦争

シチリア、コルシカ、サルディーニャ

ヒスパニア、アフリカ(カルタゴ)

をローマの属州とした

ローマ軍の主力

中小の自作農を没落させ

軍団を弱体化した

裕福な平民層(プレープス)は

新たに獲得した利権を利用し

従来の貴族(パトリキ)に合流して

新貴族(ノビレス)と呼ばれる層を形成

貧富の格差の拡大

古代地中海の文明化が

ヨーロッパに渡された

ーーーーー

「伊予之二名島の顔の一つ(古事記)」

伊豆・伊曽保=伊蘇普(イソップ)

伊太利(イタリア)

伊吹(イぶき)

伊予柑(いよカン)

伊呂波(イロハ)

伊部焼(いんべやき)

伊(かれ)・伊(これ)

伊達(だて)

伊達巻(だてまき)

伊藤

↓↑

伊=亻+尹

イ

かれ

これ

ただ

かの

第三人称

この

語調を整える助詞

河南省n川の名=伊水

伊太利

人名名のり

いさ・おわむ・ただ・よし

地名

伊串(いくし)和歌山県

伊丹(いたみ)兵庫県

伊井(いい) 福井県

伊仙(いせん)鹿児島県

伊佐(いさ) 沖縄県

↓↑

尹=ヨ+丿

イン

おさ

おさめる

ただす

長官

安定させる

乱れないようにする

かみ

四等官(シトウカン)

弾正台の第一位

ーーーーー

・・・ダブった・・・?

中井桜洲

(なかい おうしゅう)

幕末・明治の政治家・鹿児島藩士

幼名は休之進、通称は弘

18才で脱藩

諸藩の志士と交遊

後藤象二郎の知遇を得て英国に留学

帰国後

宇和島藩

伊達宗城に招かれ仕えた

滋賀県知事・元老院議官・京都府知事

等を歴任

詩文を能くした。明治27年(1894)歿、57才

↓↑

中井 弘(なかい ひろし・ひろむ)

天保9年十一月二十九日(1839年1月14日)

~

明治27年(1894年10月10日)

薩摩藩士

外交官、政治家

号は桜洲(桜州山人)・・・桜島のある国?

別名

横山休之進、鮫島雲城、後藤休次郎

田中幸介、中井弘蔵

鹿鳴館の名付け親

著書に

『合衆国憲法略記』

『西洋紀行航海新説』・・・・・?

『魯西亜土耳其漫遊記程』・・・?

明治の怪傑、奇人、滑稽家

・・・「西洋史」を研究した人物・・・鹿児島人・・・

↓↑

桜島

古代に「鹿児島」と呼ばれていた

1334年(建武元年)

頃の記録では

「向嶋」と呼ばれ

1476年(文明八年)以降

「桜島」の名称が記録に現れ

その後

「向嶋」と「桜島」の名称が併存

1698年(元禄十一年)

薩摩藩の通達で

桜島の名称に統一

「向嶋」の名称は

東西南北どの方向から眺めても

こちらを向いているように

見えることに由来

御岳は

「筑紫富士」とも

↓↑

「桜島」の名称由来

三説

島内に

木花咲耶姫命を祭る神社が在った

島を「咲耶島」と呼んでいたが

転訛して「桜島」となった

『麑藩名勝考』『三国名勝図会』

10世紀中頃

大隅守を勤めた

桜島忠信の名に由来

↓↑

桜 島 忠 信

(さくらじま ただのぶ)

平安時代中期の官人

姓は宿祢

官位は外従五位下・大隅守

姓は櫻嶋

文章生

大学寮の

字(あざな)では

櫻藝と称され

文章生の年長者としての堂監を務めた

4年にわたり堂監

除目で任官の機会に恵まれず

一方で大学寮に属していない者が

財力を背景に

文人職を得

憂いた忠信は

官位の売官が横行していると

批判し

官吏社会の腐敗を鋭く諷刺した

落書を出した

本朝文粋には

『桜島忠信落書』として収録

この落書によって

忠信の大隅守が決まった・・・

↓↑

大隅守となった忠信は

在庁官人らの職務怠慢を糾問するため

郡司を召した

白髪の翁が出てき

白髪の翁を見て憐れに思った忠信は

翁に一首詠ませた

『老いはてて

雪の山をばいただけど

霜と見るにぞ

身はひえにけり』

と返した

忠信は、翁の罪を赦した・・・

逸話は

『今昔物語集』

『宇治拾遺物語』

にも収録

地名の桜島は忠信の姓から由来・・・

『麑藩名勝考』

↓↑

海面に

一葉の桜の花が浮かんで「桜島」ができた・・・

『麑藩名勝考』

↓↑

犬上県(いぬかみけん)⇔長浜県

1872年(明治四年)

近江国北部を管轄するために設置

滋賀県北部や東近江市の大部分

ーーーーー

・・・???・・・

小雅=子カラス=小烏?

カラスの赤ちゃんナゼ鳴くの?・・・

コケこっこのオバさんに・・・

「阿毎王朝・俀王姓-阿毎-字-多利思北孤-號-阿輩雞彌」

「王妻-號-雞彌・後宮有女六七百人・名-太子爲-利歌彌多弗利」

妻は雞彌 太子の名は利歌彌多弗利

↓↑

こけこっこの おばさん(雞彌)に

あかいお帽子(ぼうし) ほしいよ

あかいお靴(くつ)も ほしいよと

かあかあ なくのね

カラス?・・・加羅州・香良洲・・・「韓・漢・唐」

カラス?・・・マリア・カラス(Maria Callas)

(ギリシア語 Κάλλας=カラス=美しい

クロウ(crow)

クロス(cross)・・・cloth(クロス・tablecloth・wall cloth)

タペストリー(tapestry)

カラス?・・・敵船を引き寄せ、乗り込むための・・・

ガレー船に備え付けた先端に爪カネ(フック)を取り付けた

「耳字」状の渡し板、梯子「架橋(艦上桟橋)」・・・

・・・海戦に有効な武器だったが

重い梯子は船体のバランスが取れず

強風などで転覆、沈没もした?

↓↑

エウロパ・・・重卯(兎・鵜・烏)蘆(葦・芦・呂)葉?

ギリシア神話の女性

フェニキアの王

↓↑ ・・・フェニキア=ポエニ

↓↑ (Phoinikē・ポイニーケー

羅 Phoenices

Poeni・・・補重似・保重爾・補繪丹?

ポエニ・・・「ポエニ戦役」

補繪丹染液?

補重爾選易?

吠回邇・吼・咆?

啼・哭・呼号?

古語織・凝織?

英 Phoenicia)

古代の地中海東岸に位置

シリア・・・知理蛙・史理蛙・私利悪・後蛙(雅)?

(叙利亜・叙里亜・西利牙・西里亜

尻屋・敘利亞・敘利亞)

の一角

北は現シリアの

タルトゥース(Tartus)

・・・樽(木尊)当有珠(臼・碓・渦)?

アンタラドゥス(Antaradus)

アンタルトゥス(Antartus)

トルトーザ(Tortosa)

とも呼ばれ

同心円状の

二重の城壁で囲まれた

コンセントリック型の城を

築いた・・・

近郊に

アムリット(Amrit)・・・編理通訳?

の遺跡があり

アレクサンダー大王・・・亜暦山

以降

ギリシャ語で

マラトゥス(Marathus)

・・・真羅訳有諏(碓・臼)?

十字軍の拠点

マルガット城・・・丸(円・球)臥通訳?

(Margat・Qalaat al-Marqab)

ヨハネ騎士団の拠点

↓↑シリア西部の港湾都市

ラタキアに次ぐ

シリア第二の港湾都市

地中海に面する

沖合約2.5キロメートルにある

アルワード島とともに

(ある倭蛙土・word?)

フェニキア人の植民都市

↓↑ 交易の要地

のあたりから

南はパレスチナの

カルメル山に

↓↑ ↓↑ ↓↑

「珂瑠=軽

刈・乂

借・仮・狩

雁」める

・・・軽(蝦瑠)女留

孝徳天皇(珂瑠=軽)

文武天皇 (珂瑠=軽)

木梨軽皇子

↓↑ ↓↑

至る海岸沿いの南北に細長い地域

現在のレバノン領域

・・・例葉之(埜)務?

詞(記紀壱拾壱)ム(武)?

フェニキア人名称は自称ではなく

ギリシア(希臘)人による呼称

ギリシア人は、交易などを目的に

東から来た人々をこう呼んだ

フェニキアという名称は

フェニキア人

の居住地が

ギリシャ語で

Φοινίκη(Phoinikē; ポイニケー)

と呼ばれたことに由来

フェニキアが

ミュレックス=Mulex(法螺貝・骨貝)

と呼ばれる

貝から取れる

紫色の染料(貝紫)

を特産としていたことから

「紫色」(または「緋色」)

という意味の

ギリシア語を語源・・・?

南部の

サイーダ

・・・「齋・歳・祭・差異・賽」意拿?

などの町中で

この貝殻の山が存在する

フェニキア人の

母体となったとされる

カナン・・・仮名務?

という呼称も

アッカド語で

・・・「赤・紅・朱・丹・緋」化土?

染料・・・・・・・・占領・選良?

を意味する

↓↑ キナッフに由来・・・記名通附?

↓↑ ↓↑ ↓↑

カルタゴ=加留多語・歌留多語・骨牌語・carta語

フェニキア語

Kart‐Hadasht(新都市)

その国民をローマ人は

ポエニ(Poeni)と呼んだ

テュロスからの植民(前814)により

誕生したカルタゴ市は

西への海上交通の要衝を占め

肥沃な後背地の

シドラ湾以西・・・支寅?

大西洋岸に至る

フェニキア系植民市群の

西地中海交易網を手中に収めた

↓↑

フェニキア=旧約聖書中のカナン人の語源

前14世紀の

「アマルナ文書」・・・

・・・「天・海人・海部・海女・海士」留名?

「余る名」・「阿毎留名=阿毎王朝」?

「尼留名=北条政子」?

などにみえる

キナフ(Kinaḫḫu)・・・記(紀)名附?

である

これは

深紅色or赤銅色を意味し

・・・和銅=元明天皇の年号

慶雲五年(708)一月十一日

~

和銅八年(715)九月二日

この地方特産の

染料の色

住民の肌の色に由来する・・・

フェニキア人

という名称は

ギリシア語

フォイニケス(Phoinikes)

ラテン語の

カルタゴ人

ポエニ(Poeni)で

キナフと同義

↓↑ ↓↑

テュロス王

アゲノル(Agēnōr)の子の一人

フォイニクス(Phoinix)の名が

フェニキアという地名になった

フォイニクス・・・?

ギリシア神話の英雄

ボイオチアの

アミュントル王・・・蛙観諭(由)務採?

の息子

母に頼まれ

父の愛妾を誘惑し

父によって

目をつぶされ・・・・・・盲目

ペレウス・・・・・・・・経例碓(うあす・臼)

のもとに亡命した

ペレウスは

彼を医術者

ケンタウロスの・・・建(健)太郎州?

ケイロン・・・・・・形論・景論=景行天皇

高橋景保

(シーボルト事件)

のところへ連れていき

視力を回復させ

ドロペス人・・・泥経諏?

・・・泥=氵+尼=水野尼?

水野~尼ヶ坂?名鉄瀬戸線

水野常倫尼?

1848~1927

明治-大正時代の

愛知県尾張の尼僧

の王にし

息子

アキレウス・・・アキレス⇔アキレス腱

の教導を依頼

トロイ戦争に

彼は

アキレウスとともに参加

アキレウスの死後は

その遺児

ネオプトレモス・・・

の後見役となり

トロイ落城後

ネオプトレモス

と一緒に帰国する途中で死亡・・・

↓↑ ↓↑

紀元前320年or紀元前319年

アレキサンダー(亜歴山)Ⅲ大王

↓↑・・・ロシア捕鯨用貨物船

「アレキサンドル(260総トン)」

日露戦争開戦で

1904年(明治三十七年)2月10日

捕獲

7月10日に汽船

「歴山丸」と命名

翌年に拿捕の抗議が棄却され

↓↑ 7月4日に雑役船(潜水艇母船)となった

死後

オルキュニアの戦い

(Battle of Orcynia)

エウメネス

・・・重梅(埋め・倦め・宇目)音諏?

と

アンティゴノス

との間で戦われた会戦

エウメネスは

テネドス人・・・ギリシアの

↓↑ 「テネドス(Tenedos)島の人」

現在

ギリシャ‐トルコ戦争後

1923年よりトルコ領

ダーダネルス海峡の入口付近にある

面積40平方キロほどの

トルコ北西部の島

ボズジャ島=Bozcaada

猫の島

古代には「レウコフィリス」島

トロイアは

大陸側のボズジャアダ(テネドス)の

対岸の丘に造られた都市

トロイの木馬

テネドスの海戦(Battle of Tenedos)

紀元前86年

ルキウス・リキニウス・ルクッルス

デマゴラス

率いるローマ・ロドス艦隊

と

ネオプトレモス

↓↑ 率いるポントス艦隊の間の海戦

「フォイニクス」・・・不死鳥=火の鳥

を急派し

「フォイニクス」は

ペルディッカスに夜襲を仕掛け

彼を生け捕りにし

エウメネスの許まで連れて行き

エウメネスは

首謀者を処刑して事態を収拾

↓↑ ↓↑

紀元前321年

ヘレスポントスの戦

小アジア北西部

ヘレスポントス近郊の

ディアドコイ戦争の会戦

↓↑ ↓↑

エウメネス

と

クラテロス

ネオプトレモス

連合軍が戦い

↓↑ ↓↑

エウメネスが指揮

麾下(キカ) の・・・帰化・幾何・気化・奇禍?

麾=广+林+毛=指図旗・指揮旗

ファルナバゾス=アケメネス朝ペルシアの提督

と

「フォイニクス」・・・不死鳥=火の鳥

が勝利した

↓↑ ↓↑

フォイニクス

英語フェニックス(Phoenix・不死鳥)

鷲に似て

羽根は赤と金

500年に一度

父鳥の遺骸を

ヘリオポリスの太陽神の神殿に葬るため

アラビアからエジプトに来る聖鳥

自ら焼け死んで甦るという伝説は

ローマ期以降のもの

イエス・キリストの復活の象徴ともされた

エウロペ

の兄で

フェニキア

の名祖の人物で

英雄アキレウスの養育者

↓↑ ↓↑

フォイニクス(Phoinix)

深紅色を意味する古代ギリシア語

神話・伝説中の

2人の人物

1羽の鳥が有名

↓↑

フェニックス(Phoenix)

↓↑

フェニキア王

アゲノル(Agēnōr)の子

ゼウスにさらわれた妹

エウロペの捜索を父に命じられ

兄弟の

カドモス・・・化土模す?

らと旅に出たが

発見できず故国には帰らず

シドン(orテュロス)に定住し王となった

フェニキア人の民族名の名に由来

↓↑ ↓↑

フェニキア人

ギリシア語

フォイニケス(Phoinikes)

ラテン語

ポエニ(Poeni)

カルタゴ人を意味

意味は

キナフと同義

テュロス王

アゲノル(Agēnōr)の子の一人

フォイニクス(Phoinix)

↓↑ ↓↑

カルメル山の山腹の洞窟に

旧石器時代後半から

ナトゥフ時代(ナトゥフ文化)

にかけて狩猟民が住み

原始的な定住農耕に向かった・・・

↓↑ ↓↑

ほうおう座(鳳凰座)=Phoenix

晩秋の地平線近く

南天の星座

不死鳥(フォイニクス)

500年ごとに火中に身を投じ

生命を新たに蘇(よみがえ)らせる

ドイツの天文学者

J.バイヤーが

星図「ウラノメトリア・Uranometoria」

で新設した南天12星座の一

α星ザウラクが光度2.4等

ほかには目につく輝星はない

概略位置は

赤経1h0m,赤緯-48゜

午後8時の南中は12月上旬

↓↑ ↓↑

フォイニクス(Phoenix)

「やしの木=なつめやし=棕櫚・棕梠・椶櫚」

を意味する語根に由来

地名

囚人のパウロがローマに行く時に

乗った穀物船は

冬の停泊地を求めて

良い港から

フォイニクス・・・クレタの南側

に向けて出帆

船は嵐に遭って

マルタ島で難破

↓↑ ↓↑

エウロパ

フェニキアの王

アゲノルの王女

ポエニ戦争(羅 Bella Punica)

共和政ローマ

と

カルタゴ

との間で

地中海の覇権を賭けて争われた一連の戦争

ポエニとは

ラテン語で

フェニキア人(カルタゴはフェニキア系国家)

を意味

紀元前264年

ローマ軍による

シチリア島上陸から

紀元前146年

カルタゴ滅亡まで3度にわたる戦争

↓↑

紀元前264年~紀元前241年

シチリア島をめぐる

一連の戦闘と海戦

シチリア島

西半分がカルタゴ領

東半分がギリシア人勢力の

シラクサ

北東の

メッシーナは

カンパニア人の傭兵部隊

マメルティニが占領

シラクサの僭主

ヒエロン2世は

マメルティニに対して攻撃を開始し

マメルティニは

ローマとカルタゴ

の両方に助けを求めた

↓↑

カルタゴ出兵

ローマも

マメルティニと同盟を結び

紀元前264年

出兵

マメルティニは

カルタゴ軍を追い出して

ローマ軍を市内に入れた

カルタゴ軍は城外には出たが撤退せず

シラクサ軍も近くに陣を構えていた

ローマ軍が両軍を攻撃

カルタゴ・シラクサに勝利

紀元前263年

シラクサは

ローマと講和して同盟

↓↑

紀元前262年

ローマは

カルタゴが守る

アグリゲントゥム(アグリジェント)

を攻略

ローマは

カルタゴの補給を断つ

大艦隊を建造

カラス装置(コルウス)

↓↑ ↓↑

・・・コルウスorコルバス (corvus)

ガレー船に備え付けられた

渡し板、梯子

「コルウス」はラテン語で

「カラス」を意味

日本語訳で「カラス」が使われる・・・?

「カラス」が餌を啄む姿に似ている・・・?

ポリュビオスによれば

幅1.2メートル、長さ10メートル程度の

「架橋(艦上桟橋)」

滑車により通常は

船体の甲板上に折りたたんである

架橋の先端には

鋭い爪が下方に伸びており

海戦で船体がぶつかった時に

滑車を使って架橋を降ろし

先端を敵船の

甲板に打ち込ませて固定し

敵船に乗り移る

ローマの軍団兵は

カルタゴ兵よりも

白兵戦に長けていたので

「コルウス」によって

↓↑ 海戦でも有利に展開した・・・

を用いた

接舷戦闘で海戦に勝利

ローマは

アフリカ上陸

紀元前255年

スパルタ人傭兵隊長

クサンティッポ

率いるカルタゴ軍に

チュニスの戦いで大敗

撤退の最中に海難事故で

6万の兵を失った・・・

紀元前249年

カルタゴは

ハミルカル・バルカ将軍(ハンニバルの父)

をシチリアに送った

ハミルカル

は勝利を重ね

シチリア島全土の支配を獲得

紀元前244年

カルタゴで権力を握った

大ハンノは

海軍を縮小し

ローマは艦隊を再建

紀元前241年3月10日

アエガテス諸島沖の海戦で

ハミルカルは補給を失い降伏

「第一次ポエニ戦争」決着

↓↑

「第二次ポエニ戦争」

紀元前219年~紀元前201年

ハンニバル

によるローマ侵攻

ハンニバル戦争

カルタゴは

シチリアを失い

ハミルカル・バルカ

イベリア半島を制圧し

諸部族の軍隊を養成

ハミルカルの死後、長男の

ハンニバル

はローマとの戦争を決意

ローマと同盟していた

イベリア半島の都市

サグントゥム(サグント)

を陥落させ

第二次ポエニ戦争開戦

ハンニバルは

5万の兵と37頭の戦象を連れ

アルプス山脈を越えて

イタリア半島各地で

ローマ軍を撃破

紀元前216年

カンナエの戦い(カンネーの戦い)

馬蹄型の陣形で

ローマ軍を完敗させた

補給に不安を抱えていたハンニバル軍は

イタリアの諸都市を

ローマから切り崩す戦略を優先

敗北したローマは

ファビウス・マクシムス・クンクタトルの

「持久戦法」を採用

マルクス・クラウディウス・マルケッルスは

ハンニバル軍に対して

会戦は避けながら戦闘を仕掛け

ハンニバルを悩ませ

ローマへ進軍は許さず

イタリア半島では

一進一退の膠着が続いた

ハンニバルは

本国との連携や補給を取ることができず

ローマ軍の

スキピオ・アフリカヌス(大スキピオ)に

ハンニバルの本拠地

スペインを攻略され

北アフリカへ逆に侵攻された

カルタゴ本国での敗戦に

ハンニバルは本国に召還

その後

大スキピオに

ザマの戦い(紀元前202年)で

第二次ポエニ戦争は

カルタゴの敗北

↓↑

ローマを裏切り

ハンニバル側についた

シチリア島の

シラクサ防衛で

アルキメデスも参加

発明した兵器は

マルケッルス

ローマ軍に損害を与えた

シラクサ陥落に際し

マルケッルスは

アルキメデスを殺すなとの命令

だが

配下の兵によって殺された

アルキメデスは

地面の上に図形(円周率の計算)

を描いて計算

ローマ兵がこれを踏み

「わしの図形を踏むな」と叫び

怒った兵士に殺されてしまった

↓↑

第三次ポエニ戦争

紀元前149年~紀元前146年

カト・ケンソリウス(大カト)

が

スキピオ・アエミリアヌス(小スキピオ)

をしてカルタゴを滅亡させた

カルタゴ

と

ヌミディア

との紛争を条約違反とし

ローマは

カルタゴに対し内陸への遷都を要求

拒否したカルタゴを攻囲し、破壊

ローマ軍は

住民のほとんどを殺すか奴隷にした

さらに

土地を塩で埋め尽くし

不毛の土地にしようとした・・・

↓↑

ポエニ戦争

海外領土(シチリア)は安価な穀物を

ローマに流通させ、食料供給を向上させたが

自作農の窮乏を招いた

イタリア半島の農地は荒廃

大規模農家が農地を集約させ

商用農作物を奴隷に栽培させた

↓↑

第二次ポエニ戦争

元老院の指揮権を拡大

↓↑

第三次ポエニ戦争

シチリア、コルシカ、サルディーニャ

ヒスパニア、アフリカ(カルタゴ)

をローマの属州とした

ローマ軍の主力

中小の自作農を没落させ

軍団を弱体化した

裕福な平民層(プレープス)は

新たに獲得した利権を利用し

従来の貴族(パトリキ)に合流して

新貴族(ノビレス)と呼ばれる層を形成

貧富の格差の拡大

古代地中海の文明化が

ヨーロッパに渡された

ーーーーー

「伊予之二名島の顔の一つ(古事記)」

伊豆・伊曽保=伊蘇普(イソップ)

伊太利(イタリア)

伊吹(イぶき)

伊予柑(いよカン)

伊呂波(イロハ)

伊部焼(いんべやき)

伊(かれ)・伊(これ)

伊達(だて)

伊達巻(だてまき)

伊藤

↓↑

伊=亻+尹

イ

かれ

これ

ただ

かの

第三人称

この

語調を整える助詞

河南省n川の名=伊水

伊太利

人名名のり

いさ・おわむ・ただ・よし

地名

伊串(いくし)和歌山県

伊丹(いたみ)兵庫県

伊井(いい) 福井県

伊仙(いせん)鹿児島県

伊佐(いさ) 沖縄県

↓↑

尹=ヨ+丿

イン

おさ

おさめる

ただす

長官

安定させる

乱れないようにする

かみ

四等官(シトウカン)

弾正台の第一位

ーーーーー

・・・ダブった・・・?

中井桜洲

(なかい おうしゅう)

幕末・明治の政治家・鹿児島藩士

幼名は休之進、通称は弘

18才で脱藩

諸藩の志士と交遊

後藤象二郎の知遇を得て英国に留学

帰国後

宇和島藩

伊達宗城に招かれ仕えた

滋賀県知事・元老院議官・京都府知事

等を歴任

詩文を能くした。明治27年(1894)歿、57才

↓↑

中井 弘(なかい ひろし・ひろむ)

天保9年十一月二十九日(1839年1月14日)

~

明治27年(1894年10月10日)

薩摩藩士

外交官、政治家

号は桜洲(桜州山人)・・・桜島のある国?

別名

横山休之進、鮫島雲城、後藤休次郎

田中幸介、中井弘蔵

鹿鳴館の名付け親

著書に

『合衆国憲法略記』

『西洋紀行航海新説』・・・・・?

『魯西亜土耳其漫遊記程』・・・?

明治の怪傑、奇人、滑稽家

・・・「西洋史」を研究した人物・・・鹿児島人・・・

↓↑

桜島

古代に「鹿児島」と呼ばれていた

1334年(建武元年)

頃の記録では

「向嶋」と呼ばれ

1476年(文明八年)以降

「桜島」の名称が記録に現れ

その後

「向嶋」と「桜島」の名称が併存

1698年(元禄十一年)

薩摩藩の通達で

桜島の名称に統一

「向嶋」の名称は

東西南北どの方向から眺めても

こちらを向いているように

見えることに由来

御岳は

「筑紫富士」とも

↓↑

「桜島」の名称由来

三説

島内に

木花咲耶姫命を祭る神社が在った

島を「咲耶島」と呼んでいたが

転訛して「桜島」となった

『麑藩名勝考』『三国名勝図会』

10世紀中頃

大隅守を勤めた

桜島忠信の名に由来

↓↑

桜 島 忠 信

(さくらじま ただのぶ)

平安時代中期の官人

姓は宿祢

官位は外従五位下・大隅守

姓は櫻嶋

文章生

大学寮の

字(あざな)では

櫻藝と称され

文章生の年長者としての堂監を務めた

4年にわたり堂監

除目で任官の機会に恵まれず

一方で大学寮に属していない者が

財力を背景に

文人職を得

憂いた忠信は

官位の売官が横行していると

批判し

官吏社会の腐敗を鋭く諷刺した

落書を出した

本朝文粋には

『桜島忠信落書』として収録

この落書によって

忠信の大隅守が決まった・・・

↓↑

大隅守となった忠信は

在庁官人らの職務怠慢を糾問するため

郡司を召した

白髪の翁が出てき

白髪の翁を見て憐れに思った忠信は

翁に一首詠ませた

『老いはてて

雪の山をばいただけど

霜と見るにぞ

身はひえにけり』

と返した

忠信は、翁の罪を赦した・・・

逸話は

『今昔物語集』

『宇治拾遺物語』

にも収録

地名の桜島は忠信の姓から由来・・・

『麑藩名勝考』

↓↑

海面に

一葉の桜の花が浮かんで「桜島」ができた・・・

『麑藩名勝考』

↓↑

犬上県(いぬかみけん)⇔長浜県

1872年(明治四年)

近江国北部を管轄するために設置

滋賀県北部や東近江市の大部分

ーーーーー

・・・???・・・